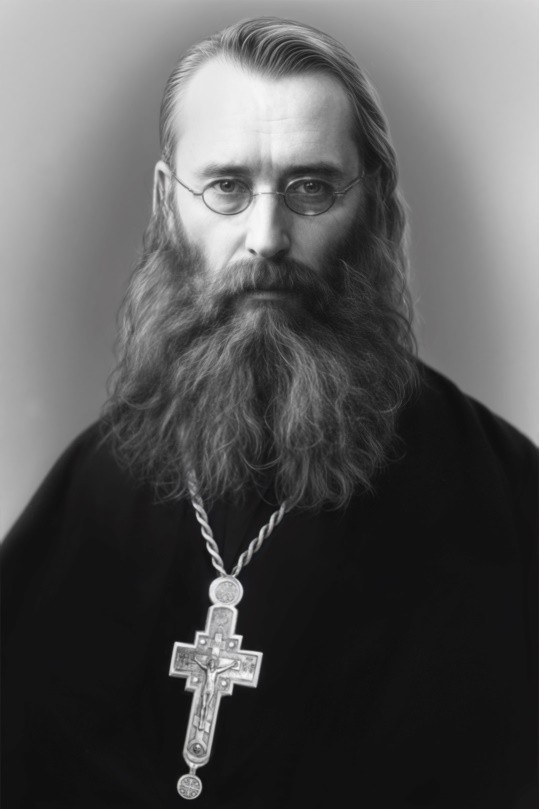

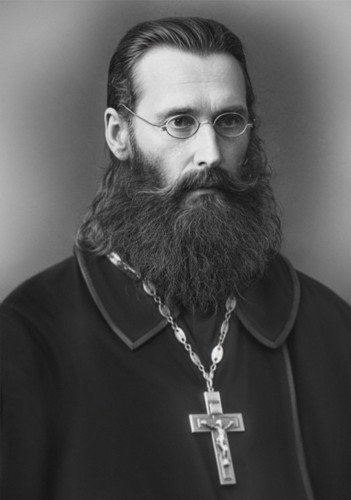

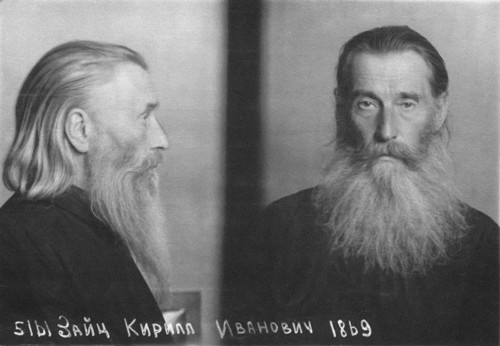

Протоиерей Кирилл Иванович Зайц

В 2027 году гродненский кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы будет отмечать знаменательное событие — 120 лет со дня своего освящения. К этой памятной дате, по благословению настоятеля, для прочтения предлагается пятая статья из серии «Жизнеописание настоятелей и священнослужителей, исполнявших обязанности главных священников, кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Гродно».

Протоиерей Кирилл Иванович Зайц (15.07.1869 - 28.10.1948) и.о. настоятеля Покровской гарнизонной церкви г. Гродно (01.01.1921 - сентябрь 1922)

Прежде, чем перейти к изложению биографии протоиерея Кирилла Зайца стоит отметить, что в исторической литературе встречаются сомнения относительно возможного его настоятельства в Покровской гарнизонной церкви города Гродно. Так, например, некоторые историки соотносят настоятельство отца Кирилла с Гродненским кафедральным собором Софии-Премудрости Божией и называют его последним настоятелем этого храма. Кто-то из историков считает, что протоиерей Кирилл Зайц в течение полутора лет исполнял обязанности настоятеля Покровской гарнизонной церкви. Есть историки, которые вообще отказываются называть отца Кирилла настоятелем любого Гродненского соборного храма, а отводят ему лишь роль простого приходского священника. В настоящей статье будет предложено разрешение всех этих спорных мнений. Но стоит отметить, что исходя из всех документов, к которым удалось получить доступ, автор статьи уверен, что протоиерей Кирилл Зайц действительно был исполняющим обязанности настоятеля Покровской гарнизонной церкви города Гродно в период с 1 января 1921 года по сентябрь 1922 года.

Ранние годы

Кирилл Иванович Зайц родился 15 июля 1869 года в деревне Янумая, что в 60 километрах на восток от столицы Латвии, Веренской волости Рижского уезда Лифляндской губернии (в настоящее время — деревня Януна-Майя Бикстской волости Добельского края Латвии) в семье православных крестьян[1]. В деревне не было храма, поэтому таинство крещения было совершено священником Иоанном Лицисом (Jānis Līcis) в храме святой равноапостольной Марии Магдалины деревни Адеркаши (Сиссегаль) Адеркасской волости Рижского уезда (в настоящее время — деревня Адеркаши Таурупской волости Огрского края Латвии). При рождении родители — Иван Мартинович и Елисавета Андреевна — дали младенцу имя Карл, но при совершении таинства крещения сына нарекли Кириллом, вероятно, в честь святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. В будущем Кирилл будет учиться в Рижской духовной семинарии на одном курсе с сыном священника, который его крестил. Стоит отметить, что фамилия Зайц — это русский перевод фамилии Zaķis, что в переводе с латышского означает заяц. Поэтому в различных жизнеописаниях наряду с русским прочтением фамилии и имени встречается и латышский вариант имени и фамилии священника Кирилла Зайца — священник Карлис Закис (Kārlis Zaķis).

Иван и Елисавета Зайц были прихожанами Сиссегальской (Адеркаши) Марие-Магдалининской, тогда ещё деревянной, церкви. Отец — происхождением из крестьян-лютеран деревни Гульбе мызы Кроппенгоф (Крапе), в 1846-1847 годах в Копенгузено-Рамданской (Кокнесе) был присоединён к Православию из лютеранства через таинство миропомазания, а мать — из крестьян-лютеран деревни Брежар мызы Ферен, была присоединена к Православию в Сиссегальской Марие-Магдалининской церкви в 1862 году[2].

Сведений о начальном образовании Кирилла Зайца найти не удалось, но вероятнее всего, в детстве Кирилл Зайц посещал Сиссегальский приход, при котором действовали церковно-приходская и вспомогательные школы, где он и мог получить начальное образование.

Обучение в Рижской духовной семинарии

В 1885 году Кирилл Зайц был зачислен на первый курс Рижской духовной семинарии. Система образования духовной школы, в которой предстояло учиться молодому студенту, была ориентирована на миссионерство. Учебной программой предусматривалось для более основательного знания Священного Писания изучение древнееврейского и греческого языков, герменевтики, патристики, церковной археологии, а также, чтобы воспитанники семинарии могли «... верно переводить богослужебные книги на эстонский и латышский языки и надлежаще исправить те переводы на сии языки, которые сделаны не вполне удовлетворительно и необходимо требуют пересмотра»[3]. В семинарии предполагалось изучение французского языка, так как семинаристы не должны были уступать в образованности выпускникам гимназии и могли бы приобретать знания из книг на этом языке, а кроме того, быть на уровне лютеранских пасторов, которые владели французским. Особое внимание уделялось вопросам преподавания иконописания, развитию художественно-творческих способностей в иконописи. Было важно, чтобы образа писали «... священнослужители, научившиеся иконописанию в семинарии под руководством хорошего наставника»[4]. Для этого предмета в семинарии выделялось три часа в неделю, и семинаристы могли его изучать на протяжении всех лет пребывания в семинарии. Живопись, рисунок, иконопись преподавались на столь высоком уровне, что некоторые выпускники продолжали свое образование в Императорской Академии художеств. В учебном процессе самое серьёзное внимание уделялось преподаванию пения. Здесь формировалась певческая школа весьма высокого уровня. Этому без сомнения способствовала высокопрофессиональная, ответственная и творческая постановка обучения пению. Но стоит отметить, что как раз успеваемость по предмету пения у Кирилла Зайца была низкой. Даже в выпускном классе его оставили на лето для пересдачи церковного пения. В семинарии давали также элементарные знания по педагогике, методике преподавания грамоты, счёта и письма. По окончании выпускники могли преподавать в начальных сельских православных школах. Обучение Кирилла Зайца в Рижской духовной семинарии проходило в годы ректорства протоиерея Николая Дмитревского[5]. Обязанности инспектора тогда исполнял крупный знаток древле-православного пения И.И. Вознесенский. Среди преподавателей можно выделить такие личности, как кандидат богословия преподаватель гомилетики, литургики и канонического права И.И. Левицкий (в будущем первый архиерей самостоятельной Гродненской епархии), профессор церковно-библейской истории, церковной археологии и канонического права протоиерей В.С. Князев, преподаватель библейской истории, руководства для пастырей, истории Русской Православной Церкви, эстонского языка П.А. Мец и другие известные богословы и церковные историки.

Обучение в духовной школе составляло шесть лет, поэтому в 1891 году Кирилл Зайц окончил полный курс Рижской духовной семинарии по второму разряду с условием переэкзаменовки по предмету церковного пения[6]. Стоит отметить, что двумя курсами младше Кирилла Зайца в Рижской духовной семинарии учился Николай Гаварин, будущий священномученик Русской Православной Церкви.

Церковно-приходское служение

Постановлением Училищного Совета от 11 сентября 1891 года Кирилл Зайц был определён учителем Субботской вспомогательной школы Иллуксто-Гринвальдского прихода[7] вместо Елены Штам, уволенной от этой должности по собственному желанию. Настоятелем Иллуксто-Гринвальдского прихода в то время был протоиерей Николай Тихомиров. Всех, кто имели случайность познакомиться с этим священником, поражала первооснова его душевного богатства — нелицемерная любовь к пастырской службе и к людям, среди которых Господь судил ему жить и работать в высоком сане пастыря церкви. Отец Николай с большим вниманием относился к учебному процессу церковно-приходских школ своего прихода, поэтому от учителей требовал активности и ответственности. В ноябре 1892 года Училищный Совет Рижской епархии в лице протоиерея Николая Тихомирова выразил благодарность и одобрение всем учителям, которые трудились в школах Иллуксто-Гринвальдского прихода[8].

11 марта 1892 года решением Преосвященного Арсения (Брянцева), епископа Рижского и Митавского, Кирилл Зайц был определён на должность псаломщика к церкви Покрова Пресвятой Богородицы города Каплавы Иллукского уезда Курляндской губернии[9] (в настоящий время — административный центр Каплавской волости в Краславском крае Латвии). В обязанности псаломщика, кроме занятости на клиросе, входило письмоводство по церкви и приходу. Он вёл метрические книги, обыскные книги для записи повенчанных браков, исповедные росписи, клировые ведомости с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, количества земли, библиотеки, а также семейств всех членов причта и т.д. На новом месте служения Кириллу Зайцу выпала честь стать свидетелем постройки и освящения новой каменной приходской церкви. Дело в том, что первая историческая запись о построении в этом месте храма датируется 1794 годом. К сожалению, от того первого древнего храма ничего не осталось, ни здания, ни икон, только редкие записи в церковных книгах. Более того, сам храм к тому времени пришёл в совершенную ветхость и едва держался. В виду такого печального состояния в 1894 году архиепископом Рижским и Митавским Арсением (Брянцевым) было принято решение построить на месте старого храма новую каменную более вместительную церковь. Причём значительную часть средств на строительство выделил св. прав. Иоанн Кронштадтский. 29 августа 1895 года при большом стечении народа состоялось великое освящение новопостроенной церкви[10]. Стоит отметить, что 3 марта 1902 епископом Рижским и Митавским Агафангелом (Преображенским) на должность настоятеля Свято-Покровской Коплауской (Каплава/Коплово) церкви будет назначен священник Николай Гаварин[11], будущий священномученик Русской Православной Церкви.

В марте 1893 года в дом Кирилла Зайца пришла беда — умер его родной отец Иван Мартинович Зайц[12].

Семья и дети

В начале 1896 года Кирилл Зайц вступил в брак с дочерью псаломщика храма святой равноапостольной Марии Магдалины деревни Адеркаши (Сиссегаль) Адеркасской волости Рижского уезда Лифляндской губернии Еленой Ивановой Цериной, родившейся в 1874 году[13]. Семейная жизнь четы Зайц складывалась трагично: все четверо детей скончались при жизни отца. В 1902 году родилась дочь Людмила, а в 1906 году — Александра. Они были крещены в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Эржепол, однако в 1906 году обе скончались. Младшая дочь Нина родилась 17 мая 1912 года в городе Витебске, а умерла в городе Риге 3 января 1937 года. Первенец Николай родился 30 марта 1900 года в Вилякской волости. В 1918 году он окончил Витебскую гимназию, работал в Елгавской полиции, после присоединения Латвии к СССР 14 июня 1941 года был арестован органами НКВД и отправлен в Кировскую область в ВятЛАГ, где 8 марта 1942 года скончался. Его супруга Мария Игнатьевна Зайц 14 июня 1941 года была выслана в Новосибирскую область, Пудинский район, где в 1947 году сведения о ней теряются. Её имя внезапно появляется в связи со справкой о реабилитации её свёкра, протопресвитера Кирилла Зайца, от 19 декабря 1956 года. По правилам такой документ высылался ближайшим родственникам реабилитированного (на тот момент отец Кирилл скончался и был погребён на кладбище Сарептского отделения КарЛАГа). Таким образом, можно установить, что в конце 1956 года невестка отца Кирилла Зайца Мария Игнатьевна вместе с сыном Валерием Николаевичем проживали в деревне Задорожье Бережанского с/с Островского района Псковской области[14].

Полоцкий период священства

Вскоре после свадьбы Кирилл Зайц со своей супругой переводится в Полоцкую епархию, где Преосвященным Александром (Заккисом), епископом Полоцким и Витебским, 2 мая 1896 года он был рукоположен в сан диакона[15], а 6 мая того же года — в сан священника к церкви Успения Пресвятой Богородицы Боловского имения Люцинского уезда Витебской губернии[16] (в настоящее время небольшой город в Латвии, центр Балвского края, до 1 июля 2009 года — центр Балвского района). Рукоположение состоялось в Богоявленской церкви города Витебска. Епископу за Божественной Литургией сослужили настоятель кафедрального Успенского собора города Витебска протоиерей В. Кудрявцев, священники В. Говорский, А. Вышелесский и иеромонах архиерейского дома Петр.

Край, в котором предстояло совершать священническое служение отцу Кириллу Зайцу, был густо заселён латышами, которые по своему вероисповеданию были православными, католиками и лютеранами. К 1893 году в Витебской губернии проживало 232331 латышей (латгальцев), из которых православными было более 50000, католиками — более 150000, а лютеранами — более 20000 человек [17]. Интересную характеристику латгальских уездов Витебской губернии в первой половине 90-х годов XIX века оставил анонимный православный помещик Витебской губернии. По его словам, латгальские уезды были краем, в котором проживают крестьяне, «которых во всё предыдущее время польские паны только били и как бы в награду за это допускали до целования своих рук, а местные евреи немилосердно обманывали и эксплуатировали их, где встретить грамотного такая же редкость, как случайно найти 1000 рублей на большой дороге, где и по сие время на целую волость имеется только одна единственная школа, да и то на 25 мальчиков - maximum, о грамотности же девочек пока еще никто и не думал»[18]. Поэтому с назначения в Боловский приход начинается отсчёт церковного служения священника Кирилла Зайца как выдающегося миссионера. Этот путь длиной более полувека будет проходить в разных государствах, в разных политических условиях и с разным отношением светской власти к Церкви и христианству.

8 декабря 1896 года священник Кирилл Зайц принял участие в соборном освящении в честь Вознесения Господня церкви-школы на ферме Кокорево Люцинского уезда[19]. Постройка и освящение церкви явилось важным событием для жителей этого края. Ферма Кокорево была одним из самых заброшенных уголков Люцинского уезда, куда ни один чиновник, в особенности весной или осенью, не решался ехать. Поэтому появление на этих землях православного храма-школы помогало ещё более укрепить подрастающее поколение в истинах православной веры. Церковь была построена на средства владельца имения Рускулово барона Левенштерна. Отец Кирилл Зайц безвозмездно написал 10 икон для иконостаса новопостроенной церкви[20], за что Преосвященный Александр (Заккис) выразил ему архипастырскую благодарность[21].

В церкви Боловского имения отец Кирилл Зайц прослужил чуть больше полугода. Указом Преосвященного Александра (Заккиса), епископа Полоцкого и Витебского, 7 января 1897 года священник Кирилл Зайц был перемещён на священническое место к церкви в честь пророка Илии посёлка Лиепна Люцинского уезда Витебской губернии[22] (в настоящее время — населённый пункт в Лиепненской (или Лиепнинской) волости Алуксненского края Латвии). Несколькими днями ранее, 1 января того же года, священник Кирилл Зайц был назначен законоучителем церковно-приходской школы этого же прихода[23]. Церковно-приходская школа — это начальная школа при православных приходах царской России. Основными предметами в подобных школах были Закон Божий и русский язык, изучались также церковное пение, чтение и арифметика. По отзывам епархиального наблюдателя церковно-приходских школ и школ грамоты, священник Кирилл Зайц «…исполнял свои обязанности с похвальным усердием и ревностью … был проникнут сознанием долга, возложенного на него пастырским служением, причём главной заботой его было попечение о религиозно-нравственном воспитании учащихся»[24].

1 июня 1898 года священнику Кириллу Зайцу было преподано Архипастырское благословение «за усердие в деле религиозного просвещения вверенной ему паствы»[25].

Липновский приход был довольно таки молодым. Он был образован лишь за 30 лет до назначения туда настоятелем отца Кирилла Зайца. Большую часть прихожан составляли бывшие латышские крестьяне-католики из северной части Люцинского/ Лудзенского уезда (ныне – территория Алуксненского края), которые в 60–70 годах XIX века перешли в православие. В период настоятельства отца Кирилла Зайца число прихожан в Свято-Ильинской церкви насчитывало уже более 1000 человек[26].

30 сентября 1897 года Преосвященным Александром (Заккисом), епископом Полоцким и Витебским, священник Кирилл Зайц был награждён правом ношения набедренника[27].

С 1898 года священник Кирилл Зайц состоял членом Витебского Свято-Владимирского братства от Люцинского отделения[28]. Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство было учреждено 8 ноября 1887 года. Оно организовывалось с целью распространения и утверждения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, содействия ослаблению раскола и защиты православного населения от «вредного» влияния других вероисповеданий в Полоцкой епархии. В своей культурно-просветительской деятельности Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство использовало различные формы: оно не только заботилось об открытии и благоустройстве церковных школ, но и проводило внебогослужебные чтения при приходских храмах, организовывало публичные чтения для интеллигенции в городской думе Витебска, распространяло среди простого народа книги и брошюры религиозно-нравственного содержания, крестики и иконы, учреждало при церквах и церковно-приходских школах библиотеки. Придерживаясь устава, Витебское епархиальное братство сосредоточило свою деятельность на духовном просвещении населения и миссионерской работе в Полоцкой епархии.

Своё служение в церкви Ильи пророка Липновского прихода священник Кирилл Зайц совершал чуть меньше двух лет. 27 декабря 1898 года указом Преосвященного Александра (Заккиса), епископа Полоцкого и Витебского, он был переведён «ради пользы службы» в церковь Покрова Пресвятой Богородицы поместья Эржеполь (Виляки)[29] (в настоящее время — небольшой город в восточной части Латвии, в Балвском крае). 24 января 1899 года отец Кирилл прибыл к новому месту своего служения и в тот же день священником Петром Лепиным был представлен приходу[30]. Как отмечает историк К.П. Обозный, назначение отца Кирилла Зайца настоятелем Эржепольской церкви «было серьёзным повышением, так как Вилякский приход был центром Вилякского благочиния, состоявшего в Латвийское время с 1921 по 1940 годы из 17 церквей»[31]. Церковь была построена на возвышенном месте недалеко от города Виляки в фольварке «Эржеполь», принадлежавшем на протяжении долгих лет различным русским дворянским семействам, поэтому и приход первоначально назывался «Эржепольским». Приход объединял русских, латышей, латгальцев, поляков и православных других национальностей, которые, как отмечает сам отец Кирилл Зайц, «в 60-х годах XIX века были присоединены из католичества к православию»[32]. Покровский храм являлся как приходским, так и кладбищенским. К 1899 году в приходе состояло 1612 прихожан[33]. Годичная заработная плата отца Кирилла Зайца на новом месте служения составила 359 рублей[34] (на 2024 год это около 5000 долларов).

К 1900 году священник Кирилл Зайц закончил обучение на Высших Курсах Миссионеров, которые проходили в городе Санкт-Петербурге[35].

Настоятелем Эржепольского прихода отец Кирилл прослужил двенадцать с половиной лет. Здесь он проявил себя как активный и творческий служитель, который не только своим словом, но и всей своей жизнью проповедовал Евангелие Царства Божьего. К моменту приезда отца Кирилла в Эржеполе было чрезвычайно сильным католическое влияние. Этому способствовали некоторые объективные причины. Дело в том, что епархиальные власти не сразу назначили преемника вышедшему за штат предшественнику отца Кирилла. Этой паузой умело воспользовался викарный ксёндз местного костёла. По словам местных крестьян, он совершенно «…свободно посещал деревни с православным населением и всюду проповедовал, что вышел закон, дозволяющий всем, ранее присоединившимся из католичества к православной церкви, снова возвратиться в католичество»[36]. Надо сказать, что проповедь ксендза имела успех. Немало прихожан, поддавшись его увещаниям, вернулось в католическое вероисповедание. После назначения нового настоятеля на православный приход и прибытия отца Кирилла Зайца, ксёндз в спешке покинул Эржеполь. Всё это привело к тому, что некоторые «уклонившиеся» стали возвращаться в православный приход, а другие остались в числе «упорствующих», но не по причине злого нрава, а из страха перед ксендзом, так как были с ним «связаны страшными клятвами»[37]. Подобная зависимость крестьян от ксендза, по мнению отца Кирилла Зайца, объяснялась человеческой малограмотностью и всевозможными суевериями, которые постоянно подпитывало католическое духовенство. Чтобы справиться с этой проблемой, простой народ нуждался в образовании и духовном просвещении. Именно в этом видел призвание и цель своего служения новый настоятель православного прихода.

В начале 1899 года священник Кирилл Зайц в качестве члена-соревнователя[38] вошёл в состав Витебского комитета Епархиального Православного миссионерского общества[39]. Вся деятельность епархиального комитета выражалась в сборе средств на нужды миссионерского общества в пределах своей епархии и пересылке части из них в некоторые епархиальные миссии Российской империи, указанные советом общества. Комитет тратил часть собираемых средств на местные миссионерские цели. Миссионерское общество устраивало и содержало миссионерские школы, церкви и богадельни, выделяло материальные пособия назначенным правительством православным миссионерам, издавало и переводило на различные языки книги Священного Писания, богослужебную и школьную литературу, а также брошюры духовного содержания для укрепления в православии новоприсоединённых лиц, оказывало помощь «новокрещённым» в благоустройстве их быта. Таким образом, участие отца Кирилла в деятельности Витебского комитета Епархиального Православного миссионерского общества было хорошей возможностью приобрести опыт и практику в деле проповеди Слова Божьего. Как следствие этого, 21 декабря 1903 года священник Кирилл Зайц присоединил к православию из раскола крестьянина деревни Адамишки Режицкого уезда Нестора Тарасова Голубова 33 лет[40], 24 октября 1904 года из католичества к Православной Церкви был присоединён мещанин города Двинска Доминик Петров Сальцевич с именем Дометий[41], 31 октября того же года — крестьянин Люцинского уезда, Ренценской волости Тадеуш Дементьев Ионишкан, с именем Иоанн[42], в январе 1911 года — крестьянка девица Мариенгаузенской волости Эржепольского прихода деревни Репкова Агафья Петрова, 34 лет[43], 26 марта того же года из католичества к православию была присоединена крестьянка деревни Козино Вера Игнатьева, 40 лет[44] и т.д.

В 1900 году священник Кирилл Зайц на своём приходе открыл женскую церковно-приходскую школу[45]. Это было очень важным приходским событием, так как, когда он прибыл в Эржеполь, в округе были одно народное училище и школа грамоты. В народных училищах, как правило, обучались только мальчики, а девочки местных крестьян оставались практически поголовно неграмотными. Этот факт для молодого настоятеля был особенно важным в устроении церковной жизни. Как он сам отмечал, «…Трудно что-нибудь сделать в приходе, где женщина прихожанка неграмотна, темна: особенно трудно в таких приходах, как Эржепольский и соседние с ним, где прихожане вдобавок к тому, некоренные православные люди, а все почти без исключения, обращённые в православие из других вероисповеданий инородцы…».[46] Как отмечает историк К.П. Обозный, организация школы для девочек «…дело это благородное, но не благодарное. Мало того, что не приходилось рассчитывать на помощь епархии и приходские средства, по большому счёту, эта идея не встретила понимания не только у католического, но и у православного населения. Причем настоятель не получил поддержки в первую очередь от тех, ради кого эта школа была основана. Отец Кирилл неоднократно сталкивался с недоверием и даже враждебностью местных жителей. Многие крестьяне недоумевали — зачем девочек отдавать в школу? Постепенно, с неохотой, некоторые семьи начали отправлять своих дочерей на обучение в церковную школу»[47].

Ещё одним испытанием для школьного дела в Эржеполе стали голодные годы, пришедшиеся на начало деятельности церковно-приходской школы. Отец Кирилл опасался, что школа может остаться без учениц, так как у крестьян не хватало хлеба и голодных девочек не отпускали на занятия в школу. Но все эти трудности были преодолены, и школа продолжала свою работу в приходе.

В 1903 году священник Кирилл Зайц делает следующий шаг и по благословению Преосвященного Серафима (Мещерякова), епископа Полоцкого и Витебского, организует в Эржеполе Свято-Покровское православное братство, которое своей первой «заботой постановило поспешить на помощь школе»[48]. Поддержка школьного дела, как это понимал настоятель, была не единственной, хотя и наиболее важной из задач. Главную цель деятельности братства отец Кирилл видел в сплочении разрозненных христиан: «…Вселить в них единодушие и любовь к своему храму, просветить народную массу, изгнать суеверия, которые служат духовной пищей нашему народу и поддерживают тьму невежества»[49]. Помимо этого, важным служением братства было определено оказание помощи «…действительно нуждающимся, дать кров и тепло бездомным старикам и старухам»[50]. При этом с самого начала было решено, что братство в своей деятельности не будет ограничено конфессиональным признаком, сосредотачиваясь лишь на помощи православным жителям. Как об этом писал сам отец Кирилл, руководством к действию братства стала заповедь Спасителя, поэтому братство «… приходило на помощь, по мере возможности, всякому нуждающемуся, оно желало помочь выйти к свету из тьмы невежества при помощи школьного образования всем, без различия вероисповедания и национальности, не спрашивая приходящих — «ты кто еси?». Скромны были средства Братства, но и то, что оно имело,— оно щедрой рукой давало на действительные нужды народные»[51].

Второй своей задачей братство видело заботу о храме. Благодаря усилиям братчиков, Эржепольскую церковь украсили новые иконы, киоты, лампады, алтарная завеса. На это из братской кассы выделили 148 рублей[52].

Третья задача братства — борьба с пропагандой католицизма. Жителям бесплатно раздавали молитвословы, евангелия, духовно-нравственные брошюры и противокатолические листки. На эти нужды было потрачено более 58 рублей.

Четвертая задача была связана с благотворительностью. Члены братства приобрели помещение с отоплением для трёх пожилых людей, «…не имеющим на старости лет места, где приютиться»[53]. В зимнее время эти бездомные старики обеспечивались тёплой пищей из школьного котла.

В 1904 году деятельность священника Кирилла Зайца была отмечена уездным наблюдателем церковно-приходских школ Полоцкой епархией священником Нилом Серебрянниковым, как «особенно ревностная и усердная» [54]. Епархиальный наблюдатель упомянул, что трудами настоятеля при Эржепольской школе был организован «прекрасный хор из учениц и взрослых девиц прихода»[55]. Подобная благодарность со стороны епархиального начальства прозвучала и весной 1907 года[56]. 10 января 1911 года по представлению Полоцкого Епархиального Училищного Совета Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом (Мещеряковым), епископом Полоцким и Витебским, священник Кирилл Зайц был удостоен Архипастырского благословения «за примерное служение церковно-школьному делу»[57].

В мае 1904 года, ко дню Святой Пасхи, указом Преосвященного Серафима (Мещерякова), епископа Полоцкого и Витебского, священник Кирилл Зайц был награждён правом ношения скуфьи[58].

12 января 1904 года священник Кирилл Зайц был избран в число депутатов для участия в Полоцком Епархиальном съезде[59].

В ноябре 1905 года священник Кирилл Зайц принял участие в Первом Полоцком епархиальном съезде духовенства и мирян[60]. Это было важное церковное событие для Полоцкой земли. На съезде обсуждались такие болезненные для Православной Церкви вопросы, как влияние указа о веротерпимости на жизнь православного населения; причины доверия населения к проповедям ксендзов, наставников и, в тоже время, ничтожное влияние проповедей православных священников; деятельность сектантов по обращению православных в свою веру; изменение миссионерской деятельности соответственно новым условиям и т.д.

Назначение отца Кирилла Зайца в Эржепольский приход дало ему возможность проявить свой яркий талант проповедника и писателя. За один только 1900-й год им было произнесено и написано 54 проповеди[61]. Большая часть его статей была напечатана на страницах Полоцких Епархиальных Ведомостей.

15 сентября 1906 года Его Преосвященство, епископ Полоцкий и Витебский Серафим (Мещеряков), признавая «весьма успешной и примерной» учительную деятельность священника Кирилла Зайца в отражении нападений на Православие со стороны воинствующего католицизма, выразил ему свою благодарность, «призывая благословение Вседержителя на его дальнейшие пастырские труды в показание Божьей правды и во славу Православной Церкви»[62].

24 февраля 1907 года священник Кирилл Зайц указом Преосвященного Серафима (Мещерякова), епископа Полоцкого и Витебского, был назначен на должность Режицкого благочинного[63], что можно считать признанием авторитета священника среди младшего и старшего клира, а главное — его успешной деятельности в руководстве Эржепольским братством и приходом.

Кроме организации внутренней жизни прихода, отец Кирилл Зайц не забывал и о внешнем благолепии храма. В период с 1902 по 1904 годы, благодаря помощи благотворителей и прихожан, был произведён капитальный ремонт храма на сумму 2500 рублей[64], создан прекрасный хор, сам же отец Кирилл написал для храма иконы.

С 1908 года священник Кирилл Зайц стал действительным членом Кирилло-Мефодиевского Общества[65], действовавшего при Витебской Духовной семинарии. Обществом оказывалась помощь, как деньгами, так и одеждой, беднейшим ученикам духовной школы.

29 мая 1909 года церковь Покрова Пресвятой Богородицы Эржепольского прихода посетил Преосвященный Серафим (Мещеряков), епископ Полоцкий и Витебский. На богослужение собралось большое число людей. Среди молящихся были не только местные жители, но и верующие из Псковской губернии. Перед началом молебна с акафистом Пресвятой Богородицы настоятель прихода священник Кирилл Зайц произнёс проповедь на латышском языке, в которой раскрыл важность и высоту архиерейского служения. После окончания молитвы правящий Архиерей обратился к молящимся со словом назидания, которое было направлено против воинствующего католицизма. Сильная речь Владыки произвела впечатление на слушателей. Некоторые католики, присутствовавшие в церкви, тут же говорили — «…видно епископ ваш правду говорит, иначе он так смело не говорил бы». Другие католики, вероятно, подосланные кем-нибудь, стали было надсмехаться, но православные заставили их замолчать. После речи Владыка благословил народ и продолжил свой осмотр епархии[66].

23 августа 1909 года священник Кирилл Зайц принял участие в освящении Кудепской Спасо-Преображенской церкви, приписной к Липповской церкви Люцинского уезда Режицкого благочиннического округа. Самые необходимые иконы для нового храма на холсте масляными красками безвозмездно были написаны собственноручно отцом Кириллом Зайцем. Он же принял на себя весь труд по ремонту Кудепского храма: он разыскивал мастеров и необходимый для ремонта материал. Несмотря на то, что Кудепский храм находится от прихода отца Кирилла на расстоянии 38 верст (40.5384 км), он пять раз приезжал на место стройки для руководства и наблюдения за ремонтом здания[67].

Витебский период служения

27 июля 1911 года определением епархиального начальства за № 306 священник Эржепольской церкви Режицкого уезда Кирилл Зайц согласно прошения был назначен на должность Полоцкого епархиального противосектантского и противокатолического миссионера, с освобождением от должности приходского священника Эржепольской церкви и Режицкого благочинного[68]. С этого момента отец Кирилл переезжает в город Витебск, где и продолжает своё пастырское служение в Витебском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. В городе Витебске он жил со своей семьёй по адресу: Сенная площадь, Рождественский пер. № 18[69]. Решение Полоцкой Консистории было утверждено Святейшим Правительствующим Синодом только 24 октября 1912 года за № 16223[70].

Для Полоцкой епархии противосектантская миссия напрямую была связана с местными географическими особенностями, этническим и конфессиональным составом населения. Лесистая и болотистая местность ещё в середине XVII века привлекала своей малодоступностью старообрядцев разных толков, которые расселились по многим уездам. Западные уезды Витебской губернии, на земли которых распространялась юрисдикция Полоцкой епархии, были представлены городами Двинск (совр. Даугавпилс), Люцин (Лудза) и Режица (Резекне). Значительную часть населения этих уездов составляли латыши, среди которых было распространено лютеранство. Конфессиональное разнообразие способствовало появлению на данной территории в конце XIX века сектантов штундистов. Назначение на должность епархиального миссионера именно отца Кирилла Зайца имело своё конкретное обоснование: в основном сектантство существовало среди латышей или в местах их расселения. Поэтому назначением миссионера-латыша предполагалось усилить миссию среди местного населения. В своих рапортах отец Кирилл отмечал малограмотность местного населения, вследствие которой пришлые иноверцы имели возможность распространять своё учение. Тем большую значимость приобретало строительство в таких местах храмов, школ и присутствие духовенства. Так, например, 30 июля 1912 года священник Кирилл Зайц принял участие в закладке православного храма на урочище Викстамежа, в районе Боловского прихода. Это было весьма знаменательное событие для этих мест. По слову самого отца Кирилла, «…закладка Викстамежского храма для будущего самостоятельного прихода явилась знаменательным событием, так как новый храм является показателем того, что, как православие, так и русско-национальное дело, начинают мощно занимать подобающие им места в общественной жизни наших окраин…»[71]. Сама закладка была совершена с особой торжественностью. К месту закладки прибыли Режицкий благочинный священник Иоанн Далэ, сам отец Кирилл Зайц, Боловской церкви священник Андрей Мазур и Липновской церкви священник Павел Пукит. Из светских лиц присутствовал и главный инициатор этого дела Владимир Витольдович Эльберг, а также инженер-строитель и все члены временного строительного комитета. Чин закладки, с благословения Его Преосвященства, епископа Никодима (Бокова), совершил Режицкий благочинный отец Иоанн Далэ, в сослужении вышеуказанных священников, при стройном пении Боловского церковного хора.

Отец Кирилл прилагал всевозможные усилия и попытки привлечь как можно больше духовенства к миссии, но уровень знаний приходских священников о формах деятельности и методах работы миссионера оставался крайне низким. В связи с этим, священник Кирилл Зайц выпустил пособие для ведения противокатолических бесед под названием «Обличение католических заблуждений на основании Священного Писания», которое регулярно печаталось на страницах Полоцких епархиальных ведомостей с марта 1913 года[72].

В начале 1913 года священник Кирилл Зайц был назначен инспектором миссионерских противокатолических курсов[73]. Первый набор на курсы состоялся 14 января того же года. Программа курсов была рассчитана на взрослых грамотных прихожан, рекомендованных приходскими священниками окатоличенных приходов. Всего на первые курсы записалось более 30 слушателей, но к концу курсов общее количество участников составило 75 человек[74].

19 мая 1913 года согласно определению Святейшего Правительствующего Синода священник Кирилл Зайц был награждён правом ношения наперстного креста[75].

19 июня 1913 года священник Кирилл Зайц принял участие в противокатолических курсах, которые проходили в городе Вильно[76]. Кроме отца Кирилла, на курсах преподавали лектор по общебогословским вопросам протоиерей В. Знаменский, по церковной истории — преподаватель В.Б. Богданович и по обличению раскола — священник Сивицкий.

Историк К.П. Обозный в своей монографии о жизни деятельности протопресвитера Кирилла Зайца без указания ссылки пишет, что отец Кирилл «с 1911 по 1914 гг. является благочинным всех латышских приходов в Латгалии»[77]. Но это сообщение не находит подтверждения: либо здесь описка, либо неправильно указана должность. На страницах Полоцких епархиальных ведомостей, где печатаются официальные указы и назначения, священник Кирилл Зайц ни разу не назван благочинным. Более того, Полоцкая епархия делилась на округа, и в каждом округе был свой благочинный, а латыши были расселены по всей территории Полоцко-Витебской епархии. Поэтому не было надобности выделять отдельную должность благочинного для окормления латышей.

2 июня 1913 года, в день праздника Святой Троицы, в Успенском соборе города Витебска состоялась хиротония архимандрита Пантелеимона (Рожновского) во епископа Двинского, викария Полоцкой епархии. Для участия в торжествах в город Витебск, по особому приглашению епископа Полоцкого и Витебского Владимира (Путяты), прибыли два викарных епископа: епископ Гдовский Вениамин (Казанский), викарий Санкт-Петербургской епархии[78] и епископ Гомельский Варлаам (Ряшенцев), викарий Могилевской епархии[79]. Как клирик Витебского кафедрального собора священник Кирилл Зайц был свидетелем этого знаменательного события и сослужил Преосвященным архипастырям за Божественной Литургией. 14 июня того же года отец Кирилл Зайц в числе всей соборной братии Витебского кафедрального собора сослужил Преосвященному Пантелеимону (Рожновскому) Божественную Литургию, приуроченную празднованию дня воссоединения униатов с Православной церковью[80].

С апреля 1914 года священник Кирилл Зайц начинает исполнять обязанности законоучителя Полоцкого женского училища духовного ведомства[81], в котором среднее образование получали в основном дочери православных священнослужителей. Училище названо Полоцким, хотя оно располагалось в городе Витебске, из-за того, что являлось основным духовным учебным заведением для девушек в Полоцкой епархии. В обязанности законоучителя входило, прежде всего, преподавание Закона Божьего.

6 мая 1915 года указом императора Николая II по докладу синодального обер-прокурора и определению Святейшего Правительствующего Синода священник Кирилл Зайц был награждён Орденом Святой Анны 3-й степени[82].

Определением Святейшего Правительствующего Синода от 28 марта 1916 года за № 2307 священник Кирилл Зайц был возведён в сан протоиерея[83].

В мае 1916 года священник Кирилл Зайц оставил исполнение обязанностей епархиального миссионера. Официального решения об этом нет, но с 21 номера Полоцких епархиальных ведомостей за 1916 год в этой должности упоминается уже другой священник[84]. Вероятнее всего, освобождение от должности епархиального миссионера было связано с загруженностью по преподаванию в Полоцком епархиальном женском училище.

Февральская революция 1917 года принесла коренные изменения не только в жизнь Российского государства и общества, но и Православной Церкви. Падение монархии сделало возможным свободную соборную дискуссию, хотя на первых порах привнесло в строй церковных дискуссий излишнюю и несвойственную религиозному сознанию революционность. Примером этому стал Чрезвычайный съезд духовенства и мирян Полоцкой епархии, который начал свою работу 14 апреля 1917 года в архиерейском доме Полоцкой епархии[85]. Среди присутствовавших участие в деяниях съезда принимал протоиерей Кирилл Зайц, который был избран в число членов организационного совета по подготовке издания ежедневного листка, в котором планировалась публикация материалов церковно-приходской жизни Полоцкой епархии[86]. Кроме этого, съезд постановил избрать священника Кирилла Зайца в состав временного епископского совета (до следующего съезда)[87].

25-31 мая 1917 года в городе Москве состоялся съезд преподавателей духовно-учебных заведений Русской Православной Церкви. Полоцкую епархию на съезде представляли И.К. Махаев, И.П. Щеглов и протоиерей Кирилл Зайц[88]. На съезде участниками обсуждались важные вопросы по реформированию духовной школы, а также возможность создания всероссийского союза педагогов духовных школ. Кроме этого, протоиерей Кирилл Зайц был избран делегатом на Всероссийский съезд духовенства и мирян, который проходил в городе Москве с 1 по 12 июня того же года[89]. Всероссийский съезд духовенства и мирян в череде общецерковных встреч имел особое значение: он был призван к обсуждению церковных проблем, волнующих всех, а также позволил показать настроения церковной общественности, формируя своего рода актуальную повестку для работы Поместного Собора.

Решающим событием в истории Православной Церкви 1917 года стал Поместный Собор Православной Российской Церкви, ознаменовавший окончание «синодальной эпохи». Он открылся 28 августа 1917 года и продолжался до 20 сентября 1918 года. На Собор были избраны 564 делегата. Среди делегатов Собора участие принимал и протоиерей Кирилл Зайц[90], за которого открытым голосованием на заседании по избранию делегатов на Собор проголосовало самое большое количество людей — 90 голосов[91]. Известно, что он трудился в отделах «О богослужении, проповеди и храме» и «О епархиальном управлении». Кроме него Полоцкую епархию представляли Преосвященный Пантелеимон (Рожновский)[92], епископ Двинский, временно управляющий Полоцкой епархией, священник Александр Стальмашевский и губернский комиссар Георгий Иванович Полонский. Главным деянием Поместного Собора 1917 года стало восстановление института Патриаршества и древнейшей традиции регулярного созыва Соборов как высших органов церковной власти. Авторитет Святейшего Патриарха Тихона (Беллавина), избранного Собором 18 ноября 1917 года, должен был укрепить церковное единство и помочь сохранить богатое нравственное и культурное наследие для потомков.

Полоцкая делегация принимала участие в первой (до 6 сентября 1917 года) и второй сессиях Собора. Вторая сессия начала свою работу 20 января 1918 года, но, узнав о бесчинствах большевиков, разоривших архиерейский дом и вошедших в алтарь Никольского собора в городе Витебске, Преосвященный Пантелеимон (Рожновский), епископ Двинский, на то время продолживший управлять Полоцкой епархией, протоиерей Кирилл Зайц, священник Александр Стальмошевский и другие участники делегации спешно покинули город Москву и 22 февраля 1918 года вернулись в город Витебск[93]. Через два дня, 24 февраля того же года, отец Кирилл Зайц сослужил владыке Пантелеимону (Рожновскому) за Божественной Литургией, после которой перед простреленной красноармейцами иконой Христа Спасителя в Никольском соборе был совершён молебен, а также панихида по убиенному митрополиту Киевскому и Галицкому Владимиру (Богоявленскому). После окончания молитвы священник Кирилл Зайц рассказал собравшимся в храме о деяниях Поместного Собора, уделив особое внимание политическим событиям, затронувшим интересы Церкви[94].

В период с 13 по 19 июня 1918 года проходил съезд духовенства и мирян Полоцкой епархии. Рассматривался список кандидатов на Полоцкую архиерейскую кафедру, утверждённый Патриархом Тихоном. Тайной баллотировкой большинство голосов было отдано архиепископу Иннокентию (Ястребову).

18 июня 1918 года в городе Москве состоялась беседа Патриарха Тихона (Беллавина) с членами Поместного собора от Полоцкой епархии во главе с протоиереем Кириллом Зайцем. Святейший подробно расспрашивал не только о прошедших выборах кандидатов в епископы Полоцкой епархии, но и интересовался событиями епархиальной жизни, кандидатами в церковно-епархиальный совет. Члены собора находились в Москве на очередной сессии с 15 июня, где, по свидетельству протоиерея Кирилла Зайца, «попали в стеснённые обстоятельства, связанные с реквизицией ВЦИК здания семинарии»[95]. В результате члены Поместного Собора ночевали в случайных местах, на скамьях, на полу, питаясь впроголодь.

4 июля 1918 года протоиерей Кирилл Зайц сопровождал Преосвященного Иннокентия (Ястребова), епископа Полоцкого и Витебского в поездке в город Ростов. Посетив местного викарного епископа Иосифа (Петровых), путешественники отправились в Авраамиев монастырь, где находились в эвакуации сестры Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря и мощи прп. Евфросинии Полоцкой. Преосвященного Иннокентия (Ястребова) встретил монастырский священник Александр Румянцев и казначей монахиня Ксения. 5 июля в слове, сказанном после Божественной Литургии, епископ Иннокентий сказал, что «в знак своего твёрдого упования на Высшую помощь, он дерзает взять с собой в Полоцкую землю св[ятой] перст преподобной». В тот же день вечером епископ Иннокентий выехал из Ростова в Москву, и 6 июля ковчег с перстом был доставлен в Донской монастырь, где Владыка отслужил последнюю службу и 13 июля выехал в город Витебск. 14 июля 1918 года в сопровождении членов Поместного собора протоиерея Кирилла Зайца и священника Александра Стальмашевского в город Витебск из московского Донского монастыря прибыл избранный на Полоцкую кафедру епископ Иннокентий (Ястребов).

Дальнейшее развитие событий в Полоцкой епархии проходило непредсказуемо и печально. Так, например, 15 августа 1918 года в городе Витебске было приведено в исполнение постановление Поместного собора об упразднении консисторий и учреждении епархиальных советов. Одновременно прекратил свою деятельность и церковно-епархиальный совет. Через два дня в здание Полоцкой духовной консистории явились два представителя гражданской власти и потребовали прекращения её деятельности, сдачи дел и имущества. Все документы и денежные средства были опечатаны. 22–24 августа того же года в городе Витебске находился прибывший из Москвы протоиерей Кирилл Зайц, который, ознакомившись с делами епархиального управления, отправился обратно для доклада епископу Иннокентию (Ястребову), в тот период времени принимавшего участие в деяниях Поместного Собора. Вскоре после этого Полоцкую епархию вынужденно покидает Преосвященный Пантелеимон (Рожновский), епископ Двинский. Столь быстрый отъезд был связан с тем, что после обыска красногвардейцами архиерейского дома, домовой Крестовой церкви и квартир священнослужителей Витебского Николаевского собора зимой 1918 года, он стал безуспешно обращаться в Витебскую чрезвычайную комиссию с прошениями об освобождении невинно заточённых лиц. Но случилось так, что арестованные сбежали из заключения. После внезапного побега некоторых из арестованных владыке Пантелеимону (Рожновскому) как лично поручившемуся за них грозила смертная казнь. Поэтому Преосвященный был вынужден пересечь демаркационную линию, проходившую в Полоцком округе, и оказаться на территории, занятой немецкими войсками. Здесь стоит отметить, что 3 марта 1918 года в городе Бресте был подписан мирный договор между Россией, с одной стороны, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой. В соответствии с условиями этого договора территория Беларуси была разделена по линии Двинск — Свенцяны — Лида — Пружаны — Брест. Согласно статье 3 договора области, находившиеся западнее указанной линии, выводились из-под юрисдикции России, и она отказывалась от любого вмешательства во внутренние дела этих областей. Территория Беларуси, занятая германскими войсками на восток от линии Двинск — Свенцяны — Лида — Пружаны — Брест, считалась временно оккупированной. С осени 1918 года постановлением ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем в Витебской губернии начинают повсеместно проходить аресты священнослужителей и бывших работников Полоцкой духовной консистории. Вся сложившаяся тяжёлая церковно-общественная ситуация привела к тому, что с 20 сентября 1918 года в жизни и служении протоиерея Кирилла Зайца начался новый период — он был назначен настоятелем церкви святых Косьмы и Дамиана деревни Рыболы (в настоящее время — деревня Рыболы (Ryboły) Белостокский повет Подляского воеводства Польши), приписной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Пухлы (в настоящее время — деревня Пухлы (Puchły) Пухлы Хайнувский повет Подляского воеводства Польши) и второй приписной церкви Воздвижения Креста деревни Кожаны (в настоящее время — деревня Кожаны (Kożany) Белостокский повет Подляского воеводства Польши)[96].

Гродненский период служения

Приход, в котором предстояло совершать служение протоиерею Кириллу Зайцу, входил в состав Гродненской епархии. Управляющим Гродненской епархии был архиепископ Михаил (Ермаков), но временное управление совершал Преосвященный Владимир (Тихоницкий), епископ Белостокский. С 1915 года кайзеровские войска передали власть в Гродненской губернии легионерам Ю. Пилсудского. Летом 1918 года из вынужденной эвакуации вглубь Российской империи в город Гродно стало возвращаться православное духовенство и местное население. Таким образом, служение отца Кирилла Зайца проходило в тяжёлых условиях притеснения со стороны польских властей и разрухи, вызванной последствиями военных действий. Так, например, в разделе «О церкви или храме» второй части «Церковно-приходской Летописи Кожанской Крестовоздвиженской церкви» записано следующее: «…Во время мировой войны в 1915-м году колокола церковные прихожане затопили в реке Нареве. Утварь церковную зарыли в землю. Две иконы месточтимые Божией Матери прихожане взяли с собой, и одна из них осталась в России, а другую прихожанин деревни Кожан Илья Алексюк привёз с собой назад, когда возвратился из эвакуации»[97]. Стараниями отца Кирилла Зайца в 1921 году прихожане извлекли колокола из реки и вернули их на колокольню. Чуть позже была откопана зарытая в землю церковная утварь и торжественно перенесена в церковь.

К сожалению, бόльшей информации о жизни и деятельности священника Кирилла Зайца в этот период времени найти не удалось, но известно, что, кроме настоятельстве в храмах Белостокского повета, в период с 1 января 1921 года по 1 октября 1922 года он исполнял обязанности настоятеля Покровской гарнизонной церкви города Гродно, а также являлся членом Гродненской Духовной Консистории[98].

Здесь стоит уточнить некоторые аспекты и спорные моменты церковной жизни Покровской церкви того времени.

Главная сложность, с которой встречается исследователь межвоенного периода времени в истории кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Гродно, — путаница в терминологии. Дело в том, что изначально Гродненская церковь Покрова Пресвятой Богородицы задумывалась как гарнизонная церковь. Руководство военного ведомства Российской империи старалось всегда проявлять заботу о религиозно-нравственных нуждах войск, в связи с чем, регулярно выделяло деньги на строительство гарнизонных храмов. Благодаря этому в Российской империи наблюдался рост количества церквей, которые использовались военнослужащими. В числе таких церквей была и Гродненская гарнизонная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В Покровском храме окормлялись военнослужащие 101-го Пермского и 103-го Петрозаводского полков и других более мелких формирований, которые не имели домовых церквей. Каждый военный храм входил в состав определённого дивизионного благочиния. Поскольку полковой священник 101-го Пермского полка был одновременно и благочинным 26-ой дивизии, то Покровская церковь в это время выступала центральным храмом данного крупного военного соединения. Гарнизонные церкви не имели настоятелей. Священники, которые служили в них, являлись хранителями ключей и печати. В дореволюционный период в Покровской гарнизонной церкви несли послушание такие священники, как протоиерей Михаил Радугин, протоиерей Авксентий Туревич и протоиерей Дмитрий Внуков, о которых уже было рассказано в предыдущих статьях. Но после того, как решением польских властей города Гродно православный Софийский кафедральный собор был незаконно передан католической церкви, за гарнизонным храмом Покрова Пресвятой Богородицы закрепилось неофициальное название «кафедрального собора», хотя юридически эта церковь оставалась находиться в ведении Военного Ведомства. Поэтому очень часто в литературе того времени гарнизонную церковь Покрова Пресвятой Богородицы называют кафедральным собором, что вносит путаницу в понимании того, какой храм имеется в виду — Покровский или Софийский. Ярким примером такой путаницы является «Летопись Софийского собора города Гродно», где сразу после упоминания о настоятеле Софийского собора протоиерее Иоанне Корчинском мы находим следующую запись: «…В ожидании возвращения в Гродно о. Корчинского Управляющий Епархией Викарный Епископ Белостокский Владимир никого в настоятели не назначал и фактически не было. И. д. настоятеля с 1 января 1921 года числился протоиерей Кирилл Зайц, состоящий фактически настоятелем в селе Рыболы…»[99]. Читая этот текст, можно сделать вывод, что здесь идёт речь о настоятельстве отца Кирилла Зайца в Софийском кафедральном соборе, но к 1920 году этот собор уже был отнят у православных, поэтому он не мог стать настоятелем церкви, которая не принадлежала Православной Церкви. Единственное правильное возможное прочтение текста летописи может быть только одно — протоиерей Кирилл Зайц был назначен Преосвященным Владимиром (Тихоницким), епископом Белостокским, на должность и. о. настоятеля Покровской гарнизонной церкви, которая к тому времени в документации неофициально называлась собором. Почему отец Кирилл Зайц был назначен только исполняющим обязанности настоятеля, а не настоятелем? Ответить на этот вопрос можно двояко. Во-первых, епископ Владимир (Тихоницкий) являлся только викарным епископом, имея полномочия во временном управлении Гродненской епархией. Официальным управляющим Гродненской епархией оставался архиепископ Михаил (Ермаков), который в этот период времени был назначен настоятелем Донского монастыря в городе Москве, где постоянно проживал Святейший Патриарх Тихон (Беллавин)[100]. Владыка Михаил (Ермаков) отказался от управления Гродненской епархии только в апреле 1922 года[101]. Поэтому со всей долей вероятности можно предположить, что епископ Владимир (Тихоницкий) не имел право назначать настоятелей, он назначал и.о. настоятелей, ожидая утверждения в этой должности со стороны Правящего Архиерея. Во-вторых, возможно причина назначения священника Кирилла Зайца в должности только исполняющего обязанности настоятеля может заключаться в том, что он уже был настоятелем другого прихода. Поэтому, чтобы не создавать коллизии в должностях за отцом Кириллом Зайцем оставили наименование исполняющего обязанности настоятеля. Почему на должность настоятеля не назначили другого священника? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, в каких условиях находилась в тот период времени Православная Церковь в Гродненской губернии. В 1920 году город Гродно на два месяца заняла Красная армия. После её поражения и заключения в 1921 году Рижского договора Гродненская губерния на два десятилетия оказался в составе Польского государства. Местные польские власти стали проводить политику замещения пустующих православных приходов либо униатскими и католическими священниками, либо храмы попросту закрывались или обращались в костёлы. Пустующих приходов было много. Это было связано с тем, что с августа 1915 года всё православное духовенство епархии было эвакуировано вглубь Российской империи. Возвращение происходило медленно. Многие священники не возвращались. Всё это привело к тому, что на местах была острая нехватка в православном духовенство. В сложившихся условиях, чтобы не потерять паству и храмы, епископ Владимир (Тихоницкий) пошёл на крайние шаги — он стал рукополагать в священники без специального духовного образования и ставить священников настоятелями нескольких приходов. Такие методы дали возможность сохранить храмы, приходы, церковное имущество, а самое главное, православную паству епархии. Более того, назначение и. о. настоятеля Покровской церкви именно отца Кирилла Зайца могло иметь под собой и другую причину. Надо помнить, что, несмотря на то, что отец Кирилл Зайц родился в Российской империи, по своему происхождению он был латыш. То, что юридически во главе Покровской церкви стоял не русский, а латыш по происхождению, могло положительно сказаться на истории нашего собора. Вполне возможно, что благодаря именно этому факту наш собор миновала судьба закрытия, разграбления или даже разрушения.

Таким образом, к сожалению, о гродненском периоде служения протоиерея Кирилла Зайца сохранилось очень мало информации. Он был лишь номинальным настоятелем Покровской церкви. За весь период настоятельства его имя лишь один раз промелькнуло в документальной хронике. Всё же главным местом служения отца Кирилла Зайца оставался приход в деревне Рыболы с приписными храмами в Белостокском повете. Но с уверенностью можно сказать, что именно благодаря ему Покровская церковь сохранилась как самостоятельный православный приход, где верующие могли совершать свои молитвы. Отец Кирилл Зайц сохранил для нас иконы Софийского кафедрального собора[102]. В тот момент, когда для всех стало очевидно, что Софийский собор будет отобран у Православной Церкви, отец Кирилл из собора перенёс в Покровскую церковь иконы и некоторую церковную утварь. До сих пор эти иконы мы можем видеть на стенах крайних приделов нашего храма.

Латвийский период служения

Решением Синода Латвийской Православной Церкви за № 2813 от 7 октября 1922 года протоиерей Кирилл Зайц был назначен на должность настоятеля Рижского кафедрального собора в честь Рождества Христова[103].

Прежде, чем перейти к описанию латвийского периода жизни отца Кирилла Зайца, следует указать на возможные причины ухода из Гродненской епархии.

Возрождение независимой Польши в 1918 году поставило на повестку дня вопрос о статусе оказавшихся в её пределах структур православной Церкви Московского патриархата. Сложность его решения заключалась в том, что православный клир и верующие в основной своей массе предпочитали оставаться в каноническом подчинении у Московского Патриарха. Но правительство возрождённой Речи Посполитой такое решение не устраивало по соображениям безопасности и нарушения в этом случае её государственного суверенитета. В новых условиях польские власти стали проводить насильственную полонизацию среди православных верующих и был взят курс на провозглашение автокефалии Православной Церкви в пределах Польши. 14 июня 1922 года в городе Варшаве под председательством Высокопреосвященного Георгия (Ярошевского), митрополита Варшавского, был собран Собор Православных епископов Польши. На совещание прибыли все православные епископы, признанные польскими властями. Главный вопрос, который стоял на повестке дня, — образование автокефальной Польской Православной Церкви и начало переговоров с Константинопольским патриархом о её подтверждении. Только два епископа — архиепископ Литовский и Виленский Елевферий (Богоявленский) и епископ Белостокский, викарий Гродненской епархии, Владимир (Тихоницкий) — объявили все решения Собора неканоническими по причине отсутствия благословения патриарха Московского. 13-14 июля 1922 года вопрос об автокефалии Польской церкви обсуждался на Гродненском епархиальном съезде представителей духовенства, который был собран по инициативе епископа Владимира (Тихоницкого), и на котором, в том числе, присутствовал и протоиерей Кирилл Зайц. Здесь была принята резолюция, выражавшая протест против навязываемой автокефалии. В связи с такой непримиримой позицией в отстаивании единства с Русской Православной Церковью под давлением польских властей начались притеснения противников автокефалии. Так, например, решением Синода от 12 октября 1922 года, организованного митрополитом Георгием (Ярошевским) и состоявшего из сторонников польской автокефалии, епископ Владимир (Тихоницкий) был объявлен уволенным от управления Гродненской епархией[104] и отправлен под арест в Супрасльский Благовещенский монастырь[105]. 6 сентября 1922 года соборным решением Синода Польской православной церкви архиепископ Елевферий (Богоявленский) был снят с кафедры и помещён в монастырь католической конгрегации камальдолов под городом Краковом. Возможно, как предполагает историк К.П. Обозный, арест мог угрожать и отцу Кириллу Зайцу, как близкому и преданному помощнику епископа Владимира (Тихоницкого)[106]. Более того, вряд ли бы польские власти оставили настоятелем главного собора города Гродно священника, придерживающегося строгого отношения к каноническим вопросам, каковым был протоиерей Кирилл Зайц.

Таким образом, видя всё происходящее вокруг, понимая и осознавая неизбежность своего ареста, священник Кирилл Зайц обратился с письмом к правящему архиерею Латвийской Православной Церкви архиепископу Иоанну (Поммеру)[107] следующего содержания: «В связи с перемещением из Польши в Латвию, на мою родину, прошу причислить меня к какому-нибудь полю деятельности». На этом письме Владыка в тот же день пишет: «Да благословит Господь протоиерея Кирилла Зайца потрудиться в должности настоятеля Рижского кафедрального собора»[108].

На новом месте служения протоиерей Кирилл Зайц продолжил заниматься тем, что у него хорошо получалось — благовестием Слова Божьего, просвещением своей паствы и миссионерством. Литературной площадкой, где он мог выражать свои мысли и идеи, стал журнал «Вера и жизнь», который в какой-то мере явился заменой прежним «Рижским епархиальным ведомостям», прекратившим своё существование в 1917 году, но ещё ранее, в 1915 году, в связи с войной и эвакуацией их издание было перенесено сначала в город Ярославль, затем в Нижний Новгород, в результате чего Рижская епархия оказалась лишённой своего печатного органа. Журнал «Вера и жизнь» выходил на двух языках — русском и латышском. Историю русскоязычной версии «Вера и жизнь» можно разделить на два периода. Первый – с 1923 по 1933 год, когда ведущая роль в журнале принадлежала протоиерею Кириллу Зайцу, назначенному его редактором. Вторым редактором числился Фёдор Буцен, однако в русской версии журнала его деятельность никак не отмечена, очевидно, он занимался исключительно латышским изданием. До 1933 года «Вера и жизнь» издавалась кооперативом православных приходов «Brāliba», в 1933 году – за счёт личных средств протоиерея Кирилла Зайца. В это время в выходных данных он указывался единственным редактором журнала. Второй период начинается с 1934 года, когда отец Кирилл Зайц был отстранён от издания, и редактирование журнала «Вера и жизнь» было передано протоиерею Николаю Перехвальскому. Продолжался этот период до закрытия журнала в 1940 году. Журнал «Вера и жизнь» был задуман как ежемесячное издание, но ощущалась острая нехватка авторов — сказывались последствия эвакуации 1915 года, когда значительная часть образованного духовенства и церковной общественности (кто мог бы своими трудами поддержать журнал) были вынуждены покинуть Латвию. В виду такого положения дел большинство статей в изданиях журнала «Вера и жизнь» принадлежало протоиерею Кириллу Зайцу. Часть его статей подписывались полным именем, часть – инициалами; вероятно, отец Кирилл Зайц являлся автором и ряда анонимных публикаций. В основном его статьи носили миссионерский характер. Определённо здесь сказывалась прежняя его специализация. В новых условиях отец Кирилл Зайц продолжал активно выступать в данном жанре. Критике преимущественно подвергалось учение сектантов – баптистов и адвентистов. Всего в период с 1923 по 1934 год на страницах журнала было напечатано 199 его статей.

С 1923 года протоиерей Кирилл Зайц был введён в состав Синода Латвийской православной церкви, возглавляя при нём миссионерский отдел. В связи с такой должностью в период с 1928 года по 1933 год он регулярно посещал различные церковные приходы Латвии и за её пределами с целью проведения противосектанских бесед[109]. Так, например, Даугавпилсский благочинный протоиерей Михаил Петерсон 2 мая 1930 года обратился в Синод Латвийской православной церкви с просьбой командировать отца Кирилла Зайца в город Двинск для прочтения миссионерских лекций-бесед[110]. Подобные поездки он совершал и в соседнюю Эстонию, где принимал участие в пастырских съездах в Пюхтице и Печорах.

Кроме этого, протоиерей Кирилл Зайц принимал активное участие в Русском студенческом христианском движении и возглавлял его Рижское отделение[111]. Русское студенческое христианское движение (РСХД) в среде российской эмиграции первой послереволюционной волны ведёт своё начало с 1921 года. Толчком к его возникновению стало стремление эмигрантской молодёжи, прервавшей учебу из-за гражданской войны, а также тех, кто сумел возобновить обучение, обрести духовный фундамент и преодолеть материальные тяготы. Идеологами и активными участниками РСХД были почти все оказавшиеся в эмиграции русские религиозные философы начала века: отец С. Булгаков, Н.А. Бердяев, А.В. Карташев, С.Л. Франк, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, В.Н. Ильин и другие. Первая встреча участников РСХД Рижского отделения произошла в 1927 году в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Рижском Свято-Троице Сергиевом женском монастыре[112]. Было решено создать в городе Риге Русское Студенческое Православное Единение (РСПЕ) на базе кружков: по изучению Библии, изучению церковной истории и студенческого кружка при Союзе Молодых Женщин. Архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер) благословил и поддержал это начинание. По окончании вечерни в храме обители был совершён соборно праздничный молебен духовенством: настоятелем рижского кафедрального собора Рождества Христова протоиереем Кириллом Зайцем, ректором Рижской духовной семинарии протоиереем Иоанном Янсоном и священником Михаилом Бурнашевым. Общее количество участников и приглашённых насчитывало порядка 150 человек[113]. Профессор В.В. Зеньковский, приглашая отца Кирилла Зайца в Париж на заседание РСХД 12-23.09.1930 года, писал, что «участие отца Кирилла Зайца — исключительно важное дело для нас»[114].

25 декабря 1925 года указом за № 496 архиепископ Иоанн (Поммер) наградил протоиерея Кирилла Зайца «за примерно-ревностную и плодоносную службу Церкви Божией» наперсным крестом «благоукрашенным», а через некоторое время — митрой[115].

С сентября 1926 года, после возобновления учебного процесса в стенах Рижской духовной семинарии, протоиерей Кирилл Зайц был назначен преподавателем курса литургики, практического богословия и сектоведения[116]. В августе 1936 года Синод Латвийской православной церкви принял решение преобразовать Рижскую Духовную Семинарию в Православный Богословский институт, где продолжал преподавать и отец Кирилл Зайц.

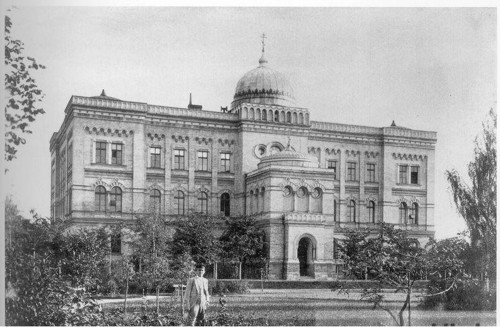

За своей миссионерской и просветительской работой священник Кирилл Зайц не забывал и о своём главном послушании — настоятельстве в кафедральном соборе города Риги. Закладка собора состоялась 3 июля 1876 года, а 28 октября 1884 года было совершено великое освящение, которое возглавил митрополит Киевский и Галицкий Платон (Городецкий) в сослужении епископов Рижского и Митавского Доната (Бабинского-Соколова) и Ковенского Сергия (Спасского). Рижский кафедральный собор Рождества Христова являлся настоящим украшением города, подобного которому не было в Балтийском крае. Благоденствие храма продолжалось недолго. Занявшие город Ригу в сентябре 1917 года немецкие войска превратили кафедральный собор в гарнизонный лютеранский, но когда немцы ушли, в 1919-м году, православные богослужения возобновились. Однако новые латвийские власти в 1920-м году неожиданно закрыли собор, высказывались даже предположения о его превращении в триумфальную арку – под тем предлогом, что храм пострадал от артобстрелов в ходе Первой мировой войны. В тот период времени собор представлял собой страшное зрелище. Окна без стекол. Колокольня без своих уникальных колоколов. Убранство осквернено. Дорогие, художественной работы иконостасы перекорежены, свалены в кучу. Порушена роспись, распятие выброшено на мусор. Исчезло всё, что представляло ценность. О том, кто в этом виноват и куда девались ценнейшие памятники православного церковного искусства, многовековой культуры, спорят и по сей день. Только с праздника Рождества Христова 1922 года Рижский кафедральный собор начал свою каждодневную службу. Богослужение совершалось на церковнославянском и латышском языках. Таким принял собор отец Кирилл Зайц. Начался кропотливый процесс возобновления деятельности собора и возвращения ему прежнего величия. Благодаря стараниям архиепископа Иоанна (Поммера) и протоиерея Кирилла Зайца, из церкви Алексеевского монастыря, перешедшей в собственность католической церкви, был взят старинный пятиярусный иконостас и установлен в главном алтаре. Из-за границы был выписан полный комплект колоколов (большой колокол весом 508 пудов (8,32 тонны)). Из России удалось получить ризницу и богослужебную утварь (небольшой ценности) из национализированного там церковного имущества. Почти ежегодно производился частичный ремонт собора, отчасти пострадавшего, особенно крыша, в 1917 году после артиллерийских ударов города Риги немецких и русских сил под командованием Павла Бермонта-Авалова[117].

Популярность протоиерея Кирилла Зайца в этот период времени была настолько велика, что православными и старообрядческими избирателями, а также объединением русских организаций он был выдвинут кандидатом в Сейм Латвии[118].

К сожалению, в 1933 году служение протоиерея Кирилла Зайца было прервано. Причиной к отстранению его от службы послужило обнаружение в кассе кафедрального собора крупной недостачи денежных средств. 26 апреля 1933 года Синод Латвийской православной церкви принял решение «отстранить К. Зайца от всех доверенных ему должностей и дел, … то есть … совсем исключить его из числа штатного духовенства за штат. Взыскать с К. Зайца … суммы и ценности собора в тех размерах, которые будут констатированы следствием и судебным решением»[119]. Отец Кирилл подал прошение предоставить ему право «по выходе за штат … обслуживать какой-нибудь из латышских приходов»[120], но прошение не было удовлетворено. 23 октября 1934 года решением рижского Окружного суда отец Кирилл Зайц был заключён в Рижскую Центральную тюрьму. 24 ноября того же года с помощью одного из своих почитателей Дионисия Ильина он был освобождён под залог. Позднее, 10 ноября 1936 года, решением Латвийской Судебной Палаты и Сената протоиерей Кирилл Зайц был оправдан «за полным отсутствием состава преступления».

События 12 октября 1934 года принесли серьёзные изменения в церковную жизнь Латвии. В этот день в дом архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера) ворвались неизвестные. Они пытали Владыку, стреляли в него, ранили, а потом распяли на столярном станке и заживо сожгли. Латвийская православная церковь лишилась своего главы. После убийства архиепископа Иоанна заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) своим решением от 27 мая 1935 года поручил временное управление Латвийской церковью митрополиту Виленскому и Литовскому Елевферию (Богоявленскому), но ему было отказано во въезде на территорию Латвии. Одновременно стало усиливаться давление латвийского правительства на Латвийскую православную церковь с целью подчинения её Константинопольскому патриархату. В 1935 году Синод Латвийской православной церкви обратился к константинопольскому патриарху Фотию II с прошением о своём принятии в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Эта просьба была удовлетворена в феврале 1936 года новым константинопольским патриархом Вениамином, при этом переход в другую юрисдикцию не был признан Московским патриархатом. 29 марта 1936 года митрополит Фиатирский Герман (Стринопулос) возглавил хиротонию протоиерея Августина (Петерсона) во епископа Рижского и всея Латвии с возведением в сан митрополита (ранее его избрали на Вселатвийском церковном соборе главой Латвийской православной церкви). Единственным клириком Латвийской православной церкви, оставшимся верным Московской Патриархии в это время, был протоиерей Кирилл Зайц. Как он сам писал, «предложение митрополита Августина назначить меня настоятелем кафедрального собора, если я отрекусь от Московской Патриархии, я не мог принять ввиду моих канонических убеждений»[121]. В сложившейся ситуации, как сторонник Московского Патриархата, митрополитом Августином (Петерсоном) священник Кирилл Зайц был полностью отстранён от церковной службы. Вновь к церковной службе он вернулся только в 1941 году при митрополите Сергии (Воскресенском) и был им вновь назначен настоятелем Рижского кафедрального собора.

Запрещение в служении протоиерея Кирилла Зайца длилось в течение 5 лет. Всё это время он жил на хуторе Яунземи в Беберской волости Рижского уезда (в настоящее время населённый пункт в Алуксненском крае Латвии), где работал в своей усадьбе. «По праздникам он приходил в кафедральный собор, но не служил, а стоял среди молящихся, руки его были поцарапаны или изранены от тяжёлого труда», — вспоминал о нём один из псковских миссионеров, архимандрит Кирилл (Начис)[122].

23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом в городе Москве был подписан договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нём предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Латвия, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши — в сферу интересов СССР. 17 июня 1940 года советские войска перешли государственную границу Латвии. 20 июня в городе Риге было сформировано просоветское правительство во главе с микробиологом Августом Кирхенштейном. Из Москвы в Латвию для контроля над проведением операции был послан бывший генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский.

С приходом советской власти в Латвии начались массовые репрессии. В историографии Латвии их часто называют «годом террора». Органами НКВД с 1940 по 1941 год было арестовано 17 священнослужителей[123]; с июля по декабрь 1940 года около 39 священнослужителей и псаломщиков освобождено от занимаемых должностей[124]. В это же время 14 июня 1941 года были арестованы работавший тогда в Елгавской полиции сын отца Кирилла Зайца Николай и его жена Мария Зайц. Сам отец Кирилл избежал репрессий лишь потому, что официально он не числился в клире Латвийской православной церкви. Органы НКВД планировали в начале июля 1941 года депортировать всё духовенство Латвийской православной церкви, но из-за последующих событий осуществить эти планы не удалось.

Изменения произошли и в управленческом аппарате Латвийской православной церкви. 20 декабря 1940 года в город Ригу прибыл управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский)[125]. После смерти Литовского митрополита Елевферия (Богоявленского) 31 декабря 1940 года, владыка Сергий (Воскресенский) 24 февраля 1941 года был возведён в сан митрополита и назначен управляющим Виленско-Литовской епархии, с титулом экзарха Латвии и Эстонии.

11 июня 1941 года, в возрасте 72 лет, за три дня до депортации и ареста своего сына и за 11 дней до нападения Германии, протоиерей Кирилл Зайц пришёл на приём к митрополиту Сергию (Воскресенскому) и объяснил ему, что он уже 8 лет находится за штатом и «не служил Божественную Литургию, так как распоряжением митрополита Августина все храмы для него были закрыты»[126]. «С воссоединением Латвийской церкви с Московской Патриархией считаю благовременным обратиться к Вашему Высокопреосвященству дать мне возможность вновь работать на пользу Св. Православной Церкви в Рижском Кафедральном Соборе»[127], — писал отец Кирилл в своём прошении. На его заявлении владыка Сергий (Воскресенский) написал: «Назначается», и протоиерей Кирилл Зайц был вновь назначен на должность настоятеля Рижского кафедрального собора в честь Рождества Христова.

1 июля 1941 года в городе Риге в очередной раз, как уже неоднократно бывало в XX веке, сменилась власть. В столицу Латвии вступили войска вермахта, чтобы сделать ее центром Остланда.