Протоиерей Дмитрий Иванович Внуков

Протоиерей Дмитрий Иванович Внуков (31 декабря 1885 год - 1 августа 1908 год благочинный 26-й пехотной дивизии, 30 сентября 1907-1 августа 1908 год главный священник Покровской гарнизонной церкви города Гродно).

Дмитрий Иванович Внуков родился 25 октября 1825 года[1] в селе Внуково Горностаевской волости Михайловского уезда Рязанской губернии (в настоящее время село Внуково Горностаевского сельского поселения Михайловского района Рязанской области России) в семье священника[2]. В приходской церкви Преображения Господня (с середины ХХ века закрыта по причине опасности разрушения и обвала) младенцем он был крещён в честь вмч. Дмитрия Солунского.

Начальное образование маленький Дмитрий получил в местной церковно-приходской школе и уездном духовном училище. В 1842 году Дмитрий Иванович поступил на первый курс низшего отделения Рязанской духовной семинарии[3].

Обучение в семинарии молодой Дмитрий проходил в годы ректорства профессора богословия архимандрита Антония (Смолина), который, по воспоминаниям современников, «отличался исключительной мягкостью, добротой и какой-то необыкновенной чувствительностью»[4]. Стоит отметить, что в этот период времени учебная часть семинарии была на высоком уровне. Многие преподаватели умели заинтересовать воспитанников изучаемыми предметами. Воспитательная же часть отличалась крайностями – или излишней снисходительностью, или же суровостью, – которые исходили из желания некоторых инспекторов переделать все по-своему[5]. В такой атмосфере Дмитрий Внуков провёл 6 лет. В 1848 году он по второму разряду окончил обучение в стенах Рязанской духовной семинарии[6] и был направлен в распоряжение Рязанской духовной консистории[7]. При этом необходимо отметить, что все выпускники духовной семинарии до своего рукоположения в сан диакона или священника давали расписку, что они будут продолжать изучать Священное Писание, творения Святых Отцов, составлять проповеди и повторять семинарские конспекты. Ежегодно каждый выпускник обязан был являться в правление семинарии для отчёта в своих занятиях. Если же выпускник долго не являлся на проверку в семинарию, то об этом сообщалось в консисторию. Наблюдение же за поведением выпускника, проживающего вне стен семинарии, поручалось благочинному по месту жительства, который отчитывался в этом перед епархиальным начальством. При неодобрительном отзыве епархиальное начальство наказывало провинившегося выпускника различными штрафами[8].

В середине 1854 года Дмитрий Иванович Внуков вступил в брак с дочерью священника Благовещенской соборной церкви города Ряжска Рязанской губернии Евдокией Николаевой Зерцевой[9].

24 мая 1854 года решением обер-священника армии и флота Василия Кутневича Дмитрий Иванович Внуков был определён на вакансию младшего священника Вологодского пехотного полка[10]. 1 августа 1854 года Высокопреосвященным Гавриилом (Городковым), архиепископом Рязанским и Зарайским, Дмитрий Иванович Внуков был рукоположен в сан священника к церкви Рождества Иоанна Предтечи Вологодского пехотного полка. 21 сентября того же года священник Дмитрий Внуков прибыл в распоряжение военной части[11].

Начало священнического служения отца Дмитрия Внукова выпало на тяжёлый период времени, когда Вологодский пехотный полк принял участие в военных действиях против Турции в период с 1853 по 1856 годы. Формальным поводом к войне, которую в России называют Крымской, а на Западе — Восточной, а иногда и «нулевой мировой», послужил спор о святых местах в Палестине. Но реальной причиной к началу военных действий стало то, что никого не устраивало исключительное положение Российской империи в Европе после победы в Отечественной войне над Наполеоном I. Жаждавшие реванша французы не намерены были терпеть самостоятельной политики российского императора, который, как это сделал император Николай I, мог себе позволить, к примеру, не признать легитимность Наполеона III. А для Британии Россия вообще всегда была геополитическим противником, усиливавшим своё влияние на Кавказе, на Балканах, продвигавшимся в Среднюю Азию и Иран, да ещё и владевшим землями в Северной Америке. В июне 1855 года военному руководству Вологодского пехотного полка было передано поручение выступить в Крым[12]. 4 августа 1855 года полк принял участие в первом сражении при Чёрной речке, где получил сокрушительное поражение от объединённых французских войск. Потери со стороны полка составили 12 офицеров и 652 нижних чина убитыми и 21 офицер и 479 нижних чина раненными[13]. Кульминацией Крымской войны 1853—1856 годов стала осада главной базы Черноморского флота в городе Севастополе. Днём начала обороны Севастополя принято считать 17 октября 1854 года — тогда город подвергли синхронной бомбардировке со стороны суши и моря. В этот день на Малаховом кургане был смертельно ранен руководитель обороны города вице-адмирал Владимир Корнилов. Вологодский пехотный полк в составе 5-ой пехотной дивизии принял самое непосредственное участие в защите российских рубежей, понеся при этом значительные потери. За участие в обороне города Севастополя полк повторно получил Георгиевские знамёна[14].

На протяжении всей компании Вологодского пехотного полка в Крымской войне священник Дмитрий Внуков находился на боевых позициях[15]. Согласно инструкциям Военного ведомства во время боевых действий полковой священник, кроме своих прямых обязанностей, помогал врачу в перевязке ран, заведовал выносом с поля боя убитых и раненых, извещал родных о смерти воинов, организовывал в своих частях общества помощи семьям убитых и увечных воинов и заботился о поддержании в порядке воинских могил и кладбищ[16]. 29 марта 1856 года за защиту города Севастополя священник Дмитрий Внуков был награждён серебряной медалью на Георгиевской ленте для ношения в петлице[17].

4 августа 1855 года в семье Внуковых появился первый ребёнок. Им стала девочка, в крещении принявшая имя Надежда. Ещё через два года, 14 октября 1857 года, родилась вторая девочка, крещённая Лидией.

23 марта 1857 году, по причине сокращения армии и распоряжения обер-священника армии и флота Василия Кутневича, священник Дмитрий Внуков был выведен за штат Военного ведомства и причислен к клиру Рязанской епархии[18].

В этом же году в память о Крымской войне 1853-1856 годов священник Дмитрий Внуков был награждён светлой бронзовой медалью на Андреевской ленте, а в следующем 1858 году — бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте[19].

В 1858 году указом Святейшего Правительствующего Синода священник Дмитрий Внуков был награждён правом ношения набедренника[20].

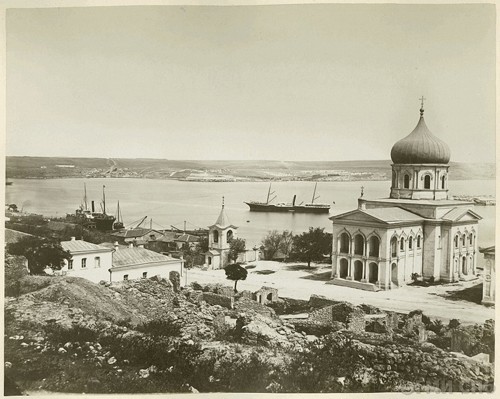

25 февраля 1860 года решением главного священника армии и флота Василия Кутневича священник Дмитрий Внуков был определён на вакансию священника Адмиралтейского собора свт. Николая чудотворца города Севастополя[21] (в настоящий время — Дом офицеров Черноморского флота Российской Федерации имени Петра Шмидта). 20 июня того же года он прибыл в распоряжение части. Адмиралтейский собор свт. Николая чудотворца являлся главным военно-морским храмом города. По штату при соборе были положены: настоятель-протоиерей, два священника, дьякон и два псаломщика. Приход состоял из военно-морских чинов и их семейств, служащих и мастеровых Севастопольского порта.

В городе Севастополе в семье Внуковых родилось ещё четверо детей: 4 апреля 1860 года сын Николай, 8 декабря 1862 года сын Иван, 5 июня 1865 года дочь Ольга и 8 августа 1868 года дочь Юлия[22].

24 августа 1861 год по предложению директора училищ Таврической губернии А.Н. Дьяконова и определением главного священника армии и флота Василия Кутневича священник Дмитрий Внуков был определён на должность законоучителя Севастопольского приходского училища[23], основанного при греческой Свято-Петропавловской церкви. Труды отца Дмитрия на новом месте были отмечены главным министром народного просвещения А.В. Головниным, который в 1863 году, по предложению директора училища, наградил ревностного священника премией в 50 рублей[24].

19 мая 1865 года указом Святейшего Правительствующего Синода священник Дмитрий Внуков был награждён правом ношения бархатной скуфьи фиолетового цвета[25].

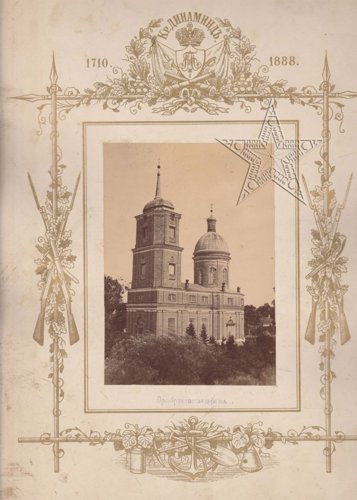

Своё священническое служение в Адмиралтейском соборе свт. Николая чудотворца города Севастополя отец Дмитрий Внуков совершал в течение 8 лет. 31 октября 1868 года по распоряжению главного священника армии и флота протоиерея Михаила Богословского священник Дмитрий Внуков был перемещён на вакансию священника Динаминдской крепостной церкви[26] во имя Преображения Господня[27]. 12 апреля 1869 года он прибыл в распоряжение военной части.

Крепость Динаминд (Дюнамюнде) была основана в 1205 году на полуострове близ города Риги (ныне это один из районов латвийской столицы). В 1710 году крепость была взята русскими войсками и с тех пор входила в состав береговых укреплений России.

Отцу Дмитрию предстояло совершать служение в прекрасном и величественном храме Преображения Господня крепости Динаминд. Церковь имела удлинённый однонефный план с небольшим трансептом перед алтарной частью. Акцентом пространственной композиции служила трёхярусная колокольня, надстроенная над притвором и завершённая шлемовидной крышей со шпилем и крестом. В 1777 году на всех четырёх фасадах колокольни были установлены циферблаты часов. Над средокрестием храма поднимался высокий цилиндрический барабан с периметрально расположенными окнами, перекрытый сферическим куполом, который завершался главкой на маленьком глухом барабане и крестом. На кирпичном фоне стен выделялись оштукатуренные карнизы и обрамления проёмов[28]. Крепость принадлежала ко второму классу оборонительных сооружений. Военный контингент крепости составлял 5 крепостных артиллерийских рот, сведённых в один батальон. Таким образом, отцу Дмитрию Внуково было поручено очень важное послушание — совершать служение в крепости, имевшей стратегическое значение для империи, и нести ответственность за духовное окормление большого количества людей.

12 апреля 1875 года указом Святейшего Правительствующего Синода священник Дмитрий Внуков был награждён правом ношения наперстного креста от Синода выдаваемого[29].

22 августа 1882 года по указу Святейшего Правительствующего Синода Преосвященным Донатом (Бабинским-Соколовым), епископом Рижским и Митавским, священник Дмитрий Внуков был возведён в сан протоиерея[30].

24 августа 1884 года по распоряжению главного священника армии и флота протоиерея Петра Покровского священник Дмитрий Внуков для пользы службы был перемещён на вакансию священника 113-го Старорусского пехотного полка[31].

Старорусский пехотный полк был сформирован 13 августа 1863 года, а 25 марта 1864 года, по порядку номеров пехотных полков армии, обозначен 113-м номером[32]. С 1864 года при полку была обустроена переносная церковь в честь свт. Николая Чудотворца[33], при которой по штату полагался один священник. В 1873 году для квартирования полк переместился в город Либаву[34] (в настоящее время город Лиепая, расположенный на юго-западе Латвии, на побережье Балтийского моря), где и находился последующие 17 лет. Здесь полковую церковь перенесли и заново обустроили в одном из частных домов города[35]. На новом месте служения отец Дмитрий Внуков пробыл чуть больше года, но, согласно свидетельству, за этот небольшой срок «полку было немало пользы во многих отношениях, а главное в том, что значительно улучшились и поднялись его (полка — прот. В.П.) нравственные стороны и дали ему (полку — прот. В.П.) характерный отпечаток порядочности как во взаимных отношениях чинов полка между собой, так и по отношению с прочим элементом городского населения»[36]. Подобную характеристику об отце Дмитрии Внукове мы находим и в рапорте протоиерея 116-го пехотного Малоярославского полка Иоанна Попова, благочинного 29-й пехотной дивизии, в состав которой входил 113-й Старорусский пехотный полк: «По слухам вёл (священник Внуков — прот. В.П.) себя вполне прилично своему званию и мне ничего не известно за ним чего-нибудь предосудительного»[37].

31 декабря 1885 года по распоряжению главного священника армии и флота протоиерея Петра Покровского священник Дмитрий Внуков был перемещён на вакансию священника 101-го пехотного Пермского полка со званием благочинного 26-й пехотной дивизии. 4 января 1886 года он был исключён из списков 113-го Старорусского пехотного полка. После сдачи всех дел и документации 12 февраля 1886 года священник Дмитрий Внуков прибыл в расположение 101-го пехотного Пермского полка[38]. Здесь ему была выделена квартира и определено жалование, которое составило 369 рублей, столовые 99 рублей и добавочные 232 рубля в год[39].

101-й пехотный Пермский полк был сформирован в местечке Юрбург (в настоящее время город Юрбаркас, расположенный на западе Литвы, административный центр самоуправления Юрбаркского района Таурагского уезда) 29 ноября 1796 года из 2-го батальона Эстляндского егерского корпуса, в составе 5 рот, под названием 5-го Егерского батальона. 13 августа 1863 года полк был переформирован в трёхбатальонный и назван Пермским пехотным полком с зачислением его в состав 1-ой бригады 26-й пехотной дивизии. 25 марта 1864 года к наименованию полка был добавлен №101. С мая 1866 года полк был переведён в город Гродно на постоянное квартирование[40].

Своё служение в 101-м пехотном Пермском полку протоиерей Дмитрий Внуков совершал в течение последующих 23 лет. За это время солдаты полюбили своего полкового священника и всегда с уважением относились к его наставлениям. Доказательством этому может служить тот факт, что, согласно статистике, до конца 70-х годов XIX века нравственность в полку была очень низкой: было много осужденных и оштрафованных[41]. С назначением в полк протоиерея Дмитрия Внукова атмосфера в полку значительно изменилась. Большое влияние на это оказали «частые духовно-нравственные беседы полкового священника, протоиерея Внукова, который своей интересной популярной речью вполне овладевает вниманием слушателей»[42].

В сферу прямых обязанностей протоиерея Дмитрия Внукова входило служение в полковой церкви 101-го пехотного Пермского полка и административная нагрузка, связанная с должностью благочинного 26-й пехотной дивизии, в состав которой входили 101-й пехотный Пермский полк, 102-й пехотный Вятский полк, 103-й пехотный Петрозаводский полк, 104-й пехотный Устюжский генерала князя Багратиона полк и 26-я артиллерийская бригада.

Служение протоиерея Дмитрия Внукова в полковой церкви 101-го пехотного Пермского полка

Зимние квартиры 101-го пехотного Пермского полка находились в городе Гродно, а с первых чисел мая и до начала сентября полк обыкновенно стоял лагерем при самом городе, на левом берегу Немана, возле полотна железной дороги (сейчас это небольшая складская зона, бывшая территория военного городка (продсклада) по улице Победы, и примыкающая к ней улица Гая). В 1889 году лагерь со старого насиженного места перенесли в Румлёвку. Раньше эта территория входила в имение знаменитой писательницы Элизы Ожешко, которая после смерти матери продала его отставному генералу О.П. Васильковскому. Вдова генерала В.А. Васильковская передала часть лесопарка военному ведомству. В последующее время вся часть Румлёво перешла военным. Здесь по инициативе генерал-лейтенанта князя Александра Петровича Щербатова и деятельном участии протоиерея Дмитрия Внукова была возведена церковь, которая стала лагерным дивизионным храмом[43]. Церковь размещалась в районе нынешнего гродненского торгового центра «Брест», расположенного на проспекте Янки Купалы. В настоящий момент следов существования храма на том месте не осталось, но бывшее место его нахождения легко определяется путём наложения старых карт начала ХХ века на современные планы местности. Так, расположение лагерной церкви было обозначено типовым топографическим знаком в виде креста на немецкой карте города Гродно и его окрестностей периода Первой мировой войны, которая сохранилась до наших дней и доступна гродненским краеведам.

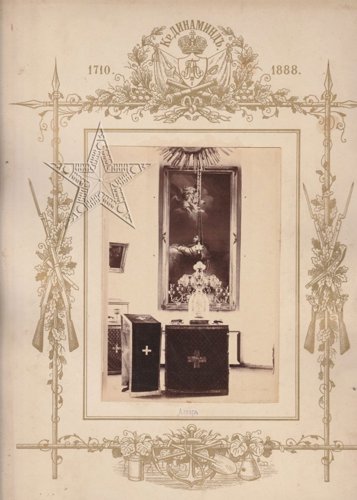

Летняя лагерная церковь 26-й пехотной дивизии являлась приписной к главному храму св. блг. кн. Александра Невского на Дворцовой площади города и в силу этого также носила имя св. блг. кн. Александра Невского. Храм выглядел величественно. Это было большое деревянное здание крестово-купольного типа в ретроспективно-русском стиле длиной 28 аршин (20 м) с пятью куполами и с довольно большим центральным световым барабаном. Интерьер храма был изящным и соответствовал всем требованиям и канонам Православной Церкви. Световой барабан храма покоился на четырёх деревянных столбах. Алтарная часть отделялась резным одноярусным иконостасом, иконы которого были написаны в академическом стиле. На царских вратах размещались две овальные иконы Архангела Гавриила и Пресвятой Богородицы.

Над царскими вратами – полукруглая икона «Тайная Вечеря». В местном ряду имелись достаточно крупные прямоугольные ростовые иконы Христа Вседержителя, Пресвятой Богородицы и св. блг. вел. кн. Александра Невского. В церкви имелась вся необходимая для богослужения утварь, приобретённая на пожертвования офицеров и нижних чинов дивизии, а также жителей города Гродно – членов семей военнослужащих. Вблизи алтарной части располагались венские стулья, предназначавшиеся, по всей видимости, для начальствующего состава дивизии. Территория храма была обнесена деревянной оградой, внутри который были высажены деревья и обустроены клумбы для цветов. Несмотря на свою внешнюю величину и кажущуюся вместительность, во время непогоды молящиеся в храме испытывали значительные неудобства. По причине своей барачной постройки во время дождя из купола храма бывала сильная течь, а зимой во время вьюги из боковых стен внутрь храма набивал снег. По этой причине после окончания богослужения престол и жертвенник накрывали железными ящиками[44].

В конце августа 1889 года Преосвященнейшим Анастасием (Опоцкиным), епископом Брестским, вторым викарием Литовской епархии, полковой храм Пермского пехотного полка был освящён во имя св. блг. вел. кн. Александра Невского без положения святых мощей под престол. По штату при храме полагался один священник. Он же являлся благочинным 26-й пехотной дивизии. Должность псаломщика исполнял один из низших чинов полка по выбору священника. При храме был хор, состоявший из низших чинов и мальчиков музыкальной команды под управлением регента из низшего офицерского состава.

В 1890 году недалеко от храма на средства полка и трудами низших чинов дивизии была воздвигнута деревянная колокольня, под которой оборудовали караулку. Лагерный храм и колокольня были покрыты гонтом[45].

1 апреля 1890 года по указу Святейшего Правительствующего Синода протоиерей Дмитрий Внуков был награждён орденом Святой Анны 3-й степени[46].

28 ноября 1891 года за 25-летнюю беспорочную выслугу в священном сане император Александр III наградил протоиерея Дмитрия Внукова орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом[47].

В 1894 году Преосвященнейшим Христофором (Смирновым), епископом Ковенским, викарием Литовской епархии, для храма 26-й пехотной дивизии был освящён новый антиминс[48].

В 1904 году в центре города Гродно, на пересечении улиц Муравьёвской (ныне улица Ожешко) и Кирочной (ныне улица Академическая), началось возведение нового гарнизонного храма, освящение которого состоялось 30 сентября 1907 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь стоит отметить, что отец Дмитрий принимал самое непосредственное участие в деле постройки гарнизонного храма. Он вёл переписку с военным ведомством, Гродненской инженерной дистанцией, составлял рапорты на имя протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского с просьбой об ускорении и продвижения постройки храма[49]. Поэтому, именно благодаря трудам и заботам протоиерея Дмитрия Внукова Покровский гарнизонный храм стал главным храмом 26-й пехотной дивизии, в котором с этого момента стали храниться походные церкви 101-го Пермского и 103-го Петрозаводского пехотных полков. В этом храме протоиерей Дмитрий Внуков продолжил своё служение до 1908 года. Лагерная дивизионная церковь св. блг. вел. кн. Александра Невского стала приписной к Покровскому гарнизонному храму.

Служение протоиерея Дмитрия Внукова в качестве благочинного 26-й пехотной дивизии

Дивизионные благочинные осуществляли непосредственный контроль за работой полковых священников и священников дивизионных госпиталей. Дивизионный благочинный назначался протопресвитером и осуществлял контроль за церквами и духовенством войск, входящих в состав дивизии. Подчинение имел двойное: с одной стороны – протопресвитеру, а с другой – местному архиерею (в мирное время) или начальству дивизии. Он был обязан не менее раза в год посетить находящиеся в его ведении церкви, совершить в них, при посещении, богослужение и произнести поучения и беседы. Во время этих визитов проводилась проверка имущества по описям, приходно-расходных книг и прочего, инспектировались школы, состоящие при полках. Все результаты проверки благочинный был обязан направлять в виде отчета протопресвитеру. В своей работе напрямую отчитывался священнику штаба армий. На имя благочинного священники направляли метрические и обыскные книги. Он должен был проверять их и после этого отправлять в Духовное правление. В его обязанности входило также решение споров между членами причта, а также разбирательство жалоб на полковых священно- и церковнослужителей. Интересно, что священники, служащие в дивизии, обязывались отправлять благочинному на предварительный просмотр поучения, предназначенные для произнесения во время полковых праздников и других торжественных случаев. Во время своей службы гарнизонный благочинный был обязан владеть полной информацией о госпиталях, лазаретах, военных учреждениях, расположенных в районе гарнизона, и состоящих при них священниках. Гарнизонный благочинный осуществлял контроль за деятельностью священников, их поведением, следил, чтобы военные учреждения и воинские части гарнизона не оставались без пастырской помощи. Он имел право назначать подчиненное ему духовенство в части и учреждения, не имеющие таковых, а если священников в его распоряжении не было, то мог запросить помощь епархиального начальства. Каждый месяц благочинный докладывал епархиальному архиерею (если последний жил в районе гарнизона) и главному священнику армий фронта о состоянии пастырского дела[50].

В Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга хранится документ, который, с одной стороны, прекрасно передаёт атмосферу отношений епархиального правящего архиерея и священника военного ведомства, а, с другой стороны, характеризует протоиерея Дмитрия Внукова как священника, ратующего и переживающего за духовное окормление военных. В фондах этого архива хранится рапорт епископа Михаила (Ермакова) от 1 марта 1902 года на имя протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского следующего содержания: «Ваше Высокопреподобие, отец Протопресвитер! Расположенные в городе Гродно Пермский и Петрозаводские полки, 26-я артиллерийская бригада и 4-й саперный батальон не имеют своей особой церкви. До первой недели сего Великого поста (1902 год) означенные войска удовлетворяли свои религиозные потребности в бывшей приписной к собору, а ныне самостоятельной приходской Александро-Невской церкви. Еще в 1900 году, когда распоряжением Св. Синода при означенной Александро-Невской церкви был открыт самостоятельный приход, начальник 26-й пехотной дивизии обращался ко мне с ходатайством о предоставлении означенным войскам другой более поместительной церкви. За неимением в городе свободной церкви мною был указан для нужд войск тёплый придел кафедрального собора более поместительный, чем Александро-Невская церковь с тем, чтобы богослужения в сем приделе в воскресенье и праздничные дни оканчивались к 10 часам утра, т.е. к началу богослужения в большом храме, соединённом с приделом тремя большими арками. Но дивизионный благочинный протоиерей Пермского полка Внуков не пожелал воспользоваться соборным приделом, находя для себя неудобным совершать ранние (до 10 часов утра) богослужения. Принимая во внимание, что Александро-Невская церковь по своей малопоместительности не может, особенно в Великом Посту, служить к удовлетворению религиозных нужд двух полков, сапёрного батальона, артиллерийской бригады и своим прихожанам, что две церкви бывшего в Гродно женского монастыря, перенесённого минувшею осенью в Красносток, отличаются большей поместительностью, чем Александро-Невская церковь, я, в виду вышепрописанного ходатайства Начальника дивизии и согласно №71 Положения об управлении церквами и духовенством военного ведомства, сделал распоряжение о переводе Пермского полка и артиллерийской бригады для удовлетворения религиозных нужд к приходскому храму бывшего женского монастыря с представлением священнику Пермского полка права пользоваться совместно с приходским священником как тёплым, так и холодным помещениями сего храма на основании, изложенных в №№73-79 Положения. Между тем протоиерей Внуков, пользовавшийся до сего времени в самых широких размерах помощью подчинённых ему, как благочинному, священника Петрозаводского полка, служившего с ним в одной церкви, не имея возможности по причине совершенной дряхлости и старческих недугов (76 л), совершать богослужения и удовлетворять религиозные нужды полка без помощи другого священника, возбудил через начальника дивизии ходатайство о переводе из Александро-Невской церкви к бывшей монастырской священника Петрозаводского полка со всеми войсками, пользовавшимися Александровской церковью, мотивируя своё ходатайство тем, что два полка имеют некоторые общие церковные предметы, кои не могут быть разделимы. В виду того, что от совместного перевода всех войск к бывшему монастырскому храму как сами войска, так и прихожане сего храма были бы стеснены в удовлетворении религиозных потребностей не менее, чем и в Александро-Невской церкви, где вместо положенного по №48 Положения недельного говения (см. также приказ Главного штаба 18 мая 1901 года №27930) войска говели только по два дня, мною не было уважено означенное ходатайство, при чём отношениями Консистории от 14 и 19 сего февраля сообщено было Начальнику дивизии, что недостающими церковными предметами (кои общие для двух полков, например, плащаница) войска могут пользоваться от приходских церквей наравне со всеми богомольцами и что в бывшей монастырской церкви имеются шкафы и комоды для помещения ризницы и других церковных предметов Пермского полка. Тем не менее, протоиерей Внуков не пожелал подчиниться моему распоряжению и разместил войска для говения по совершенно малопоместительным домовым церквам других полков и, что хуже всего, в церкви местного военного лазарета, стеснив таким образом в удовлетворении религиозных нужд войска как своего, так и других полков и подвергнув опасности заражения тех, кои назначены для говения в лазаретную церковь. Кроме того, желая найти какое либо основание к переводу из Александро-Невской церкви в помощь себе священника Петрозаводского полка, вопреки указанному в №79 Положения, отводу другого места самовольно заняв свечным ящиком Петрозаводского полка самый узкий проход в церкви, где во время богослужения богомольцы и без того с трудом проходят вперёд, заявив, что в случае перенесения его ящика в другое место полковой священник должен будет войти к нему с рапортом о перемещении его в другую церковь. Сообщая о сем, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопреподобие сделать распоряжение, чтобы протоиерей Внуков не стеснял войск в удовлетворении религиозных потребностей и в точности исполнил моё законное требование, направленное к благу самих войск, о переводе Пермского полка и артиллерийской бригады для говения в сравнительно просторную церковь бывшего женского монастыря, а также, чтобы как протоиерей Внуков, так и священник Туревич занимали в церквах свечными ящиками те именно места, которые согласно №79 Положения, отводятся им местным причтами со старостами или епархиальным начальством.

К сему имею честь присовокупить, что, по моему глубокому убеждению, протоиерей Внуков по своей старости и старческой немощи не может проходить с пользой должности полкового священника особенно в отношении удовлетворения в Великом посту религиозных нужд нижних чинов»[51].

Должность благочинного 26-й пехотной дивизии и главного священника Покровского гарнизонного храма города Гродно протоиерей Дмитрий Внуков исполнял до 1 августа 1908 года, когда он подал прошение об увольнении его на пенсию. В своём прошении на имя протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского он написал следующее: «По преклонности лет и расшатавшемуся здоровью я подал через командира полка Высочайшее прошение об увольнении меня от службы. Заступить после меня место священника в Пермском полку со званием благочинного и быть достойным представителем совместным с Петрозаводским полком новой войсковой церкви, переданной в храм Пермскому полку, мог бы быть после меня священник Гродненского местного лазарета о. Михаил Радугин»[52]. В августе того же года прошение отца Дмитрия Внукова было удовлетворено.

Таким образом, протоиерей Дмитрий Внуков находился на службе в Военном ведомстве 54 года, 2 месяца и 6 дней[53]. Его пенсия составила 687 рублей из государственного казначейства и из эмеритуры — 755 рублей. Всего 1442 рубля в год с отпуском таковых из Гродненского Губернского казначейства[54], а затем выплата пенсии была перенесена в Виленское губернское казначейство[55]. Перенос пенсионных отчислений в город Вильно был связан с тем, что протоиерей Дмитрий Внуков принял решение провести остаток дней в этом городе[56].

К сожалению, дата смерти, как и место погребения протоиерея Дмитрия Внуково не известны. На данный момент не известна судьба его матушки и детей.

Дети:

- Надежда (4 августа 1855 г.р.) — с 1873 года в замужестве.

- Лидия (7 октября 1857 г.р.) — с 1881 года в замужестве вторым браком.

- Николай (4 апреля 1860 г.р.)

- Иван (8 декабря 1862 г.р.)

- Ольга (5 июня 1865 г.р.) — с 1886 года в замужестве.

- Юлия (8 апреля 1868 г.р.) — с 1886 года в замужестве.

- Зинаида (??? г.р.) — с 1873 года в замужестве.

ОБРАЗОВАНИЕ

- местная церковно-приходская школа

- уездное духовное училище

- Рязанская духовная семинария (1848 год)

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ПУБЛИКАЦИИ

НАГРАДЫ

- серебряная медаль с Георгиевской лентой (29 марта 1856 года)

- бронзовая медаль на Андреевской ленте (1857 года)

- право ношения набедренника (1858 года)

- право ношения бархатной скуфьи фиолетового цвета (19 мая 1865 года)

- право ношения наперстного креста от Синода выдаваемого (12 апреля 1875 года)

- протоиерей (22 августа 1882 года)

- орден Святой Анны 3-й степени (1 апреля 1890 года)

- орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (28 ноября 1891 года)

Список использованной литературы:

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О церквах и причтах за 1871 год // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 3. Д. 6955. – Л. 358.

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О сооружении военного храма в городе Гродно // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 4. Д. 2892. – Л. 1-8.

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По сообщению епископа Гродненского и Брестского о неисполнении его распоряжений благочинным 26-ой пехотной дивизии, протоиереем Дмитрием Внуковым // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 4. оп. Д. 3612. – Л. 1-5об.

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении благочинного 26-ой пехотной дивизии протоиерея церкви 101-го пехотного Пермского полка Дмитрия Внукова в отставку и в связи с этим о перемещении священника Михаила Радугина и Николая Снежицкого // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 5. оп. Д. 6493. – Л. 17.

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О назначении уволенному в отставку протоиерею Дмитрию Внукову пенсии из казны и эмеритальной кассы / Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 5. оп. Д. 6520. – Л. 37.

- Ведомость о церкви 101 пехотного Пермского полка // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 806 Оп. 7 Доп. оп. Д. 374. - Л. 34 л.

- Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. - Л. 130.

- Список духовным лицам, кои Всемилостивейше удостоены, в 1-й день апреля 1890 года, наград, Высочайше жалуемых // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. 1890. №8 − С. 226.

- Высочайшие награды // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. 1892. №2 − С. 33-34.

- Вахрушев М.Н. История 101-го пехотного Пермского полка 1788-1897. – Санкт-Петербург, тип: Е.А. Евдокимова, 1897. – С. 403.

- Давлетшин В.Р. Военное духовенство в России XVIII - начала XX века и его деятельность по морально-психологическому обеспечению охраны государственной границы: исторический анализ. – Москва, 2004. – С. 233.

- Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи: 992-1892. – Москва: изд. Срет. монастыря. Т. 1: Аарон-Иоаким, 2002. – С. 606.

- Мокринский Г.А. История 113-го пехотного Старорусского полка (1796-1896 гг.). – Санкт-Петербург, тип: Исидора Гольдберга, 1900. – С. 455.

- Питирим (Чембулатов), иерод. История Рязанской духовной семинарии. Дзержинск, 2003. – С. 91.

- Старостенко Э.В. Православное военное духовенство на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. – Могилёв, 2020, – С. 200.

- Фохт, Николай Александрович фон. Краткая история 18 Пехотного Вологодского полка 1803-1897 гг. – Житомир: типо-лит. М.М. Катерберга, 1898. – С. 381.

- Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч. / Сост. свящ. Церкви 84-го пехот. Ширван. ... полка Григорий Цитович. – Пятигорск: Типо-лит. А.П. Нагорова, 1913. – С. 520, 40, XIV с.: ил.; 27.

- Церковь Спаса Преображения (Усть-Двинск) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://culttourism.ru/latvia/riga/tserkov_spasa_preobrazheniya_ust-dvinsk.html. Дата доступа: 07.03.2025.

автор статьи: клирик гродненского кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы — протоиерей Владимир Петручик

* Статья может обновляться по мере нахождения новых исторических и документальных данных

- [1] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 31.

- [2] Там же. – Л. 2.

- [3] Там же. – Л. 8.

- [4] Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи: 992-1892. – Москва: изд. Срет. монастыря. Т. 1: Аарон-Иоаким, 2002. – С. 129.

- [5] Питирим (Чембулатов), иерод. История Рязанской духовной семинарии. Дзержинск, 2003. – С. 31.

- [6] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 32.

- [7] Там же. – Л. 9.

- [8] Питирим (Чембулатов), иерод. История Рязанской духовной семинарии. – Дзержинск, 2003. – С. 56.

- [9] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 3.

- [10] Там же. – Л. 3.

- [11] Там же. – Л. 4об-5.

- [12] Фохт, Николай Александрович фон. Краткая история 18 Пехотного Вологодского полка 1803-1897 гг. – Житомир: типо-лит. М.М. Катерберга, 1898. – С. 85.

- [13] Фохт, Николай Александрович фон. Краткая история 18 Пехотного Вологодского полка 1803-1897 гг. – Житомир: типо-лит. М.М. Катерберга, 1898. – С. 94.

- [14] Там же. – С. 99.

- [15] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 8.

- [16] Давлетшин В.Р. Военное духовенство в России XVIII - начала XX века и его деятельность по морально-психологическому обеспечению охраны государственной границы: исторический анализ. – Москва, 2004. – С. 24.

- [17] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 27.

- [18] Там же. – Л. 9.

- [19] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 13.

- [20] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 12.

- [21] Там же. – Л. 27.

- [22] Там же. – Л. 28.

- [23] Там же. – Л. 28.

- [24] Там же. – Л. 30.

- [25] Там же. – Л. 30.

- [26] Там же. – Л. 32об-33.

- [27] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О церквах и причтах за 1871 год // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 3. Д. 6955. – Л. 122.

- [28] Церковь Спаса Преображения (Усть-Двинск) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://culttourism.ru/latvia/riga/tserkov_spasa_preobrazheniya_ust-dvinsk.html. Дата доступа: 07.03.2025.

- [29] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 15.

- [30] Там же. – Л. 15.

- [31] Там же. – Л. 28.

- [32] Мокринский Г.А. История 113-го пехотного Старорусского полка (1796-1896 гг.). – Санкт-Петербург, тип: Исидора Гольдберга, 1900. – С. 258-259.

- [33] Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч. / Сост. свящ. Церкви 84-го пехот. Ширван. ... полка Григорий Цитович. – Пятигорск: Типо-лит. А.П. Нагорова, 1913. – С. 172.

- [34] Мокринский Г.А. История 113-го пехотного Старорусского полка (1796-1896 гг.). – Санкт-Петербург, тип: Исидора Гольдберга, 1900. – С. 273.

- [35] Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч. / Сост. свящ. Церкви 84-го пехот. Ширван. ... полка Григорий Цитович. – Пятигорск: Типо-лит. А.П. Нагорова, 1913. – С. 172.

- [36] Мокринский Г.А. История 113-го пехотного Старорусского полка (1796-1896 гг.). – Санкт-Петербург, тип: Исидора Гольдберга, 1900. – С. 287.

- [37] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Внуков Дмитрий Иванович, священник 26-й пехотной дивизии // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 16. Д. 413. – Л. 102об-103.

- [38] Там же. – Л. 53об-54.

- [39] Там же. – Л. 54.

- [40] Вахрушев М.Н. История 101-го пехотного Пермского полка 1788-1897. – Санкт-Петербург, тип: Е.А. Евдокимова, 1897. – С. 181.

- [41] Там же. – С. 236.

- [42] Там же. – С. 236.

- [43] Ведомость о церкви 101 пехотного Пермского полка // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 7 Доп. оп. Д. 374. – Л. 5.

- [44] Там же. – Л. 11.

- [45] Ведомость о церкви 101 пехотного Пермского полка // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 7 Доп. оп. Д. 374. – Л. 13.

- [46] Список духовным лицам, кои Всемилостивейше удостоены, в 1-й день апреля 1890 года, наград, Высочайше жалуемых // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. 1890. №8 − С. 226.

- [47] Высочайшие награды // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. 1892. №2 − С. 33.

- [48] Ведомость о церкви 101 пехотного Пермского полка // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 7 Доп. оп. Д. 374. – Л. 16.

- [49] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О сооружении военного храма в городе Гродно // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 4. Д. 2892. – Л. 1-8.

- [50] Старостенко Э.В. Православное военное духовенство на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. – Могилёв, 2020, – С. 39-40.

- [51] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По сообщению епископа Гродненского и Брестского о неисполнении его распоряжений благочинным 26-ой пехотной дивизии, протоиереем Дмитрием Внуковым // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 4. оп. Д. 3612. – Л. 1-5об.

- [52] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении благочинного 26-ой пехотной дивизии протоиерея церкви 101-го пехотного Пермского полка Дмитрия Внукова в отставку и в связи с этим о перемещении священника Михаила Радугина и Николая Снежицкого // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 5. оп. Д. 6493. – Л. 1.

- [53] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О назначении уволенному в отставку протоиерею Дмитрию Внукову пенсии из казны и эмеритальной кассы / Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 5. оп. Д. 6520. – Л. 3об.

- [54] Там же. – Л. 6об.

- [55] Там же. – Л. 30об.

- [56] Там же. – Л. 10-11.