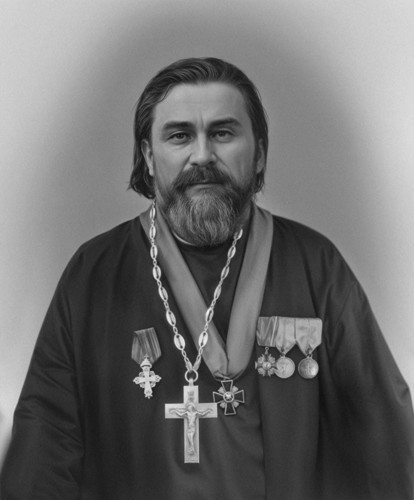

Протоиерей Виктор Петрович Козловский

В 2027 году гродненский кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы будет отмечать знаменательное событие — 120 лет со дня своего освящения. К этой памятной дате, по благословению настоятеля, для прочтения предлагается пятая статья из серии «Жизнеописание настоятелей и священнослужителей, исполнявших обязанности главных священников, кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Гродно».

Протоиерей Виктор Петрович Козловский (25.02.1866 - 02.12.1925) настоятель Покровской гарнизонной церкви (кафедрального собора) г. Гродно (16.08.1923 - 02.12.1925)

Ранние годы

Протоиерей Виктор Козловский родился 25 февраля 1866 года[1] в селе Теребинь (Terebiń) Грубешевского уезда Люблинской губернии[2] (в настоящее время село Теребинь Грубешовского повятя Люблинского воеводства) в семье потомственных священников. Отец — священник Пётр Онуфриев Козловский, — принявший рукоположение в 1865 году, и мама — Мария из рода Рогульских[3] — жили в селе Теребинь (Terebiń) Грубешевского благочиния, где отец Пётр исполнял обязанности настоятеля церкви святых апостолов Петра и Павла[4]. Дед и бабушка маленького Виктора — священник Онуфрий Козловский и матушка Марианна из рода Станкевичей — умерли ещё задолго до рождения своего внука. Первый умер 25 декабря 1854 года, а вторая — 23 августа того же года[5].

Край, в котором родился будущий священник, имеет свою особенную историю. Это место можно назвать межэтническим пограничьем и контактной зоной различных культур и этносов. Естественными границами губернии являлись на востоке река Западный Буг, на юге реки Вепрь и Тисменица, на западе река Висла. На юге она граничила с Австро-Венгерской империей. Губерния занимала бόльшую часть современного Люблинского воеводства. Всего в губернии насчитывалось 13 городов во главе с главным городом губернии Люблином. Это был плотно заселённый регион, где две трети населения составляли поляки, евреи и украинцы, около трети — русские и немцы — остальные.

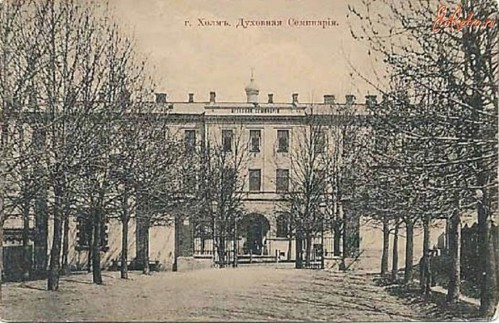

Начальное образование Виктор Петрович Козловский получил в местной приходской школе, а затем в Холмской школе причетников, которая в 1875 году была преобразована в Холмское духовное училище.

В 1882 году Виктор Петрович Козловский был зачислен на первый курс Холмской духовной семинарии. К сожалению, школа причетников не могла дать необходимый багаж богословских знаний, чтобы учащийся семинарии не испытывал сложностей во время обучения. Более того, школа причетников в своём обучении делала больший акцент на том, чтобы выпускники умели правильно читать псалмы и молитвы, вести церковное делопроизводство, грамотно и красиво писать, а не на том, чтобы молодые ребята могли правильно и грамотно излагать свои богословские мысли и разбираться в Священном Писании. По этой причине молодой Виктор Козловский испытывал небольшие сложности во время обучения в стенах духовной семинарии. Так, например, в 1885 году, будучи студентом третьего курса, он по причине «малоуспешности» был оставлен на повторный год обучения[6]. До 1884 года обучение в Холмской духовной семинарии составляло три года[7]. В 1882 году было начато преобразование Холмской семинарии по образцу имперских духовных школ. В 1887 году закончилось полное преобразование семинарии по типу шестиклассных православных семинарий и таким образом закончилось полное слияние Холмской духовной семинарии с прочими семинариями Российской империи[8]. Чтобы понять атмосферу, в которой воспитывался будущий настоятель нашего собора, приведу воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), который, будучи архимандритом, в 1897 - 1902 годах служил ректором Холмской духовной семинарии, сменив на этом посту будущего патриарха Тихона (Беллавина). По его словам, «…там (в семинарии — прот. В.П.) не существовало нормы приёма для детей лиц духовного звания, как это было заведено в центральных и восточных российских епархиях, где 90 процентов семинаристов были сыновьями духовных лиц. В Холме же почти три четверти воспитанников были из семей мелких чиновников, зажиточных крестьян и интеллигенции… Ученики духовных учебных заведений внутри России оставались для народа поповскими детьми и тяжело переживали отчуждённость, часто озлобляясь. Таких настроений Холмская духовная семинария не знала… Семинаристы внешне не были похожи на наших, великорусских. Подобранные, причёсанные, чисто, даже щеголевато, одетые… Чувствовалась внешняя культура: учтивость, разборчивость на слово, сдержанность. Ни пьянства, ни разгула. Празднуют чьи-либо именины — выпьют, но умеренно: не стаканами, как у нас; захотят развлечься — наденут новенький, хоть и дешёвый галстучек, крахмальный воротничок — и пойдут в город потанцевать, погулять, благопристойно поухаживать за городскими девицами…»[9]. Обучение молодого Виктора Козловского проходило в период ректорства протоиерея Ипполита Крыницкого и священника Михаила Добрянского. Инспекторские обязанности исполняли священник Никифор Ляборинский, архимандрит Владимир (Соколовский-Автономов), в будущем сверхштатный член Российской духовной миссии в Японии, епископ Алеутский и Аляскинский, иеромонах Серафим (Мещеряков), в будущем епископ Полоцкий и Витебский, иеромонах Климент (Верниковский), в будущем ректор Московской духовной семинарии, настоятель посольской церкви в Риме и иеромонах Тихон (Беллавин), первый патриарх Московский и всея Руси XX-го века[10]. В семинарии успешно сочетались принципы строгой дисциплины и творческого развития личности. Особенное значение тут имели сочинения на заданную тему. Кроме литургики, догматики, гомилетики и других богословских предметов, семинаристы изучали логику, психологию и историю.

В 1889 году Виктор Козловский окончил обучение в Холмской духовной семинарии по второму разряду «с выдачей свидетельства об окончании полного курса наук»[11]. Среди его однокурсников были люди, которые в будущем стали весьма выдающимися личностями. Например, Гутко Василий[12], в будущем Преосвященный Амвросий, епископ Балтский, викарий Подольской епархии, в 1999 году канонизирован как местночтимый святой Казанской епархии, а Архиерейским собором Русской православной церкви в 2000 году причислен к лику Новомучеников и Исповедников Российских[13], Захарчук Иосиф, в будущем выдающийся миссионер-проповедник Холмской епархии[14], Доминиковский Стефан, в будущем ставший настоятелем Свято-Петро-Павловской церкви д. Узда Минской епархии[15] и многие другие.

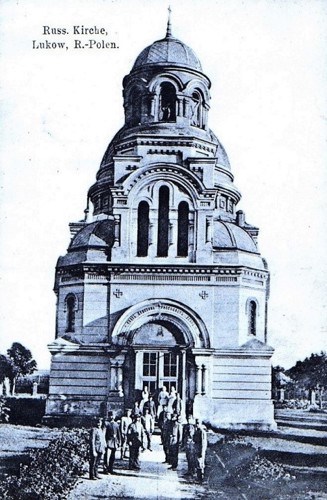

По окончании учёбы указом Преосвященного Флавиана (Городецкого), епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии, от 4 июля 1889 года[16] Виктор Козловский был назначен на должность псаломщика церкви свт. Николая Чудотворца города Луков Седлецкой губернии[17] (в настоящее время — город Лукув (Łuków) Люблинского воеводства Лукувского повята Польши). В феврале 1890 года на страницах Холмско-Варшавского епархиального вестника была напечатана первая статья за подписью Виктора Козловского, в которой он рассказывает о том, что стал свидетелем и участником большого и важного приходского торжества — освящения икон, колоколов и колокольни в память спасения царской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года[18].

В обязанности псаломщиков входило, прежде всего, исполнение клиросного чтения и пения, сопровождение священника при посещении им прихожан для совершения духовных треб, участие в требоисправлении в храме, чтение синодиков-поминаний на проскомидии. Кроме этого, на плечи псаломщиков возлагалось церковное и приходское письмоводство, например, ведение метрических и обыскных книг и исповедных росписей. Церковь в городе Луков была молодой — её освящение состоялось в 1880 году[19]. До 17 мая 1884 года Луковская церковь была приписной к Седлецкому Свято-Духову собору, так что для совершения богослужений и треб приходилось приглашать причт из города Седлеца. Это неудобство побудило Луковских прихожан просить епархиальные власти о назначении им особого причта. Особый причт из священника и псаломщика был назначен в мае 1884 года[20]. Согласно решению Государственного Совета от 21 февраля 1884 года и ходатайству архиепископа Холмского и Варшавского Леонтия (Лебединского) годовая заработная плата Виктора Козловского составила 200 рублей[21] (для сравнения: пуд муки (16,3805 кг.) в 1890 году стоил от 30 до 40 копеек, а зарплата рабочего в день составляла около двух рублей серебром). 21 ноября 1886 года при церкви стала действовать воскресно-праздничная школа, а к 28 января 1890 года была открыта церковно-приходская школа[22], в числе преподавателей которой с 20 августа того же года числился Виктор Козловский[23]. 17 мая 1890 года состоялся первый её выпуск. При испытании учащихся, кроме блюстителя и законоучителя настоятеля храма священника Иакова Карасева и учителя псаломщика Виктора Козловского, присутствовали председатель местного церковно-приходского Попечительства и церковный староста. Экзамен продолжался около трёх часов. Несмотря на то, что школа была открыта совсем недавно, успехи учащихся приводили в восторг присутствовавших на экзамене[24]. 8 июня 1891 года город Луков проездом посетил Высокопреосвященный Леонтий (Лебединский), архиепископ Холмский и Варшавский, в сопровождении и. д. Седлецкого губернатора Н.Г. Сухотина[25]. Высоких гостей пришли почтить вниманием причт Луковского Свято-Никольского храма с воспитанниками церковно-приходской школы. Правящий архиерей долго испытывал знания учащихся, спрашивая их об основах православной веры. Как пишет автор заметки о приезде Высокопреосвященного Леонтия (Лебединского), «…наш маститый Архипастырь видимо остался доволен успехами детей, а стоявшему тут же церковно-приходской школы учителю-псаломщику Козловскому внушал заниматься с детьми усердно, а равно проповедовать Слово Божие, за что обещал предоставить ему, как окончившему полный семинарский курс наук, соответствующее место, когда наступит очередь»[26].

Резолюцией Преосвященного Флавиана (Городецкого), епископа Холмского и Варшавского, от 3 февраля 1892 года Виктор Козловский был назначен вторым священником «на диаконском окладе при Грубешевской Свято-Николаевской церкви с предписанием ему по вступлении в законный брак, явиться для рукоположения в Холм к Преосвященному Викарию»[27]. Церковь свт. Николая Чудотворца в селе Грубешево (Hrubieszów) Люблинской губернии (в настоящее время село Хрубешув Люблинского воеводства)[28], к которой был направлен Виктор Козловский, была построена в 1810 году и представляла собой каменный однокупольный храм. Настоятелем храма являлся протоиерей Корнилий Семенович, много потрудившийся для благоустройства своего прихода. При приходе действовала мужская прогимназия, среди преподавателей которой был и Виктор Козловский.

В этом храме Виктор Козловский пробыл недолго, чуть больше полугода. Причиной этого стало его бракосочетание и получение указа на новое место служения. К сожалению, сведений о супруге Виктора Козловского сохранилось очень мало. Известно лишь, что его избранницей стала девушка 22 августа 1871 года рождения[29] по имени Любовь Александровна, урождённая Потто[30]. Дата свадьбы супругов Козловских неизвестна. Вскоре после свадьбы, 22 июня 1893 года, Преосвященным Гедеоном (Покровским), епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии, Виктор Козловский был рукоположен в сан диакона, а на следующий день — в сан священника[31]. За десять дней до рукоположения резолюцией Высокопреосвященного Флавиана (Городецкого), архиепископа Холмского и Варшавского, от 12 июня 1893 года он был назначен настоятелем храма деревни Лабуньки (Labuńki) Замойского уезда Люблинской губернии[32] (в настоящее время деревня Лабуньки (Labuńki) Замойского повята Люблинского воеводства). В дополнение к священническим обязанностям 1 октября того же года священник Виктор Козловский был назначен блюстителем Бархачевского и Лабуньского начальных училищ и законоучителем Лабуньского министерского училища[33].

На новом месте своего служения отец Виктор Козловский пробыл также недолго, всего десять месяцев. Резолюцией Высокопреосвященного Флавиана (Городецкого), архиепископа Холмского и Варшавского, от 12 июня 1894 года он был назначен на диаконскую вакансию к церкви свт. Николая Чудотворца города Томашова (Tomaszów) Люблинской губернии[34] (в настоящее время город Томашув-Любельский (Tomaszów Lubelski) Люблинского воеводства). Это был пятикупольный, каменный храм, освящённый в 1890 году. В то время православный приход в городе Томашове насчитывал 2761 прихожанина. Помимо прихожан, в церкви также молились солдаты, расквартированные в этом городе, и служащие подразделений, охранявших российско-австрийскую границу[35]. Вскоре определением Святейшего Правительствующего Синода от 24 марта 1895 года за №1378 при Свято-Никольском приходе города Томашова была открыта вакансия помощника настоятеля с назначением содержания в размере 800 рублей в год[36]. 1 апреле того же года решением Высокопреосвященного Флавиана (Городецкого), архиепископа Холмского и Варшавского на эту должность был назначен священник Виктор Козловский[37]. В этой должности он пробыл всего полгода.

Определением Святейшего Правительствующего Синода от 27 сентября 1895 года за № 4718 при церкви в честь иконы Божьей Матери «Казанская» села Виткова (Witków) Томашевского уезда Люблинской губернии (в настоящее время село Виткув (Witków) Грубешевского уезда Люблинского воеводства) был открыт самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика с содержанием первому по 1200 рублей и второму по 200 рублей в год[38]. Резолюцией Высокопреосвященного Флавиана (Городецкого), архиепископа Холмского и Варшавского, от 15 октября того же года на должность настоятеля новообразовавшегося прихода был назначен священник Виктор Козловский[39]. Таким образом, отец Виктор Козловский стал служить в одном благочинии со своим отцом. На новом месте своего служения он пробыл 4 года. В виду того, что Витковский приход был молодым, настоятелю и причту предстояло приложить немало трудов по организации церковной жизни. Первое, что было сделано, — постройка в селе причтового дома с хозяйственными строениями. За эти труды в июле 1896 года причту и прихожанам Витковской церкви было преподано архипастырское благословение: причту — за пожертвование на строительство в размере 33 рублей 75 копеек, а последним — за пожертвования в размере 183 рубля 25 копеек[40]. Следующим важным действием стало приобретение в храм церковной утвари, ризницы и необходимых икон[41]. Приход был небогатым, поэтому на удовлетворение всех необходимых нужд были потрачены практически все приходские деньги. Но общими усилиями храм приобрёл внутреннее благолепие. Стараниями отца Виктора Козловского был собран весьма неплохой хор, который принимал участие за всеми богослужениями. Дополнительным епархиальным послушанием для отца Виктора Козловского стало назначение 1 ноября 1895 года на должность законоучителя и блюстителя Витковского начального училища[42]. В феврале 1897 года священнику Виктору Козловскому «за отлично усердную службу, засвидетельствованную местным благочинным в своём отчёте за 1896 год» было преподано архипастырское благословение «со внесением в послужной список»[43]. 22 августа 1899 года священник Виктор Козловский сослужил за Божественной Литургией Преосвященному Герману (Иванову), епископу Люблинскому, викарию Холмско-Варшавской епархии, во время посещения им церкви села Новосёлки Томашевского уезда Люблинской губернии. На запричастном стихе отцом Виктором была произнесена проповедь, в которой он раскрыл духовный смысл евангельского отрывка[44]. 23 сентября того же года отец Виктор Козловский принимал Преосвященного Викария уже на своём приходе. Встретить Владыку собралось всё село. Путь к церкви был устлан холстом. Встреча совершилась обычным порядком. Владыка совершил молебен Пресвятой Богородице и произнёс поучение, в котором усердие прихожан к храму было уподоблено усердию Марии, возлившей миро на главу Иисуса Христа во время вечери в доме Симона прокажённого. При испытании учеников в церкви, Владыка призывал обращать особое внимание на девочек, готовящихся быть матерями — первыми и самыми лучшими учительницами в семье. Благословив народ, раздав крестики и книжки, Владыка посетил дом настоятеля прихода и отбыл в следующий приход[45].

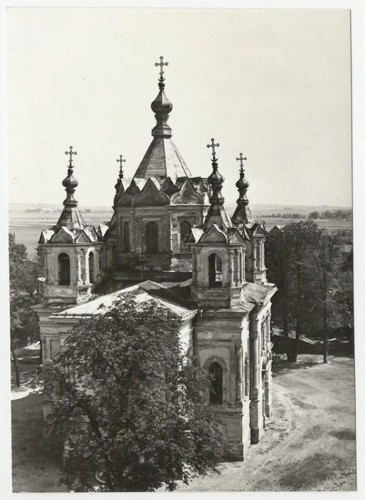

Резолюцией Высокопреосвященного Иеронима (Экземплярского), архиепископа Холмского и Варшавского, от 26 сентября 1899 года священник Виктор Козловский был определён на священническое место в церковь вмч. Георгия Победоносца города Белгорай (Bełgoraj) Люблинской губернии[46] (в настоящее время город Билгорай (Biłgoraj) Люблинского воеводства). На этом приходе отец Виктор будет трудиться чуть больше 16 лет. Белгорайская церковь была построена в 1798 году. Внешне она больше была похожа на католический костёл, поэтому в 1878 году храм был перестроен согласно православной традиции[47]. Церковь города Белгорай, по капитальности здания и по внутреннему убранству, принадлежала к числу сравнительно богатых и благоустроенных церквей Холмско-Варшавской епархии, чему не мало способствовала хранящаяся в ней редкая святыня — чудотворная икона Пресвятой Богородицы, написанная в византийском стиле[48]. По количеству верующих Белгорайский приход имел около 900 человек православного исповедания и в три раза больше католиков. При храме действовало братство, целью которого было «утверждение и преуспеяние православной веры и русской народности в приходе»[49]. Численный состав братства был довольно внушительным — 44 братчика и 22 сестрички. В то время город Белгорай был третий по величине город Люблинской губернии после Люблина и Хрубешува. Общее количество проживающих в уездном городе было более 6000 человек, а по переписи 1897 года население всего Белгорайского уезда составляло 96 332 человек[50].

Прибыв к новому месту своего служения, отец Виктор Козловский сразу погрузился в работу по благоустройству храма и активизации приходской жизни. Так, например, общими стараниями отца настоятеля и отзывчивых прихожан на местные средства был построен новый деревянный, вместительный и удобный дом для священника[51], где проходили встречи с молодёжью и уроки церковно-приходской школы. В дополнение к своему назначению на новый приход 1 октября 1899 года священник Виктор Козловский был назначен законоучителем и блюстителем Белгорайских начальных училищ[52]. Законоучители участвовали в работе педагогических советов учебных заведений, проводили религиозно-нравственные чтения, организовывали паломничество к святым местам, контролировали посещение учителями и учащимися исповеди и причащения. Законоучитель помимо преподавания Закона Божьего должен был руководить молитвой учеников, чтением ими религиозных книг, наставлять учеников в соблюдении постов и правил церкви. К слову надо сказать, что во всём Белгорайском уезде действовало 25 начальных школ[53]. 8 февраля 1900 года священник Виктор Козловский был утверждён в звании члена Белгорайского уездного отделения Холмского епархиального училищного совета[54].

3 марта 1900 года, ко дню Святой Пасхи, «за усердную и полезную службу», резолюцией Высокопреосвященного Иеронима (Экземплярского), архиепископа Холмского и Варшавского, священник Виктор Козловский был награждён правом ношения набедренника[55].

24 ноября 1902 года, в связи с освобождением согласно прошению от должности благочинного 1-го Белгорайского округа протоиерея Тимофея Трача[56], резолюцией Высокопреосвященного Иеронима (Экземплярского), архиепископа Холмского и Варшавского, священник Виктор Козловский был назначен и. д. благочинного 1-го этого округа[57] и утверждён в этой должности 10 марта 1904 года[58]. Судя по уставным документам конца XVII — начала XX века, компетенция благочинного была принципиально неизменной в сравнении с предыдущими веками. Она сводилась к общему контролю и братскому увещеванию клириков округа без формального судопроизводства и к написанию отчетов в епархию по состоянию церквей округа[59]. Кроме этого, благочинный отвечал за поступление приходских взносов в епархию, т.е. он выступал как бы передаточным звеном по сбору средств от приходов на общецерковные нужды.

23 июня 1903 года священнику Виктору Козловскому была объявлена благодарность от господина попечителя Варшавского Учебного округа «за успешное ведение дела по Закону Божьему в Белгорайских начальных училищах»[60].

10 марта 1904 года, ко дню Святой Пасхи, «за усердную и полезную службу», резолюцией Высокопреосвященного Иеронима (Экземплярского), архиепископа Холмского и Варшавского, священник Виктор Козловский был награждён правом ношения бархатной фиолетовой скуфьи[61]. Возложение скуфьи состоялось 23 апреля того же года при посещении прихода Белгорайской церкви Преосвященным Евлогием (Георгиевским), епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии[62]. Владыка прибыл в город Белгорай к пяти часам вечера в экипаже, на лошадях квартирующего здесь казацкого полка и в сопровождении почетного от казаков конвоя. Для всех жителей города приезд столь высокого гостя стал высокоторжественным днём. В местном храме в честь вмч. Георгия Победоносца Преосвященный совершил Всенощное Бдение, после которого направился в квартиру священника Виктора Козловского, где принял представителей городской общественности и военного ведомства. На следующий день Преосвященный Георгий возглавил Божественную Литургию, за которой возложил на настоятеля храма, священника Виктора Козловского, скуфью. После краткого отдыха в доме отца настоятеля Владыка посетил двухклассное городское училище, где его ожидали и ученики церковной Дылевской школы. Преосвященный Архипастырь всех экзаменовал по Закону Божьему и всем раздал в благословение крестики[63]. Как отмечает автор заметки о посещении Преосвященным Георгием церквей и приходов Белгорайского и Томашовского уезда, Люблинской губернии, «…Белгорайский приход можно назвать благоустроенным приходом… Усердие прихожан видится, как в благолепии храма, так и в достатках его… При службах церковных поёт любительский хор очень хорошо»[64]. По случаю посещения прихода викарным епископом в доме отца Виктора Козловского состоялся праздничный обед. К столу собрались представители прихода всех званий и ведомств. Как отмечает участник этого торжества, «…Радушие хозяина и искренность отношений между пастырем и паствой дали приёму характер более семейный, чем официальный...»[65]. По окончании трапезы Преосвященный Евлогий продолжил свой осмотр церквей Белгорайского округа. Подобное посещение прихода правящим архиереем Холмской епархии состоялось и летом 1910 года. По окончании осмотра Преосвященный Евлогий (Георгиевский) выразил священнику Виктору Козловскому благодарность «за усердную пастырскую службу»[66].

24 января/6 февраля 1904 года Япония объявила о разрыве дипломатических отношений с Российской империей. Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на российскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января/9 февраля того же года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русского флота на Тихом океане и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года. Так началась русско-японская война.

На ближайшем после начала войны богослужении отцом Виктором Козловским был зачитан манифест императора Николая II и отслужен молебен о даровании победы русскому воинству. От себя лично и от всего Белгорайского прихода священник Виктор Козловский не раз перечислял пожертвования на обустройство лазаретов для раненных и помощи для пострадавших. Так, например, в январе 1905 года в консисторию были перечислены денежные средства на санитарные нужды армии в размере 39 рублей 91 копейка[67], в марте того же года — 40 рублей 50 копеек и 26 рублей 24 копейки[68], в мае — 34 рубля 72 копейки[69], в пользу церковных школ 37 рублей 31 копейку[70] и т.д.

18 июля 1905 года император Николай II утвердил предложение Святейшего Правительствующего Синода о разделении Холмско-Варшавской епархии на две самостоятельные епархии — Холмско-Люблинскую и Варшавско-Привислинскую. Приход отца Виктора Козловского вошёл в состав Холмско-Люблинской епархии. Управляющим Холмско-Люблинской епархии был назначен Преосвященный Евлогий (Георгиевский), бывший до этого викарием Холмско-Варшавской епархии[71]. 9 августа того же года владыка Евлогий вступил в управление епархии и открыл работу Холмской духовной консистории[72].

Здесь стоит отметить, что 17 апреля 1905 года был опубликован указ императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Указ о свободе вероисповедания стал первым в ряду российских государственных актов XX в., призванных реформировать отношения между церковью и государством. Этот указ существенным образом повлиял на религиозную ситуацию на территории Холмско-Люблинской епархии. За период с 1905 по 1907 годы из Православия в Католическую Церковь перешло 6 590 бывших униатов[73]. В этой ситуации Святейший Синод предпринимал все усилия по противостоянию этим тенденциям. Правящий архиерей Холмской епархии, Преосвященный Евлогий (Георгиевский), прилагал значительные усилия к исключению Холмщины из Польского королевства и созданию самостоятельной губернии в составе Российской Империи. Это должно было предотвратить полонизацию русинов и их отход от Православия. Эта губерния окончательно возникла в 1912 году. Несмотря на эти усилия, ситуация в Холмско-Люблинской епархии была по-прежнему напряженной. Атмосфера межрелигиозных отношений накалялась и по причине деятельности царской администрации. По мнению владыки Евлогия (Георгиевского), «чиновники разрешали религиозные проблемы согласно с буквой закона, не считаясь с народом, чтобы только выслать в Петербург отчёт, что с Православием на Холмщине все в порядке. После 1905 года около 100 тысяч человек покинуло Православие»[74]. Такая ситуация в епархии сохранялась вплоть до начала Первой мировой войны.

20 ноября 1910 года умер папа отца Виктора Козловского — священник Петр Козловский[75].

6 мая 1911 года распоряжением Святейшего Правительствующего Синода ко дню рождения императора Николая II священник Виктор Козловский был награждён правом ношения камилавки[76]. Возложение камилавки было совершено Преосвященным Евлогием (Георгиевским), епископом Холмским и Люблинским, во время Божественной Литургии в Свято-Антониевской церкви женского монастыря[77], располагавшегося в селе Радочницы Люблинской губернии.

Настоящим испытанием для населения Холмских земель стали события Первой мировой войны. В силу своего географического положения Холмщина с августа 1914 года стала ближним тылом для войск Российской империи, действовавших против Германии и Австро-Венгрии.

Подведя ещё до объявления войны большую часть своих войск к границам Российской империи, австрийцы с первого же её дня повели большими силами наступление на территории в районе Подольской, но главным образом Селецкой губернии у города Баранова; от западной границы, между Краковом и Бендином, они двинулись к Андрееву колоннами совместно с германскими войсками. Вообще, главные свои силы неприятель направил с двух сторон по направлению к Радому — Люблин — Холм, предполагая врезаться внутрь страны к северу. На своём пути австрийцы, если и встречали, то лишь незначительное сопротивление со стороны передовых и пограничных русских отрядов. За считанные дни австрийцами были оккупированы Белгорайский и Томашевский уезды. Австрийская жандармерия, всегда сопутствовавшая полевым войскам и даже одновременно с ними появлявшаяся в городах и сёлах, первым делом опрашивала местных жителей на предмет места жительства «руссов», т.е. православных людей, занимавших какие-либо государственные должности. Несмотря на быстрое приближение неприятеля, священник Виктор Козловский отказался покидать свой приход и паству и продолжил исполнять свои пастырские обязанности. В первые дни австрийской оккупации, по наущению податного инспектора Г. Дрешера (немца по происхождению), кассира магистрата Новаковского (поляка) и лесничего ординации Замойского Шредерса, был арестован священник Виктор Козловский. Причём он был арестован дважды: первый раз — за благовест в церкви в субботу 2 августа (арест продолжался 1 день), второй раз — за то, что будто бы ночью с церковной колокольни показывал световые знаки. Как свидетельствуют местные жители, «…положение арестованного, при полной неизвестности относительно своей судьбы, при скудной пище и бессонных ночах — было не из легких…»[78]. Более того, священник Виктор Козловский был приговорён австрийцами к смертной казни, но, как писал очевидец тех событий, «…только Господь спас своих служителей, не оставивших своей паствы даже пред опасностями явной смерти»[79].

Город Белгорай находился под австрийской оккупацией весь месяц август. Впоследствии, после отхода австрийцев и освобождение ими города Белгорая, все обвинения с отца Виктора Козловского были сняты, и он был освобождён. За проявленное мужество и стойкость в пастырском служении определением Святейшего Правительствующего Синода от 30 сентября - 1 октября 1914 года за № 8865 священник Виктор Козловский был возведён в сан протоиерея «с возложением креста»[80]. Возведение в сан протоиерея совершил Преосвященный Анастасий (Грибановский), епископ Холмский и Люблинский, 11 ноября того же года во время Божественной Литургии в Свято-Георгиевском храме города Белгорая[81]. 6 декабря 1914 года император Николай II по предложению Синодального Обер-Прокурора наградил протоиерея Виктора Козловского орденом Св. Анны 2-й степени с мечами «за особые труды, понесённые им во время военных действий», засвидетельствованные главнокомандующим армиями юго-западного фронта[82].

Весной 1915 года ситуация на фронте резко изменилась. В мае того же года Германия и Австро-Венгрия начали мощное наступление, имевшее катастрофические результаты для Российской империи. Русская армия, потерявшая 150 тыс. убитыми, 700 тыс. ранеными и 900 тыс. человек пленными, уступила противнику Польшу, Литву и Галицию. Во время «Великого отступления» российские войска были вынуждены отойти на восток, оставив, в том числе, и Холмщину. Военные власти, в соответствии с «Положением о полевом управлении войск в военное время» от 16 июля 1914 года, приняли решение о массовой эвакуации населения. Беженцы Холмщины покидали свои дома целыми семьями и двигались на восток по грунтовым дорогам, в повозках и пешком. Эвакуации подлежали все государственные учреждения Холмской губернии, православное духовенство и монастыри. В целом беженцы Холмщины были эвакуированы в 37 российских губерний, в том числе в Черниговскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Таврическую, Московскую, Орловскую, Самарскую, Казанскую, Пензенскую, на Урал и в Забайкалье. В результате вынужденной эвакуации священник Виктор Козловский, как глава Белгорайского отделения епархиального училищного совета, переехал в город Бердянск Таврической губернии, где проживал по адресу улица Садовая, д. Андреу[83].

Февральская революция 1917 года и отречение от престола последнего русского императора Николая II привело к смене государственного строя и началом новой эпохи в истории России. После крушения монархии Бердянский большевистский Совет объявил себя высшей властью в городе. В течение четырех месяцев сторонники красной революции пытались наводить свои порядки: разогнали местное самоуправление, разоружили офицеров, проводили аресты и конфискации. Весной 1918 года, когда возникла угроза взятия города немцами, члены Совета решили вывезти из города все продукты первой необходимости. Имущие горожане дважды обкладывались денежной контрибуцией. В таких сложных и опасных для жизни условиях священник Виктор Козловский принимает решение переехать в город Брест-Литовск (в настоящее время город Брест). Почему отец Виктор Козловский решил переехать именно в этот город. Первая причина кроется в желании убежать от большевиков, которые на занятых территориях стали проводить политику террора, запугивания и устрашения. Вторая причина заключается в том, что в этот период времени город Брест-Литовск отошёл в состав Украинской Народной Республики в качестве административного центра земли Подляшье. Дело в том, что с 9 (22) декабря 1917 года по 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовске происходили мирные переговоры между Советской Россией и Германией, по итогам которых 3 марта 1918 года в Белом дворце Брестской крепости были подписаны Брестский мир между Советской Россией и Центральными державами, а также Брестский мир между Украинской Народной Республикой (УНР) и Центральными державами. Согласно последнему соглашению Германия и Австро-Венгрия передавали Украинской Народной Республике территории к югу от линии Каменец — Пружаны с последующим уточнением границы смешанной германо-украинской комиссией с учётом этнического состава и пожеланий местного населения. Это привело к тому, что Брест-Литовск отошёл в состав Украинской Народной Республики в качестве административного центра земли Подляшье. В марте 1918 года в составе Украинской Народной Республикой (УНР) образовано Холмское губернское староство (губерния), административным центром которого становится город Брест-Литовск[84].

Священник Виктор Козловский в числе других бывших холмских беженцев, которые были вызваны для организации работы официальных органов управлении губернии, прибыл в город Брест-Литовск в апреле 1918 года[85]. Как вспоминает доктор Василий Дмитриюк, который был в составе этой группы, «…прибыли мы в город перед полуднем. Когда мы вышли с вагона на платформу, немецкие железнодорожные войсковые сторожа окружили нас, удивлённые нашим внешним, не очень презентабельным видом. Одеты мы были в довольно поношенные российские военные униформы. Мы почувствовали себя как будто арестованными…Нас разместили в цитадели, в зданиях недалеко от «белого дома», в которых велись мирные переговоры. Комнаты были хорошо оборудованы, с кроватями и электричеством. Готовили для нас в специально отведённых столовых…»[86]. По распоряжению губернского комиссара А.Ф. Скоропись-Йолтуховского священник Виктор Козловский получил назначение на должность главного священника при Холмском Губернском Старостве в городе Бресте-Литовск[87]. В этой должности он приложил немало стараний для замещения свободных приходов достойными священниками. Богослужения отец Виктор Козловский совершал в местной Свято-Никольской братской церкви[88].

Из истории пребывания священника Виктора Козловского в городе Брест-Литовск можно вспомнить событие, которое может стать по-настоящему церковным каноническим прецедентом. 14 апреля 1920 года он совершил таинство венчания над Василием Дмитриюком[89] и Александрой Крыницкой[90], дочерью покойного украинского православного священника Игнатия Крыницкого. Из необычного здесь было то, что этот день выпадал на среду Светлой седмицы, когда по уставу запрещено совершать таинство венчания. Как отмечает в своих воспоминаниях сам Василий Дмитриюк: «…Брак на Пасхальной неделе мог совершиться только с разрешения епархиального епископа в Гродно (епископа Алексея Громадского — прот. В.П.). Разрешение мы получили, но с припиской «без особого торжества и объявлений». Венчание совершил отец Виктор Козловский. Большой неожиданностью для нас, молодожёнов, был факт, что на нашем венчании пел прекрасный хор украинских военных. Тогда в Бресте формировалась вторая дивизия из квартировавшихся солдат армии УНР. Они, узнав, что предполагается венчание доктора-украинца с украинкой, сами согласились хором попеть на таинстве венчания. Свадьба состоялась очень скромно, действительно, «без особого торжества», только в компании близких людей…»[91].

11 ноября 1918 года Германия подписала перемирие с государствами Антанты, в котором обязалась эвакуировать свои войска со всех оккупированных территорий как на западе, так и на востоке. Поражением Германии воспользовались польское государство – уже 11 ноября того же года началось обезоруживание немецких солдат на территории Польского Королевства, а 18 ноября было создано польское правительство с центром в городе Варшаве. Одним из основных направлений польской политики стало завладение территориями на востоке – Холмщиной, Подляшьем, а также Полесьем. После захвата города Бреста польскими войсками генерала А. Листовского в феврале 1919 года украинская губернская администрация в Подляшье прекратила существование. Украинские деятели, включая бывшего Холмского губерниального старосту А.Ф. Скоропис-Йолтуховского, были арестованы и заключены в Брестскую крепость. Под арестом оказался и священник Виктор Козловский[92], который через некоторое время после недолгих разбирательств был отпущен на свободу.

Возрождённое в 1918 году независимое польское государство являлось по своему составу многонациональным и многоконфессиональным. Вторую по количеству верующих религиозную конфессию в стране составляли православные. Не удивительно, что в польской армии солдаты православного вероисповедания составляли заметную группу. В связи с этим военное руководство понимало необходимость создания института военных священников. Первые православные священники, которые занимались духовным окормлением среди солдат польской армии, появились в 1919 года во время польско-советской войны.

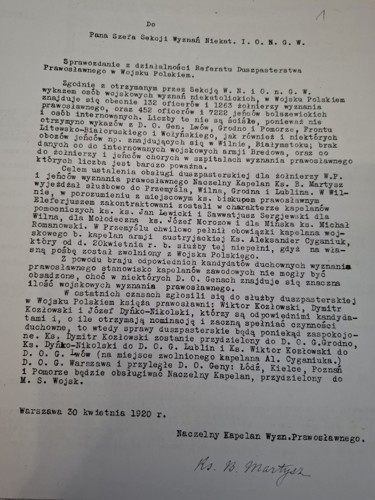

30 июля 1919 года на должность капеллана войска польского был принят и священник Виктор Козловский, которого направили для дальнейшего служения в распоряжение командующего Львовским военным округом (DOG Lwów) со старшинством с 1 июня того же года. В городе Львове размещалось командование 6-го корпуса Войска Польского (Okręg Korpusu nr VI), а при нём действовало войсковое душепастырство, управление которым принял на себя отец Виктор Козловский[93]. Проверочная комиссия признала за ним воинское звание подполковника. Здесь стоит отметить, что 1919 год — это только начало деятельности духовной опеки среди военных, поэтому, к сожалению, о деятельности отца Виктора сохранилось очень мало сведений. Его имя лишь несколько раз встречается в актах, которые относятся к организации православного войскового душепастырства. Например, протопресвитер Василий Мартыш[94], верховный священник православного исповедания в Войске Польском, в своём отчёте за 1919 год отмечает, что в городе Львове организовано душепастырство, а во главе его стоит священник Виктор Козловский[95]. Кроме этого, имеются реестры войсковых капелланов, данные о назначении и увольнении из военных рядов.

В качестве капеллана войска польского священник Виктор Козловский трудился 4 года. 12 августа 1923 года он был уволен на пенсию в звании полковника[96]. Через четыре дня, 16 августа того же года, отец Виктор получил указ на должность настоятеля Покровской церкви города Гродно[97].

15 сентября 1924 года протоиерей Виктор Козловский становится членом Гродненской Духовной Консистории, а также членом правления Софийского братства[98].

В должности настоятеля Покровской церкви отец Виктор Козловский пробыл чуть больше двух лет. За его период настоятельства произошли два важных события, которые имеют большое значение в истории нашего собора.

Первое событие связано с попыткой ввести в богослужение Православной Церкви григорианский календарь. Здесь стоит отметить, что после подписания весной 1921 года Рижского договора, к Польской Республике отошли обширные территории, находившиеся к востоку от линии Керзона[99], с преобладанием непольского населения — Западная Украина (западная часть Волынской губернии), Западная Беларусь (Гродненская губерния) и часть территорий других губерний

Российской империи. В связи с этим, церковная и светская жизнь на Гродненских землях протекала в атмосфере жёсткого давления и влияния польских властей. Существенным элементом политики польских властей в отношении православной церкви было решение вопроса об её национальном характере. Первые попытки реформирования церкви в сторону полонизации были предприняты в начале 1920-х годов. В это время началось введение польского языка в преподавание религии и проповеди. Второй попыткой реформирования церкви стало стремление ввести в православное богослужение григорианский календарь. 12 апреля 1924 года Архиерейский Собор Польской Церкви принял решение о введении в богослужение нового, т.е. григорианского стиля, что было, очевидно, связано с тогдашней ситуацией в стране. С одной стороны, это был ответ на требования польских властей, а с другой — попытка нормализации ситуации. Подтверждением решения являлось распоряжение министра религиозных исповеданий и народного просвещения от 30 мая 1924 года касательно «замены календаря в Польской Православной Церкви»: «Согласно постановлению Св. Архиерейского Собора Польской Автокефальной Православной Церкви от 12 апреля 1924 года, объявляю введение нового стиля православного календаря в Польше и рекомендую ввести новый счет времени начиная с 22 июня 1924 г.»[100]. Исполнителями на местах решения Собора Польской Церкви и рекомендации министра религиозных исповеданий и народного просвещения стали, прежде всего, епископы и настоятели храмов. Поэтому, находясь под колоссальным давлением со стороны польских властей, священник Виктор Козловский, как настоятель Покровского храма, пытался ввести в богослужение григорианский стиль, но эти усилия не увенчались успехом, т.к. прихожане не приняли это нововведение.

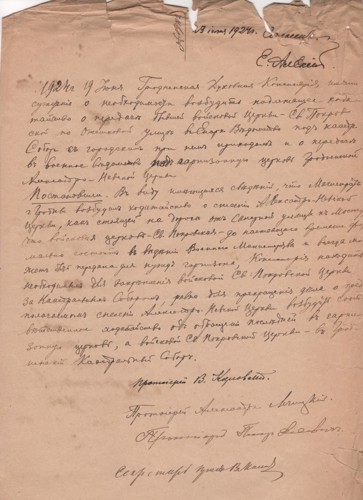

Второе событие, в котором принял участие отец Виктор Козловский, связано с историей наделения Покровской церкви статусом Гродненского кафедрального собора. В архиве Гродненской епархии сохранился документ, в котором говорится следующее: «19 июня 1924 года Гродненская Духовная Консистория имели суждение о необходимости возбудить надлежащее ходатайство о передачи бывшей войсковой церкви — Св. Покровской по Ожешковой улице в Епарх. Ведомство под кафедральный Собор с городским при нём приходе и о передаче в военное ведомство гарнизонной церкви Гродненской Александро-Невской церкви…». Здесь необходимо пояснить, что изначально Гродненская церковь Покрова Пресвятой Богородицы задумывалась как гарнизонная церковь. Здесь окормлялись военнослужащие 101-го Пермского и 103-го Петрозаводского полков и других более мелких формирований, которые не имели домовых церквей. Юридически в статусе гарнизонного храма Покровская церковь оставалась вплоть до описываемых событий, хотя зачастую в разговорах и переписке её называли собором и даже кафедральным собором. Церковь в честь святого блг. князя Александра Невского, которая располагалась на Дворцовой площади города Гродно (ныне площадь Антония Тизенгауза), наоборот, с 1900 года представляла собой самостоятельный приход, но до этого момента она находилась в ведении 26-й пехотной дивизии. В связи с этим, члены Гродненской Духовной Консистории принимают вполне правильное и логическое решение: «…В виду имеющихся сведений, что Магистрат города Гродно возбудил ходатайство о снесении Александро-Невской Церкви, как стоящей на дороге от Сапёрной улицы к мосту, что войсковая церковь — Св. Покровская — до настоящего времени формально состоит в ведении Военного Министерства и всегда может быть передана для нужд гарнизона, Консистория находит необходимым для закрепления войсковой церкви Св. Покровской церкви за кафедральным собором, равно для прекращения дела о предполагаемом снесении Александро-Невской церкви возбудить соответственное ходатайство об обращении последней в гарнизонную церковь, а войсковую Св. Покровской церкви — в Гродненский кафедральный собор». Под постановлением стоят подписи протоиереев Виктора Козловского, Александра Лечицкого, Петра Дедевича и секретаря протоиерея Василия Моисеева. 23 июня того же года управляющий Гродненско- Новогрудской епархией епископ Алексей (Громадский) на предложение членов

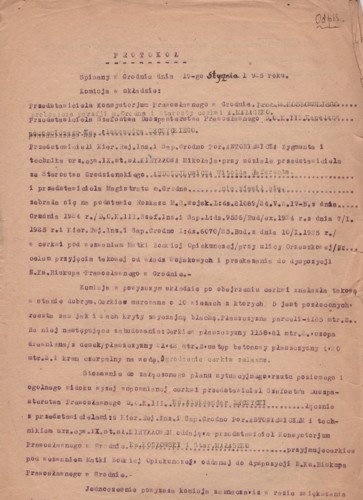

Гродненской Духовной Консистории собственноручно написал: «Согласен». Ответом на предложение Духовной Консистории стало решение смешанной комиссии Гродненского Магистрата от 19 января 1925 года. В состав комиссии вошли представители Гродненской Духовной Консистории в лице протоиерея Виктора Козловского и старосты Покровской церкви А. Малашко, представитель Управления Православного Душепастырства 3-го Округа Корпуса (D.O.K.III) протоиерей Александр Лечицкий, начальника районного управления инженерии и сапёров города Гродно представлял поручик Зигмунд Антоневич (Zygmunt Antoniewicz), гражданский техник IX разряда Кириллов Николай (Kiryłłow Mikołaj), Гродненское староство представлял Витольд Анжэйкович (Witold Andrzejkowicz). Комиссия после осмотра Покровской церкви нашла её в хорошем состоянии. Площадь участка составила 4165 кв. м.. На участке находились следующие постройки: церковь площадью 1138.81 кв. м., сарай деревянный из досок площадью 21.42 кв. м., 2 бетонных туалета общей площадью 1.20 кв. м. и водоразборный кран. Ограждение церкви железное. В окончательном протоколе было написано, что «…согласно приложенному ситуационному плану и общим видам вышеупомянутой церкви (Покровской гарнизонной церкви — прот. В.П.) представитель Управления Православного Душепастырства 3-го Округа Корпуса (D.O.K.III) протоиерей Александр Лечицкий совместно с представителями начальника Районного Управления Инженерии и Сапёров города Гродно поручиком Зигмунд Антоневичем и гражданским техником Кирилловым передают, а представитель Православной Консистории в городе Гродно, протоиерей Козловский и староста Малашко принимают церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, пере данную в распоряжение Его Преосвященства православного епископа города Гродно». Одновременно с этим комиссия отметила, что «…в случае увеличения численности военнослужащих православного вероисповедания гарнизона г. Гродно, для которого количества, гарнизонная церковь, находящаяся на Театральной площади в Гродно, окажется слишком мала, либо в случае её ремонта, военнослужащие православного вероисповедания этого же гарнизона могут пользоваться церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы». Таким образом, 19 января 1925 года можно считать днём, когда Покровская гарнизонная церковь приобрела статус кафедрального собора города Гродно. И в этом важном деле немаловажная заслуга принадлежит священнику Виктору Козловскому.

19 апреля 1925 года протоиерей Виктор Козловский был награждён правом ношения митры — высшей церковной награды для женатого духовенства[101].

После последней награды отец Виктор прожил чуть больше семи месяцев и умер 2 декабря 1925 года[102]. Причиной столь скорой смерти стал сердечный приступ. В метрической книге на этот день мы находим следующую запись: «2 декабря 1925 года умер, а 4 декабря того же года погребён настоятель кафедрального собора в Гродно военный протопресвитер, полковник Виктор сын Петра Козловский в возрасте 59 лет…»[103]. Отпевание, которое возглавил епископ Гродненский и Новогрудский Алексей (Громадский), состоялось в Гродненском кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Могила протоиерея Виктора Козловского находится на Гродненском православном кладбище, недалеко от входа в храм преп. Марфы Каппадокийской.

Семья:

жена — Любовь Александровна, урождённая Потто, 22 августа 1871 года рождения. К сожалению, сведений о её жизни удалось найти мало. Известно лишь, что 3 марта 1927 года ей была выдана помощь в размере 300 злотых[104]. 5 марта 1927 года матушка Александра обращается в Министерство Религиозных Конфессий (Ministerstwo Wyznań Religijnych) в городе Варшаве с новой просьбой о финансовой помощи, при этом она прилагает к своему прошению свидетельство врача, который констатирует у неё рак лёгких[105]. О дальнейшей её судьбе ничего не известно.

дети — с большой долей вероятности детей в семье Козловских не было. Подтверждение этому служит тот факт, что в клировой ведомости Белгорайской церкви за 1914 год нет никаких сведений о детях священника Виктора Козловского.

ОБРАЗОВАНИЕ

Холмская духовная семинария (1889 год)

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ПУБЛИКАЦИИ

«Освящение икон, колоколов и колокольни в память 17 октября 1888 г.»[106]

«Признательность воинских чинов приходскому священнику»[107]

НАГРАДЫ

преподано архипастырское благословение «со внесением в послужной список» (15 февраль 1897 год)

право ношения набедренника (3 марта 1900 год)

право ношения бархатной фиолетовой скуфьи (10 марта 1904 год)

право ношения камилавки (6 мая 1911 год)

возведён в сан протоиерея (30 сентября - 1 октября 1914 год)

Орден Св. Анны 2-й степени с мечами (6 декабря 1914 год)

право ношения митры (19 апреля 1925 года)

автор статьи — протоиерей Владимир Петручик, клирик кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Гродно

* Статья может обновляться по мере нахождения новых исторических и документальных данных

Список использованной литературы:

Archiwum Akt Nowych (AAN). – Zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Syg. 1014. – S. 283.

Archiwum Akt Nowych (AAN). – Zespół: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Syg. 1014. – S. 221.

Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 88.

CAW, sygn.: I.300.20.1, Sprawozdanie ks. B. Martysza z działalności duszpasterstwa wyznania prawosławnego z 16 lipca 1921 r., k. 198–199.

Grzybowski Jerzy. W służbie Rzeczypospolitej. – Warszawa. 2016. – S. 568.

Kumor B. Historia Kościoła, – t. VII, – Lublin. 2002. – S. 523.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1924 r. // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, – R. 7. – 1924. № 10 (15 VI). – S. 161.

Sosna, G. Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła Prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej / G. Sosna, A. Troc-Sosna. - Warszawa-Bielsk Podlaski, 2017. - S. 1002.

Гродненский Свято-Покровский кафедральный собор, гор. Гродно гродненской губернии. Метрическая книга о умерших за 1918 -1938 гг. // Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. – Ф. 1718. – О. 1. – Д. 10. – С. 389.

Багдасаров Р. Холмские бурсаки: труды и дни // Наука и религия. – М.: издательство «Знание». – 2016. – № 7. – С. 38-41.

Витошинский Е.М. Краткий обзор истории Холмской Духовной Семинарии // Богословский вестник. – Сергиев Посад: Московская духовная академия. – 1911. – Т. 1. – № 2. – С. 387– 402.

Дмитріюк Василь, доктор. Дорогами війни і миру: спомини з додатком матеріялів до історії сім'ї / Василь Дмитріюк. – Київ: Смолоскип , 2012. – С. 160.

Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. – Париж. 1947. – С. 679.

Кончина протоиерея В. Козловского // Воскресное чтение. – 1925. – № 52. – С. 828.

Список церквей, приходов и священнослужителей Холмско-Варшавской епархии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1877. – № 8 (отдел I). – С. 7-9.

Освящение церквей // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1879. – № 4 (отдел I). – С. 58-59.

Разрядный список воспитанников Холмской духовной Семинарии в 1884/5 учебном году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1885. – № 13 (отдел I). – С. 175.

Разрядный список воспитанников Холмской духовной семинарии, составленный по окончании годовых испытаний в 1888/9 учеб. году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1889. – № 14 (отдел I). – С. 254-255.

Виктор Козловский. Освящение икон, колоколов и колокольни в память 17 октября 1888 г. // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 4 (отдел II). – С. 56-58.

Свято-Николаевская церковь в г. Лукове в 10-тилетний период её существования // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 10 (отдел II). – С. 161-164.

Хрусцевич, Г.К. Хомская духовная семинария (1760—1890) // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 24 (отдел II). – С. 431-434.

Виктор Козловский. Признательность воинских чинов приходскому священнику // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1891. – № 3 (отдел II). – С. 38.

Хлебцевич, В.А. Проезд Его Высокопреосвященства через город Луков, Седлецкой губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1891. – № 12 (отдел II). – С. 181-182.

Евф. Привродский. Историко-статистическое описание церквей и приходов Белгорайского благочиния, Холмско-Варшавской Епархии. Г. Белгорай // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 2 (отдел I I). – С. 25-27.

Назначения и перемещения священников // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 4 (отдел I). – С. 55.

Церковно-приходские братства при церквах Белгорайского благочиннического округа // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 4 (отдел I). – С. 59.

Перемещения священнослужителей и назначения на места // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1893. – № 13 (отдел I). – С. 210.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1894. – № 7 (отдел I). – С. 113-115.

Определения Святейшего Синода // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 8 (отдел I). – С. 145.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 8 (отдел I). – С. 145-147.

Определения Святейшего Синода // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 20 (отдел I). – С. 318.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 20 (отдел I). – С. 319-320.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1896. – № 13 (отдел I). – С. 233-235.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1897. – № 4 (отдел I). – С. 62-64.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1899. – № 39 (отдел I). – С. 485.

Обозрение Преосвященным Германом, Епископом Люблинским, Викарием Холмско-Варшавской епархии, самостоятельных и приписных церквей Томашовского уезда Люблинской губернии в 1899 году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 3 (отдел II). – С. 25-27.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 15 (отдел I). – С. 173-174.

Пожертвования // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 21 (отдел I). – С. 254-255.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1902. – № 46 (отдел I). – С. 549.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1902. – № 47 (отдел I). – С. 561.

Награды // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 12 (отдел I). – С. 149.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 12 (отдел I). – С. 149.

Глинский, Николай, прот. Архипастырское посещение церквей и приходов Белгорайского и Томашовского уезда, Люблинской губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 23 (отдел I I). – С. 277-279.

Глинский, Николай, прот. Архипастырское посещение церквей и приходов Белгорайского и Томашовского уезда, Люблинской губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 24 (отдел I I). – С. 290-292.

От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 4/5 (отдел I). – С. 49-50.

От Епархиального училищного Совета // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 13 (отдел I). – С. 158.

От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 13 (отдел I). – С. 158.

От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 21 (отдел I). – С. 245.

Высочайшие повеления // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 34 (отдел I). – С. 401.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 35 (отдел I). – С. 413.

Епархиальные известия и распоряжения // Холмская церковная жизнь. – 1910. – № 22 (часть официальная). – С. 865-866.

Епархиальные известия и распоряжения // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 2 (часть официальная). – С. 33-34.

Высочайшие награды // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 11 (часть официальная). – С. 322-323.

Известия // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 13 (часть неофициальная). – С. 418-420.

По опустошенной Холмщине // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 21 (часть неофициальная). – С. 798-802.

Епархиальные распоряжения и известия // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 22 (часть официальная). – С. 820.

Епархиальная хроника // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 23 (часть неофициальный). – С. 894-896.

Высочайшие награды // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 24 (часть официальная). – С. 897.

12 дней по разоренным местностям Холмской губернии // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 24 (часть неофициальная). – С. 907-920.

Епархиальные известия и распоряжения. Адреса лиц епархиальной администрации и епархиальных учреждений // Холмская церковная жизнь. – 1915. – № 13 (часть официальная). – С. 6-14.

Новак В.Н. Отчеты благочинных как источник по региональной истории России на рубеже XIX-XX вв. // Московские епархиальные ведомости. – 2021. – № 3. – С. 66-71.

Памятная книжка Люблинской губернии на 1912 год. – Люблин. – 1912. – С. 392.

Холмская духовная семинария [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Холмская_духовная_семинария. Дата доступа: 19.08.2025.

Выпускники Холмской духовной семинарии 1876-1910, 1912, 1913 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/duhovenstvo/pravoslavie/spiski-vypusknikov-duhovnyh-uchebnyh-zavedenij/duhovnyh-seminarij/vypuskniki-holmskoj-duhovnoj-seminarii-1876-1910-1912-1913-gg.html. Дата доступа: 20.08.2025.

Амвросий (Гудко) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Амвросий_(Гудко). Дата доступа: 20.08.2025.

Церковь Святого Николая, Томашув-Любельский [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a0ae5666-68a77781-1f586277-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Nicholas,_Tomaszów_Lubelski. Дата доступа: 21.08.2025.

Белгорайский уезд [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белгорайский_уезд#:~:text=Белгорайский%20уезд%20—%20административная%20единица,Административный%20центр%20—%20город%20Белгорай. Дата доступа: 01.09.2025.

Брест [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брест. Дата доступа: 18.09.2025.

[1] Кончина протоиерея В. Козловского // Воскресное чтение. – 1925. – № 52. – С. 828.

[2] Sosna, G. Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła Prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej / G. Sosna, A. Troc-Sosna. – Warszawa-Bielsk Podlaski, 2017. – С. 448-449.

[3] Grzybowski, Jerzy. W służbie Rzeczypospolitej. – Warszawa. 2016. – S. 494.

[4] Sosna, G. Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła Prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej / G. Sosna, A. Troc-Sosna. – Warszawa-Bielsk Podlaski, 2017. – С. 448-449.

[5] Там же. – С. 449.

[6] Разрядный список воспитанников Холмской духовной Семинарии в 1884/5 учебном году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1885. – № 13 (отдел I). – С. 175.

[7] Витошинский, Е.М. Краткий обзор истории Холмской Духовной Семинарии // Богословский вестник. – Сергиев Посад: Московская духовная академия. – 1911. – Т. 1. – № 2. – С. 402.

[8] Хрусцевич, Г.К. Хомская духовная семинария (1760—1890) // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 243 (отдел II). – С. 432.

[9] Багдасаров, Р. Холмские бурсаки: труды и дни // Наука и религия. – М.: издательство «Знание». – 2016. – № 7. – С. 38-39.

[10] Холмская духовная семинария [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Холмская_духовная_семинария. Дата доступа: 19.08.2025.

[11] Разрядный список воспитанников Холмской духовной семинарии, составленный по окончании годовых испытаний в 1888/9 учеб. году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1889. – № 14 (отдел I). – С. 255.

[12] Выпускники Холмской духовной семинарии 1876-1910, 1912, 1913 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/duhovenstvo/pravoslavie/spiski-vypusknikov-duhovnyh-uchebnyh-zavedenij/duhovnyh-seminarij/vypuskniki-holmskoj-duhovnoj-seminarii-1876-1910-1912-1913-gg.html. Дата доступа: 20.08.2025.

[13] Амвросий (Гудко) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Амвросий_(Гудко). Дата доступа: 20.08.2025.

[14] Выпускники Холмской духовной семинарии 1876-1910, 1912, 1913 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/duhovenstvo/pravoslavie/spiski-vypusknikov-duhovnyh-uchebnyh-zavedenij/duhovnyh-seminarij/vypuskniki-holmskoj-duhovnoj-seminarii-1876-1910-1912-1913-gg.html. Дата доступа: 20.08.2025.

[15] Выпускники Холмской духовной семинарии 1876-1910, 1912, 1913 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/duhovenstvo/pravoslavie/spiski-vypusknikov-duhovnyh-uchebnyh-zavedenij/duhovnyh-seminarij/vypuskniki-holmskoj-duhovnoj-seminarii-1876-1910-1912-1913-gg.html. Дата доступа: 20.08.2025.

[16] Grzybowski, Jerzy. W służbie Rzeczypospolitej. – Warszawa. 2016. – S. 494.

[17] Sosna, G. Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła Prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej / G. Sosna, A. Troc-Sosna. – Warszawa-Bielsk Podlaski, 2017. – С. 449.

[18] Виктор Козловский. Освящение икон, колоколов и колокольни в память 17 октября 1888 г. // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 4 (отдел II). – С. 56-58.

[19] Свято-Николаевская церковь в г. Лукове в 10-тилетний период её существования // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 10 (отдел II). – С. 161.

[20] Там же. – С. 161.

[21] Там же. – С. 161.

[22] Там же.. – С. 164.

[23] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[24] Экзамен в Луковской церковно-приходской школе // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 13 (отдел II). – С. 224.

[25] Хлебцевич, В.А. Проезд Его Высокопреосвященства через город Луков, Седлецкой губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1891. – № 12 (отдел II). – С. 181-182.

[26] Там же.. – С. 182.

[27] Назначения и перемещения священников // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 4 (отдел I). – С. 55.

[28] До 1875 года был униатским храмом. В 1918 году перешёл в собственность Католической церкви. В настоящее время принадлежит ордену барнардинцев и носит название костёл святого Станислава Костка.

[29] Archiwum Akt Nowych (AAN). – Zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Syg. 1014. – S. 221.

[30] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 8.

[31] Там же. – S. 7.

[32] Перемещения священнослужителей и назначения на места // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1893. – № 13 (отдел I). – С. 210.

[33] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[34] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1894. – № 7 (отдел I). – С. 115.

[35] Церковь Святого Николая, Томашув-Любельский [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a0ae5666-68a77781-1f586277-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Nicholas,_Tomaszów_Lubelski. Дата доступа: 21.08.2025.

[36] Определения Святейшего Синода // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 8 (отдел I). – С. 145.

[37] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 8 (отдел I). – С. 146.

[38] Определения Святейшего Синода // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 20 (отдел I). – С. 318.

[39] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1895. – № 20 (отдел I). – С. 319.

[40] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1896. – № 13 (отдел I). – С. 234.

[41] Обозрение Преосвященным Германом, Епископом Люблинским, Викарием Холмско-Варшавской епархии, самостоятельных и приписных церквей Томашовского уезда Люблинской губернии в 1899 году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 3 (отдел II). – С. 27.

[42] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[43] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1897. – № 4 (отдел I). – С. 63.

[44] Обозрение Преосвященным Германом, Епископом Люблинским, Викарием Холмско-Варшавской епархии, самостоятельных и приписных церквей Томашовского уезда Люблинской губернии в 1899 году // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 3 (отдел II). – С. 26.

[45] Там же. – С. 27.

[46] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1899. – № 39 (отдел I). – С. 485.

[47] Освящение церквей // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1879. – № 4 (отдел I). – С. 58.

[48] Евф. Привродский. Историко-статистическое описание церквей и приходов Белгорайского благочиния, Холмско-Варшавской Епархии. Г. Белгорай // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 2 (отдел I I). – С. 26.

[49] Церковно-приходские братства при церквах Белгорайского благочиннического округа // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1892. – № 4 (отдел I). – С. 59.

[50] Белгорайский уезд [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белгорайский_уезд#:~:text=Белгорайский%20уезд%20—%20административная%20единица,Административный%20центр%20—%20город%20Белгорай. Дата доступа: 01.09.2025.

[51] Глинский, Николай, прот. Архипастырское посещение церквей и приходов Белгорайского и Томашовского уезда, Люблинской губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 24 (отдел I I). – С. 290.

[52] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[53] Памятная книжка Люблинской губернии на 1912 год. – Люблин. – 1912. – С. 144.

[54] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[55] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1900. – № 15 (отдел I). – С. 174.

[56] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1902. – № 46 (отдел I). – С. 549.

[57] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1902. – № 47 (отдел I). – С. 561.

[58] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 12 (отдел I). – С. 149.

[59] Новак В.Н. Отчеты благочинных как источник по региональной истории России на рубеже XIX-XX вв. // Московские епархиальные ведомости. – 2021. – № 3. – С. 66-71.

[60] Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół: Konsystorz Prawosławny w Chełmie. Syg. 169. – S. 7.

[61] Награды // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 12 (отдел I). – С. 149.

[62] Глинский, Николай, прот. Архипастырское посещение церквей и приходов Белгорайского и Томашовского уезда, Люблинской губернии // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1904. – № 23 (отдел I I). – С. 279.

[63] Там же. – С. 290.

[64] Там же. – С. 290.

[65] Там же. – С. 290.

[66] Епархиальные известия и распоряжения // Холмская церковная жизнь. – 1910. – № 22 (часть официальная). – С. 865.

[67] От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 4/5 (отдел I). – С. 50.

[68] От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 13 (отдел I). – С. 158.

[69] От Холмско-Варшавской Духовной Консистории // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 21 (отдел I). – С. 245.

[70] От Епархиального училищного Совета // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 13 (отдел I). – С. 158.

[71] Высочайшие повеления // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 34 (отдел I). – С. 401.

[72] Епархиальные распоряжения и известия // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1905. – № 35 (отдел I). – С. 413.

[73] Kumor B. Historia Kościoła, – t. VII, – Lublin. 2002. – S. 444.

[74] Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. – Париж. 1947. – С. 95-96.

[75] Епархиальные известия и распоряжения // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 2 (часть официальная). – С. 34.

[76] Высочайшие награды // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 11 (часть официальная). – С. 322.

[77] Известия // Холмская церковная жизнь. – 1911. – № 13 (часть неофициальная). – С. 419.

[78] 12 дней по разоренным местностям Холмской губернии // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 24 (часть неофициальная). – С. 911.

[79] По опустошенной Холмщине // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 21 (часть неофициальная). – С. 802.

[80] Епархиальные распоряжения и известия // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 22 (часть официальная). – С. 820.

[81] Епархиальная хроника // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 23 (часть неофициальная). – С. 895.

[82] Высочайшие награды // Холмская церковная жизнь. – 1914. – № 24 (часть официальная). – С. 897.

[83] Епархиальные известия и распоряжения. Адреса лиц епархиальной администрации и епархиальных учреждений // Холмская церковная жизнь. – 1915. – № 13 (часть официальная). – С. 8.

[84] Брест [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брест. Дата доступа: 18.09.2025.

[85] Дмитріюк Василь, доктор. Дорогами війни і миру: спомини з додатком матеріялів до історії сім'ї / Василь Дмитріюк. – Київ: Смолоскип , 2012. – С. 56.

[86] Там же. – С. 56-57.

[87] Кончина протоиерея В. Козловского // Воскресное чтение. – 1925. – № 52. – С. 828.

[88] Дмитріюк Василь, доктор. Дорогами війни і миру: спомини з додатком матеріялів до історії сім'ї / Василь Дмитріюк. – Київ: Смолоскип , 2012. – С. 60.

[89] Дмитриюк Василий Романович (1 января 1890 – ) – украинский общественный деятель, врач в Бресте-над-Бугом в межвоенные годы, депутат польского Сейма, активист «Просвиты». Окончил Варшавский университет в 1915. В 1919 году был ординатором хирургического отделения Брестской больницы для беженцев и военнопленных украинского Красного Креста. В период ВОВ некоторое время содержался немцами в Брестской тюрьме (1943), затем в Маутхаузене (1944). Жена: Александра Криницкая. После Второй мировой войны жил в эмиграции в США.

[90] Александра Дмитриюк (в девичестве Криницкая) имела активную общественную и национальную позицию: была членом «Просвиты», организатором кооперативного движения, основательницей брестского отдела Союза украинок. Александра была также православной активисткой, выступала за введение украинского языка в богослужениях. Её братья, Василий и Владимир Криницкие, были известными брестскими адвокатами и также активистами «Просвиты».

[91] Дмитріюк Василь, доктор. Дорогами війни і миру: спомини з додатком матеріялів до історії сім'ї / Василь Дмитріюк. – Київ: Смолоскип , 2012. – С. 65-66.

[92] Grzybowski, Jerzy. W służbie Rzeczypospolitej. – Warszawa. 2016. – S. 494.

[93] Там же. – S. 494.

[94] 20 марта 2003 года протопресвитер Василий Мартыш был прославлен Польской Церковью в числе мучеников Холмских и Подляшских

[95] CAW, sygn.: I.300.20.1, Sprawozdanie ks. B. Martysza z działalności duszpasterstwa wyznania prawosławnego z 16 lipca 1921 r., k. 198–199.

[96] Grzybowski, Jerzy. W służbie Rzeczypospolitej. – Warszawa. 2016. – S. 494.

[97] Sosna, G. Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła Prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej / G. Sosna, A. Troc-Sosna. – Warszawa-Bielsk Podlaski, 2017. – С. 449.

[98] Там же. – С. 449.

[99] Линия Керзона (англ. Curzon Line, пол. Linia Curzona, бел. Лінія Керзана, укр. Лінія Керзона) — демаркационная линия между Польшей и РСФСР, предложенная министром иностранных дел Великобритании лордом Джорджем Керзоном в 1920 году. Проходила от Литвы на севере до Чехословакии на юге через Гродно, Ялувку, Немиров, Брест-Литовск, Дорогуск, Устилуг, восточнее Грубешува, через Крылов, по Бугу и далее на юго-запад практически прямой линией (западнее Равы-Русской и Немирова, восточнее Перемышля) до Карпат (перевал Русское седло).

[100] Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1924 r. // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, – R. 7. – 1924. № 10 (15 VI). – S. 161.

[101] Кончина протоиерея В. Козловского // Воскресное чтение. – 1925. – № 52. – С. 828.

[102] Гродненский Свято-Покровский кафедральный собор, гор. Гродно гродненской губернии. Метрическая книга о умерших за 1918 -1938 гг. // Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. – Ф. 1718. – О. 1. – Д. 10. – С. 364.

[103] Там же. – С. 364.

[104] Archiwum Akt Nowych (AAN). – Zespół: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Syg. 1014. – S. 221.

[105] Там же. – S. 223.

[106] Виктор Козловский. Освящение икон, колоколов и колокольни в память 17 октября 1888 г. // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1890. – № 4 (отдел II). – С. 56-58.

[107] Виктор Козловский. Признательность воинских чинов приходскому священнику // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1891. – № 3 (отдел II). – С. 38.