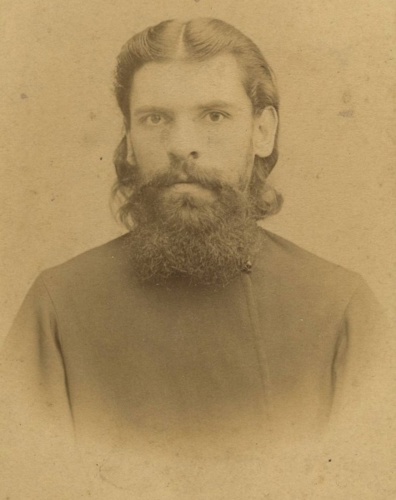

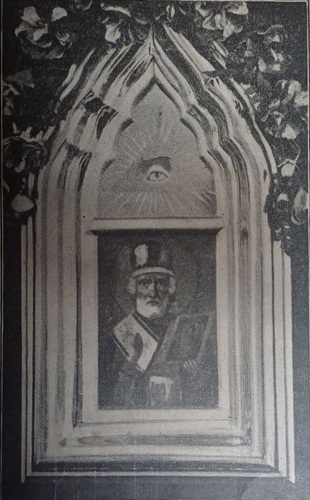

Протоиерей Михаил Иванович Радугин

Третья статья протоиерея Владимира Петручика вышла в рамках цикла материалов, посвященных 120-летию со дня освящения кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы, которое будет отмечаться в 2027 году.

Протоиерей Михаил Иванович Радугин, благочинный 26-й пехотной дивизии (1 августа 1908 — 16 января 1918), главный священник Покровской гарнизонной церкви города Гродно (25 августа 1908 — 15 августа 1915).

Михаил Иванович Радугин родился 1 ноября 1861 года[1] в селе Середниково Егорьевского уезда Рязанской губернии (в настоящее время село Середниково Шатурского муниципального района Московской области) в семье дьячка Ивана Кузьмина Радугина, дьяконского сына, и Евдокии Павловой[2]. Известно, что у Михаила был родной брат Андрей, который в будущем будет трудиться псаломщиком в церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Радовицы Егорьевского уезда Рязанской губернии[3] (в настоящее время село Радовицы Рязановского городского поселения Егорьевского района Московской области). О других членах семьи Радугиных сведений найти не удалось.

В приходской церкви свт. Николая Чудотворца младенцем он был крещён в честь Архистратига Божьего Михаила. Деревянная церковь свт. Николая Чудотворца не сохранилась до наших дней. В 1882 году на её месте была построена новая каменная церковь с приделами в правой стороне – Спасителя, исцеляющего расслабленного, в левой стороне – во имя Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»[4].

В 1863 году главе семейства Радугиных, дьячку Ивану Кузьмину, было предложено место псаломщика в храме Святой Живоначальной Троицы села Александрово Рязанского уезда Рязанской губернии (в настоящее время село Александрово Рязанского района Рязанской области)[5]. Это было небольшое владельческое село, к 1860 году численностью в 11 дворов, в которых проживало 57 мужчин и 63 женщины[6]. Приходская церковь была построена в 1816 году и имела два придела: во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» и свт. Алексия, митрополита Московского[7] (к настоящему времени церковь не сохранилась). В этом селе прошло всё детство маленького Михаила.

Село Александрово входило в Рязанский училищный округ[8], поэтому в 1867 году Михаил Радугин был зачислен в приготовительный класс 1-го Рязанского духовного училища[9]. Приготовительные классы при духовных училищах устраивались с целью подготовки детей духовного сословия к дальнейшему поступлению в духовные училища. Связано это было с тем, что зачастую дети священников поступали в духовные училища без достаточной домашней подготовки и элементарных сведений в предметах, преподаваемых в училищах, что вызывало трудности в постижении наук и приводило к низкой успеваемости. Из-за слабых результатов по учёбе многие учащиеся исключались из списков воспитанников учебного заведения ещё на этапе учёбы в низших отделениях духовного училища.

В 1868 году, по причине слабой посещаемости занятий и неявки на выпускной экзамен, Михаил Радугин был оставлен в том же классе ещё на один год[10].

В 1873 году Михаил Радугин был зачислен в первый класс Рязанского духовного училища[11]. Духовные училища предназначались для получения начального духовного образования детей православного духовенства и подготовки их к поступлению в духовные семинарии. В каждом училище полагалось четыре одногодичных класса. Основой образовательного процесса духовного училища являлось глубокое изучение Священного Писания, древних классических языков и арифметики[12]. В 1877 году Михаил Радугин окончил полный курс обучения в Рязанском духовном училище по второму разряду[13].

В этом же году, после успешной сдачи вступительных экзаменов, Михаил Радугин был зачислен в первый класс Рязанской духовной семинарии[14] (в настоящее время в здании бывшей духовной семинарии располагается Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова). Обучение в стенах духовной школы юного Михаила проходило в период ректорства протоиерея Василия Гаретовского. Это был очень деятельный священнослужитель, знавший с малолетства по собственному тяжёлому и жизненному опыту жалкий быт сельского бедного духовенства. В зрелых годах, потеряв всех своих детей, отец Василий отличался особой сострадательностью к горю окружающих, поэтому бедные семинаристы были предметом особых его попечений. Он учредил при семинарии попечительство о бедных воспитанниках и ссудную кассу для семинаристов, а также достиг увеличения числа казённокоштных воспитанников (воспитанники, которых обучали и содержали за государственный счет (за счет казны)). Его трудами и заботами было заново отстроено здание семинарии и обновлена семинарская церковь[15]. Находясь на высокой должности ректора духовной школы, он «всегда равный среди сослуживцев, старался осуществить идеал благоустроенного семейства, главой и отцом которого был сам, с радостью и предупредительностью старался помогать каждому своим разумным и практически полезным советом»[16]. Как мы видим, отец Василий Гаретовский был достойным примером для подражания и не мог не повлиять на становление добрых душевных качеств у своих воспитанников. Обучались в духовной семинарии в основном дети священнослужителей, которым преподавали как точные, так и гуманитарные науки, в том числе философию, основы архитектуры и музыки. После четырёхлетнего обучения в Рязанском духовном училище и шестилетнего обучения в Рязанской духовной семинарии выпускники, получив среднее образование, обладали достаточными знаниями для священнослужителей.

В октябре 1881 года распоряжением Высокопреосвященного Палладия (Раева), архиепископа Рязанского и Зарайского, Михаил Радугин, по собственному прошению и просьбе прихожан и настоятеля храма, был назначен на причетническое место Воскресенской церкви села Купли (Ям) Егорьевского уезда Рязанской губернии (в настоящее время село Куплия́м в Егорьевском районе Московской области)[17]. Назначение на причетнические места студентов, ещё не окончивших учёбу, было обычной практикой того времени. Это было обусловлено острой нехваткой опытных чтецов и пономарей на приходах. Для самого же Михаила такое назначение имело свои положительные стороны. Во-первых, служение на приходе во время учебного процесса давало возможность применить семинарские знания на практике и приобрести опыт приходской жизни. Во-вторых, это приносило дополнительный доход в семью. И последнее было очень актуальным для семейства Радугиных, т.к. в 1883 году решением Преосвященного Феоктиста (Попова), епископа Рязанского и Зарайского, дьячок Иван Кузьмин Радугин, отец юного Михаила, оставил послушание псаломщика и был уволен за штат[18]. Теперь содержание семьи во многом возлагалось на студенческие плечи Михаила Радугина.

30 января 1883 года решением Преосвященного Феоктиста (Попова), епископа Рязанского и Зарайского, и на основании определения Святейшего Синода от 8 апреля/5 мая 1869 года Михаил Иванович Радугин был посвящён в стихарь с возложением на него обязанности публичной проповеди в храме Слова Божьего, о чём и было выдано ему свидетельство из Рязанского Семинарского правления от 2 июня 1883 года за №463[19].

В 1883 году Михаил Радугин окончил полный курс обучения в стенах Рязанской духовной семинарии по 2-му разряду[20].

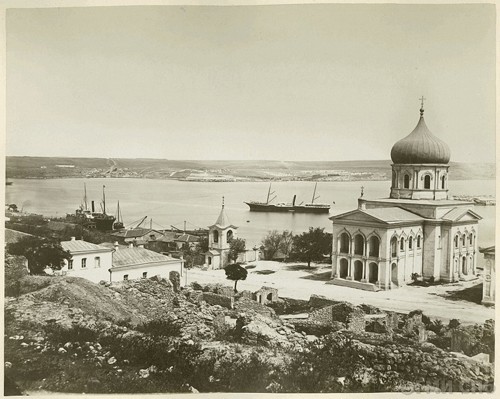

4 августа того же года по распоряжению за №4138[21] главного священника армии и флота протоиерея Петра Покровского Михаил Иванович Радугин был определён штатным псаломщиком Адмиралтейского собора свт. Николая чудотворца города Севастополя[22] (в настоящий время Дом офицеров Черноморского флота Российской Федерации имени Петра Шмидта). Адмиралтейский собор свт. Николая чудотворца являлся главным военно-морским храмом города. По штату при соборе были положены: настоятель-протоиерей, два священника, дьякон и два псаломщика. Приход состоял из военно-морских чинов и их семейств, служащих и мастеровых Севастопольского порта. После того, как в 1873 году город Севастополь вышел из состава Таврической губернии и получил статус градоначальства, в городе началось бурное строительство и стремительный рост численности населения. К середине XIX века здесь жило уже 45 тыс. человек, в отличие от губернского центра Симферополя с населением в этот же период около 14 тыс. Инфраструктура Севастополя к концу XIX века насчитывала железную дорогу, освещение главных улиц, шоссе к вокзалу, водопровод и электростанцию[23]. Поэтому назначение Михаила Радугина в Адмиралтейский собор, который к этому моменту стал главной доминантой города Севастополя, стоит рассматривать как знак доверия и надежд, которые возлагались на него. Спустя полгода настоятель Адмиралтейского собора протоиерей Александр Миловидов оценил Михаила Радугина как человека «примерного поведения»[24]. Стоит подчеркнуть, что в Адмиралтейском храме города Севастополя с 1860 по 1868 годы трудился священник Дмитрий Внуков, который с 30 сентября 1907 года по 1 августа 1908 года являлся главным священником Покровской гарнизонной церкви города Гродно.

Несмотря на значительные успехи местных властей в благоустройстве Севастополя, в конце XIX века в городе так же, как и в других городах Крыма, было множество острых социальных проблем, связанных с последствиями Крымской войны, большим наплывом переселенцев, массой нищих жителей. Эти явления порождали детскую беспризорность, сиротство, безграмотность и различные правонарушения. Возникшие трудности стимулировали возникновение и развитие местного общественного благотворительного движения, которое вылилось в создание Севастопольского благотворительного общества, которое находилось под покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны. Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, обеспечение их всем необходимым к существованию, оказание медицинской помощи и участие в воспитании сирот. 27 февраля 1886 года по распоряжению за №1014 главного священника армии и флота протоиерея Петра Покровского и вследствие прошения Правления Севастопольского благотворительного общества Михаил Иванович Радугин был утверждён в должности законоучителя приютского училища без выдачи жалования[25]. Скорее всего, под «приютским училищем» стоит понимать Севастопольский приют для девочек, начавший свою деятельность в 1882 году, при котором и действовала школа[26]. Других социальных учреждений, функционировавших под эгидой Севастопольского благотворительного общества, на тот момент в городе не было[27]. Приют располагался на улице Херсонесской, дом 4 (современная улица Адмирала Октябрьского)[28]. Он был малочислен: около 20 детей в возрасте от 3 до 10 лет, которых необходимо было обучить грамоте, ремёслам и подготовить к трудовой жизни. Здесь Михаил Радугин трудился один год, но, благодаря его трудам и заботам, около 20 девочек смогли получить образование и в будущем трудоустроиться.

В 1887 году Михаил Радугин вступил в брак с дочерью настоятеля церкви Святой Живоначальной Троицы села Николаевка Бердянского уезда Таврической епархии Евгенией Виссарионовной Аболенской[29].

2 июля 1887 года по распоряжению главного священника армии и флота протоиерея Петра Покровского Михаил Иванович Радугин был определён на священническое место в 104-й пехотный Устюжский полк[30].

29 августа 1887 года епископом Таврическим и Симферопольским Мартинианом (Муратовским) Михаил Радугин был рукоположен в сан священника[31], а 24 сентября того же года он прибыл в расположение 104-го пехотного Устюжского полка[32]. Жалование отца Михаила Радугина составляло 294, столовые 99 и добавочные 207 рублей в год[33]. С этого времени начинается долгий период служения священника Михаила Радугина на Гродненской земле.

В городе Гродно священник Михаил Радугин проживал по адресу: Дворцовая площадь (в настоящее время – площадь Тызенгауза, д. №3), дом Натальи Кожевниковой, затем - Купеческая улица (в настоящее время – улица Карла Маркса), дом № 28[34], а потом на Александровской улице (в настоящее время - улица Буденого)[35].

Служение протоиерея Михаила Радугина в полковой церкви 104-го пехотного Устюжского полка

104-й пехотный Устюжский полк ведёт своё начало с 1797 года[36]. 28 января 1833 года батальоны полка были присоединены к Великолуцкому пехотному полку, который 13 августа 1863 года был переформирован в три батальона и назван Устюжским пехотным полком. 25 марта 1864 года пехотный Устюжский полк получил №104[37]. С 1869 года полк был переведён в город Гродно на постоянное квартирование, а 30 сентября 1873 года полк поступил в распоряжение вновь учреждённую в этом году 2-ю бригаду 26-й пехотной дивизии[38], благочинным которой в период с 31 декабря 1885 года по 1 августа 1908 года являлся протоиерей Дмитрий Внуков.

С первых дней своего служения священник Михаил Радугин стал ходатайствовать об устроении и организации постоянного полкового храма. Его ходатайство было удовлетворено только к 1895 году[39]. С этого времени собственными усилиями полка началось обустройство помещения для постоянного храма. К 1896 году основные работы были закончены, и церковь приобрела надлежащий вид. Так, например, трудами полковых мастеров-живописцев Николая Калинина и старшего плотника Николая Чернышёва, резчика рядового Петра Шеснеля и столяров Ивана Соколова, Александра Беляева, Ивана Песенкова и Алексея Волкова, к сентябрю 1896 года было завершено изготовление орехового резного иконостаса[40]. За годы служения священника Михаила Радугина в церкви 104-го пехотного Устюжского полка на содержание храма были пожертвованы значительные суммы и необходимые богослужебные предметы. Например, от священника богадельни цесаревича Николая Александровича в городе Санкт-Петербурге отца Иоанна Морева в храм была пожертвована плащаница с золотым и серебряным шитьём и к ней гробница с 12-ю иконами страданий Спасителя[41]. Настоятель Кронштадтского Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев передал на содержание храма 100 рублей. Жена бывшего старшего врача Устюжского полка Мария Львовна Шмеман пожертвовала на полковую церковь тёмно-зелёное атласное облачение с пеленой на аналои. Старший полковой плотник Николай Львов на свои собственные сбережения обустроил в храме свечной ящик, гробницу под плащаницу и токарной работы выносной подсвечник[42]. Подобные пожертвования поступали и в 1897 году. За весь 1897 год на благоукрашение полкового храма от разных людей было пожертвовано 251 рублей 80 копеек[43]. В мае того же года, благодаря стараниям отца Михаила Радугина, на отливку колоколов для храма было пожертвовано 96 пудов меди стоимостью 540 рублей[44]. 28 ноября 1896 года состоялось торжественное освящение полковой церкви 104-го пехотного Устюжского полка. Это событие было весьма значимым для служащих полка, т.к. в период с 1856 по 1863 годы полк не имел своего храма. С 1864 года при 104-м пехотном Устюжском полку стала действовать походная церковь[45], но она не вмещала всех молящихся. Более того, в период с 1864 по 1896 годы служащие полка молились в тех храмах, которые выделяло епархиальное начальство. Например, в 1866 году, находясь на квартировании в городе Кобрине, полк пользовался церковью бывшего Кобринского духовного училища, в 1883 году, с переходом на квартирование в город Волковыск, полк молился в одном из свободных храмов города. В 1887 году, после перехода в город Гродно, полк по распоряжению Гродненской духовной консистории посещал богослужения в храме святого благоверного князя Александра Невского. С 1894 года полк стал пользоваться маленькой деревянной церковью в городе Августове[46]. И только 28 ноября 1896 года полк приобрёл свой собственный храм, который был освящён в честь святителя Николая чудотворца. Храм, увенчанный колокольней, вмещал до 1000 человек и занимал половину деревянной батальонной столовой. Всенощное Бдение перед освящением возглавил благочинный 26-й пехотной дивизии протоиерей Дмитрий Внуков[47]. При совершении чина освящения, затем Божественной Литургии и молебна пели два хора певчих: один постоянный из нижних чинов, а другой из любителей пения офицеров и полковых дам. В конце богослужения священник Михаил Радугин рассказал молящимся историю возникновения храма и слова назидания, «которые глубоко запали в сердца всех присутствовавших»[48].

Кроме трудов по обустройству полковой церкви, священник Михаил Радугин проводил среди военных полка активную нравственно-просветительскую работу. Согласно распоряжению военного ведомства, в обязанности полкового священника входила забота о воспитании в войсках духа веры, благочестия и воинской дисциплины, терпения, мужества и самопожертвования. Так в одном из документов, составленном обер-священником, говорится: «Главная задача военного священника, проповедуя Слово Божье перед людьми военными, наставлять их в неизменных обязанностях воина: в благочестии, беспредельной верности государству, повиновению начальству и усердие к службе…»[49]. Основные направления и формы деятельности военного священника можно условно разделить на богослужебные и внебогослужебные. Богослужебная деятельность включала в себя проведение богослужений, молебнов, чтение проповедей и исповедь военнослужащих. В подразделениях проводились пользовавшиеся особой популярностью беседы, занятия по словесности, антиалкогольные беседы, благотворительная деятельность. На страницах «Вестника военного ведомства» сохранились примеры внебогослужебных бесед, которые проводил отец Михаил среди солдат полка. Внебогослужебная деятельность военных священников представляла собой сбор и обобщение информации благочинным о моральном состоянии войск и трудностях его быта.

Таким образом, все факты служения священника Михаила Радугина в 104-м пехотном Устюжском полку свидетельствуют о нём, как о весьма деятельном священнике, радеющем о красоте и благолепии полковой церкви и храмового богослужения.

Здесь, на Гродненской земле, в семье Радугиных родились два мальчика: 7 октября 1888 года — Сергей и 11 декабря 1889 года — Николай[50].

В начале 1891 года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского и с разрешения Высокопреосвященного Доната (Бабинского-Соколова), архиепископа Литовского и Виленского, священник Михаил Радугин за отлично-усердную и полезную службу был награждён правом ношения набедренника, который был возложен на него Преосвященным Анастасием (Опоцким), епископом Брестским, вторым викарием Литовской епархии, при служении им Божественной Литургии в Софийском кафедральном соборе города Гродно 2 февраля того же года[51].

В мае 1891 года умер родной отец священника Михаила Радугина — заштатный псаломщик села Александрово, дьячок Иван Кузьмин Радугин[52].

Согласно распоряжению протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского с 24-го июля 1897 года священник Михаил Радугин получил прибавку к жалованью в размере 91 руб. 50 коп[53].

1 июня 1898 года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского священник Михаил Радугин был награждён правом ношения камилавки[54].

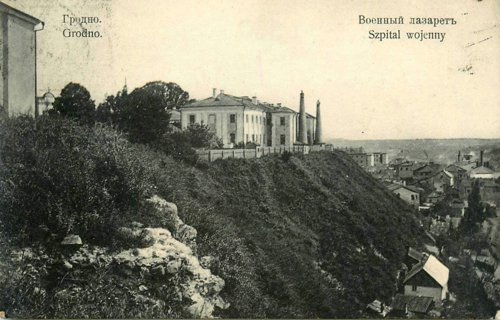

Служение протоиерея Михаила Радугина в Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете

Своё служение в 104-м пехотном Устюжском полку священник Михаил Радугин совершал до января 1899 года. 29 октября 1898 года он отправил в гарнизонный штаб при городе Августове Сувалковской губернии на имя полковника Константина Моисеева Фёдорова, уездного военного начальника и коменданта города Гродно, докладную записку следующего содержания: «В виду болезни священника церкви Гродненского местного лазарета, протоиерея Иоанна Бекаревича и намерения его подачи в отставку, прошу ходатайства Вашего Высокоблагородия у Его Высокопреподобия протопресвитера военного и морского духовенства о назначении меня священником на вакансию, имеющуюся открыться при церкви вверенного Вам лазарета»[55]. На обращение последовала положительная резолюция, и 15 февраля 1899 года последовало распоряжение протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского об утверждении священника Михаила Радугина в должности священника Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете[56] (в начале XIX века размещался в здании гродненского Нового замка).

История храма при Гродненском лазарете ведёт своё начало с сентября 1850 года, когда из Брест-Литовской комиссариатской комиссии поступило предписание об устройстве при Гродненском лазарете православного храма. И уже в ноябре того же года обер-священник армии и флота Василий Кутневич назначил к лазарету священника Симеона Пашкевича[57]. Церковь представляла собой небольшое тесное помещение, с невысоким потолком. В храме был установлен небольшой иконостас и размещено несколько икон[58]. 30 мая 1893 года состоялось великое освящение церкви во имя святого великомученика и Победоносца Георгия. Торжества возглавил Преосвященный Иосиф (Соколов), епископ Брестский, викарий Литовской епархии, с участием настоятеля церкви протоиерея Василия Молоденского и священника 103-го пехотного Петрозаводского полка Авксентия Туревича[59]. При лазаретской церкви полагался штатный священник. Для его проживания Госпитальная контора выделила на своей территории квартиру. В помощь себе настоятель выбирал церковника из нестроевых нижних чинов гродненского гарнизона.

Вступив в должность священника Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете, отец Михаил Радугин буквально с первых дней своего служения принялся за обустройство вверенного ему храма. Так, например, в 1898 году в храме старый расшатавшийся престол был заменён новым. Одновременно с этим с разрешения командующего войсками Виленского военного округа за средства лазарета были написаны большие иконы: «Хождение Иисуса Христа по водам», «Благовещение», два выносных Распятия и отреставрирована большая икона Святой Троицы и другие[60]. Зимой 1900 года протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадский) пожертвовал на нужды храма 100 рублей[61].

В мае 1901 года распоряжением Святейшего Правительствующего Синода священник Михаил Радугин был награждён грамотой Святейшего Синода[62].

В январе 1902 года отец Михаил Радугин исходатайствовал у начальника лазарета 200 рублей на приобретение пяти колоколов[63].

6-го мая 1902 года распоряжением Святейшего Правительствующего Синода священник Михаил Радугин был награждён правом ношения наперсного креста[64].

В 1905 году на вновь собранные значительные средства было произведено обновление ризницы храма, приобретён серебряный позолоченный высокий ковчег в футляре из палисандрового дерева, напрестольный серебряный позолоченный крест, напрестольное в лист Евангелие с двумя серебряными досками, две бронзовые позолоченные хоругви, крестильный ящик накладного серебра, люстра, подсвечники, лампады и т.д.[65].

6 мая 1906 года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского священник Михаил Радугин был награждён орденом Святой Анны 3-й степени[66].

В 1908 году стараниями священника Михаила Радугина в лазаретной церкви был установлен новый одноярусный сосновый иконостас, облицованный дубом. Вся резьба, колонны, карнизы были выполнены из цельного дуба и покрыты «редкой позолотой»[67].

Как отмечалось выше, причт лазаретной церкви составляли один священник и псаломщик. Однако для большей торжественности богослужений отец Михаил Радугин исходатайствовал в церковь нештатного диакона. Известно, что до апреля 1907 года в ней служил диакон Виктор Петрович. После же его перехода на штатное место в Брест-Литовский Свято-Никольский крепостной собор лазаретная вакансия была предоставлена Михаилу Цветикову, бывшему псаломщику главного священника при Главнокомандующем войсками на Дальнем Востоке[68].

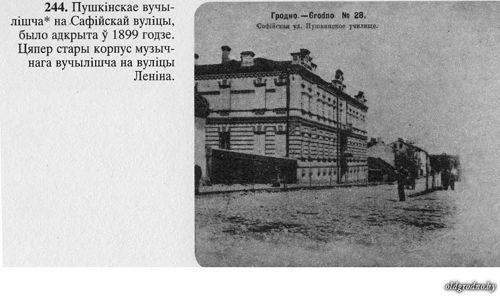

Стоит отметить, что обязанности священника Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете отец Михаил Радугин совмещал с должностью законоучителя в городском училище города Гродно. 18 июня 1899 года он обратился с ходатайством к полковнику Константину Моисееву Фёдорову, уездному военному начальнику и коменданту города Гродно, о возможном предоставлении ему должности законоучителя в открывшемся с начала наступающего учебного года городском училище города Гродно[69]. И.о. директора Гродненской дирекции народных училищ выразил своё согласие, и священник Михаил Радугин приступил к выполнению своих обязанностей.

Под Гродненским городским училищем стоит понимать 4-х классное городское училище на бывшей улице Софийской (в настоящее время здание по улице Ленина, 4). Закладка училища была произведена в день столетней годовщины А.С. Пушкина, поэтому училище часто называли «пушкинским домом»[70]. 29 августа 1899 года, в день открытия Пушкинского городского училища, перед началом молебна священник Михаил Радугин обратился к учащимся с напутственным словом: «…благодаря попечительства представителей или отцов нашего города, открывается новый рассадник просвещения, который, по их желанию, должен служить памятником нашему незабвенному русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину…Чтобы школе достигнуть такой благой цели учащим и учащимся следует положить в основу своих отношений к учебному делу и друг ко другу нелицеприятную и бескорыстную любовь и справедливость; учащим нужно употребить усилие нравственно воспитать порученных им детей, — преподать им науки в удобопонятной форме и сделать справедливую оценку их знаний; а учащимся и их родителям твёрдо помнить, что великая задача школы — нравственного воспитания и образования юношества — достигается обоюдными усилиями наставников, наставляемых и усилиями семейств сих последних…»[71]. В должности законоучителя отец Михаил Радугин трудился на протяжения всего периода деятельности училища. В 1915 году в училище (к этому времени переименованное в Гродненское Пушкинское высшее начальное училище) было организовано благотворительное общество нуждающимся ученикам, почётными членами которого были: Высокопросвященный Михаил (Ермаков), архиепископ Гродненский и Брестский, бывший гродненский губернатор Борзенко и Эдуард Листовский – председатель правления. От училища членами правления были А.С. Цветков, В.А. Тиминский, Ф.В. Эпштейн, Н.Г. Василенко, священник Михаил Радугин, А.И. Скабалланович и Н.З. Стрельцов[72]. Кроме этого, благодаря заботам отца Михаила Радугина, при училище был организован хор из воспитанников, которые украшали своим пением богослужения в Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете.

Своё служение в качестве священника Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете отец Михаил Радугин совершал до 1 августа 1908 года, когда распоряжением за №9206 протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского он был назначен на должность благочинного 26-й пехотной дивизии церкви 101-го пехотного Пермского полка[73]. На этой должности он сменил главного священника Покровского гарнизонного храма города Гродно протоиерея Дмитрия Внукова, который 1 августа 1908 года подал прошение об увольнении его на пенсию. Именно отец Дмитрий Внуков ходатайствовал об утверждении священника Михаила Радугина в должности благочинного 26-й пехотной дивизии. Так, в своём прошении на имя протопресвитера военного и морского духовенства Александра Желобовского он написал следующее: «По преклонности лет и расшатавшемуся здоровью я подал через командира полка Высочайшее прошение об увольнении меня от службы. Заступить после меня место священника в Пермском полку со званием благочинного и быть достойным представителем совместным с Петрозаводским полком новой войсковой церкви, переданной в храм Пермскому полку, мог бы быть после меня священник Гродненского местного лазарета о. Михаил Радугин»[74]. Теперь отцу Михаилу Радугину предстояло совмещать обязанности священника трёх храмов — церкви 26-й пехотной дивизии в честь св. блг. кн. Александра Невского, Покровского гарнизонного храма и Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете. В связи с этим, в августе того же года он обратился к протопресвитеру военного и морского духовенства Александру Желобовскому с ходатайством следующего содержания: «Согласившись на предложенные мне лично Вашим Высокопреподобием совмещение звания благочинного 26-й пехотной дивизии с настоящим моим служением при лазаретной церкви, я нахожу, что от такого совмещения неизбежно возникнут неудобства на выполнение моего очередного служения в лагерном дивизионном храме и по участию в молебствиях высокоторжественных дней в лагерное время, т.е. такие неудобства, которые послужат ущербом исправлению моему служению по обоим храмам и вызовут на меня недовольства дивизионного и лазаретного начальства. Во избежание сего и для пользы дела я покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие о предоставлении мне места благочинного 26-й пехотной дивизии с переводом меня на место священника церкви 101 пехотного Пермского полка, каковое в настоящее время освобождено по случаю выхода протоиерея сего полка Дмитрия Внукова в отставку. С таким перемещением моим к церкви 101 Пермского полка со званием благочинного 26 пехотной дивизии осуществляется мое заветное желание – лелеемое в течение 21 года службы по бедным храмам – послужить в благолепно-обставленной войсковой церкви в г. Гродно, освященной 30 сентября 1907 года и предоставленной для пользования 101 и 103 полкам 26 пехотной дивизии»[75]. Ходатайство отца Михаила Радугина было удовлетворено военным ведомством, и 25 августа 1908 года священник Михаил Радугин был освобождён от должности священника Свято-Георгиевской церкви при Гродненском местном военном лазарете и назначен главным священником Покровской гарнизонной церкви города Гродно[76].

После нового назначения круг прямых обязанностей иерея Михаила Радугина составил служение в полковой церкви 101-го пехотного Пермского полка и административная нагрузка, связанная с должностью благочинного 26-й пехотной дивизии.

Служение протоиерея Михаила Радугина в должности благочинного 26-й пехотной дивизии

В состав 26-й пехотной дивизии входили 101-й пехотный Пермский полк, 102-й пехотный Вятский полк, 103-й пехотный Петрозаводский полк, 104-й пехотный Устюжский генерала князя Багратиона полк и 26-я артиллерийская бригада. Должность дивизионного благочинного рассматривалась как посредническая между протопресвитером и подчиненным ему духовенством. Дивизионные благочинные осуществляли непосредственный контроль за работой полковых священников и священников дивизионных госпиталей. Дивизионный благочинный назначался протопресвитером и осуществлял контроль за церквами и духовенством войск, входящих в состав дивизии. Подчинение имел двойное: с одной стороны – протопресвитеру, а с другой – местному архиерею (в мирное время) или начальству дивизии. Он был обязан не менее раза в год посетить находящиеся в его ведении церкви, совершить в них, при посещении, богослужение и произнести поучения и беседы. Во время этих визитов проводилась проверка имущества по описям, приходно-расходных книг и прочего, инспектировались школы, состоящие при полках. Все результаты проверки благочинный был обязан направлять в виде отчета протопресвитеру. В своей работе напрямую отчитывался священнику штаба армий. На имя благочинного священники направляли метрические и обыскные книги. Он должен был проверять их и после этого отправлять в Духовное правление. В его обязанности входило также решение споров между членами причта, а также разбирательство жалоб на полковых священно- и церковнослужителей. Интересно, что священники, служащие в дивизии, обязывались отправлять благочинному на предварительный просмотр поучения, предназначенные для произнесения во время полковых праздников и других торжественных случаев. Во время своей службы гарнизонный благочинный был обязан владеть полной информацией о госпиталях, лазаретах, военных учреждениях, расположенных в районе гарнизона, и состоящих при них священниках. Гарнизонный благочинный осуществлял контроль за деятельностью священников, их поведением, следил, чтобы военные учреждения и воинские части гарнизона не оставались без пастырской помощи. Он имел право назначать подчиненное ему духовенство в части и учреждения, не имеющие таковых, а если священников в его распоряжении не было, то мог запросить помощь епархиального начальства. Каждый месяц благочинный докладывал епархиальному архиерею (если последний жил в районе гарнизона) и главному священнику армий фронта о состоянии пастырского дела[77].

В Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга хранится дело, которое, с одной стороны, прекрасно описывает атмосферу церковной жизни города Гродно начала ХХ века, а, с другой стороны, помогает нам сложить образ священника Михаила Радугина, как дивизионного благочинного[78]. Согласно этому документу, в конце 1909 года на кухне 9-й роты 103-го пехотного Петрозаводского полка висела небольшая икона-литография святителя Николая Чудотворца, лицевая сторона которой от сырости и пара сплошь покрылась каким-то белым налётом. Он образовал сплошную массу, закрывшую собой изображение угодника Божия. Несмотря на всевозможные меры, принимавшиеся чинами роты к очистке иконы, сделать это оказалось невозможным. Тогда ротный командир капитан Павел Николаевич Панов приказал сжечь икону в печи как негодную к дальнейшему употреблению. 19 декабря 1909 года во исполнение распоряжения командира фельдфебель Григорий Котляр положил образ в топку горящей печки для сожжения. При этом произошло нечто необычайное. Спустя десять-пятнадцать минут после положения иконы в огонь Григорий увидел сияние, исходившее из печи, подбежал к ней и заметил, что на лицевой стороне иконы, обращённой кверху, бывшая на ней белая масса совершенно исчезла, а лик угодника Божия прояснился до такой степени, что стал как бы новым. Несмотря на то, что лик был напечатан цветными красками на картоне, наклеенном на доску, огонь к нему совершенно не прикоснулся, хотя противоположная сторона доски от сильного действия огня обуглилась и сгорела почти наполовину. 20 февраля 1910 года священник Авксентий Туревич, как полковой священник 103-го пехотного Петрозаводского полка, подал рапорт за №17 в военное ведомство, где изложил историю случившегося. 8 марта того же года в ответ на рапорт Духовное Правление уведомила отца Авксентия, что «на рапорт Ваш от 20 февраля за №17 с донесением об обновлении принадлежавшей 9-й роте Петрозаводского полка иконы свт. Николая Чудотворца, резолюция Его Высокопреподобия Протопресвитера последовала такая: «Священник Туревич имеет особенное наблюдение за сохранением и почитанием иконы».

В истории с обновлением в огне иконы свт. Николая Чудотворца священник Михаил Радугин принимал самое непосредственное участие. 20 февраля 1910 года он в дополнение к рапорту полкового священника 103-го пехотного Петрозаводского полка Авксентия Туревича подал протопресвитеру военного и морского духовенства Александру Желобовскому свой рапорт о случившемся, где более подробно изложил историю произошедшего чуда. Более того, 22 февраля того же года отец Михаил Радугин в присутствии полкового священника 103-го пехотного Петрозаводского полка Авксентия Туревича, подполковника того же полка (командира 3-го батальона) Георгия Дроздовского провёл дознание лиц, имевших отношение к этому делу. О чуде было доложено управляющему Гродненской епархией Преосвященному Михаилу (Ермакову), который объявил обновлённый в огне образ свт. Николая чудотворным. Его Преосвященство распорядился перенести икону в Софийский кафедральный собор города Гродно, но, уступив просьбам начальника дивизии, разрешил оставить икону на хранение в городской Покровской гарнизонной церкви. 21 февраля во время совершения Божественной Литургии в Покровской гарнизонной церкви начальник дивизии генерал-лейтенант Н.И. Кайгородов предложил священнику Михаилу Радугину объявить всем молящимся о чуде обновления в огне иконы свт. Николая чудотворца и отслужить перед ней молебен. Но отец Михаил отказал в просьбе, обосновав свой отказ отсутствием разрешения от Святейшего Синода. 12 марта 1910 года Гродненская Консистория дело «Об обновлении в огне иконы св. Николая Чудотворца в 103 пехотном Петрозаводском полку» передало на рассмотрение в Святейший Синод с просьбой о дальнейших распоряжениях по этому делу.

Во всей этой истории интересно то, что Преосвященный Михаил (Ермаков), епископ Гродненский и Брестский, увидел в действиях и поступках священника Михаила Радугина неблагоговение в отношении и самого чуда, и обновлённой иконы. В рапорте на имя Святейшего Синода владыка Михаил следующим образ объяснил свои обвинения: «…священник Михаил Радугин, несмотря на то, что случай обновления святой иконы произошёл ещё в декабре 1909 года, до сего времени не счёл нужным доложить о сем Преосвященному и, затем, отклонив приглашение протоиерея Корчинского о присутствии при производстве следствия, заявив, что он сам имеет произвести следствие для доклада протопресвитеру военного и морского духовенства…»[79]. Ответ священника Михаила Радугина не замедлил ждать, и 10 сентября 1910 года в Духовное Правление при протопресвитере военного и морского духовенства был направлен рапорт следующего содержания: «По содержанию обвинения меня Преосвященнейшим Михаилом, епископом Гродненским пред Святейшим Синодом «в неправильных действиях, заключающихся 1-е, в том, что в случае обновления в огне иконы святителя Николая Чудотворца в 103-м пехотном полку я не счёл нужным в своё время доложить ему не смотря на то, что случай произошёл ещё в декабре 1909 года и 2-е, что я отклонил приглашение Гродненского кафедрального протоиерея Корчинского о присутствии при производстве следствия по означенному делу, заявив, что я сам имею произвести следствие для доклада Протопресвитеру военного и морского духовенства» — имею представить Духовному Правлению следующее объяснение:

а) Действительно, как видно из показания командира 9-й роты 103 пех. полка, капитана Панова, из роты которого и взята была означенная икона, чудесный случай с ней был 19 декабря 1909 года. Но так как эта рота иного полка, и не того, в коем я служу, место ея стоянки находится вне городской черты, за рекою Неманом, на предместье г. Гродны, то о знаменательном случае с иконой в 103 полку я узнал только из рапорта подведомственного мне священника сего полка, о. Туревича, от 19 февраля сего года за №15-м, копия коего ниже сего прописана.

Из донесения священника Туревича видно, что только 16 февраля за №1322-м полковым командиром 103-го пех. Петрозаводского полка сделано распоряжение подполковнику того же полка Дроздовскому о производстве дознания по сему делу, 17 февраля дознание было произведено, 19-го числа того же месяца полковым священником Туревичем оно было проверено и о результатах его донесено мне. Вот причина поздней моей осведомлённости о случае с иконой.

Потом о. Туревич, как видно из его рапорта, раньше донесения своего мне об иконе, вопреки служебному порядку сношений с духовным начальством, поторопился с устным докладом Его Преосвященству прежде меня — своего благочинного и получил приказание от Владыки донести ему об этом письменно.

О. Туревич, воспользовавшись готовым материалом дознания подполковника Дроздовского, представил письменное донесение и тем лишил меня возможности доложить Его Преосвященству о результатах произведённого мною дознания.

В виду важности сообщённого о. Туревичем факта с иконой, возможного, по 100-й ст. Положения об управ. воен. церкв. и духов. требования Его Преосвященства от меня, как благочинного, дополнительного объяснения об этом деле и на предмет донесения о том Его Высокопреподобию, о. Протопресвитеру, 22 и 23 февраля, в свободные часы от занятий воинских чинов, мною произведено было дознание о случае с иконой, не давшее ничего нового, а подтвердившее лишь то, что доложено было о. Туревичем Его Преосвященству устно и письменно.

Требования от меня объяснений об иконе от Владыки не последовало, а на донесении священника Туревича резолюцией Преосвященного Михаила поручено кафедральному протоиерею Корчинскому произвести следствие об этом деле 23-го февраля.

б) Гродненская духовная консистория, отношением от 22 февраля сего года за №2115-м, копия коего ниже сего прописывается, просила меня назначить депутатом от духовенства военного ведомства для присутствования при следствии производимого о. Корчинским священника о. Туревича, что мною и было сделано.

Но опасаясь несвоевременной явки о. Туревича на следствие по какой либо причине, на всякий случай я пошёл сам на предместье, в казармы 103 полка, где имелось быть следствие. Когда, по приходе моём, явились о. Корчинский и св. Туревич, я нашёл пребывание своё излишним и заявил о. Корчинскому о необходимости мне удалиться для составления из производимого мною дознания обстоятельного доклада о случае с иконой Его Высокопреподобию, о. Протопресвитеру.

Излишняя моя ретивость к службе понудила меня быть на месте следствия раньше своего подчинённого, где присутствие моё не требовалось, и я мог там не быть, и вот это то служебное рвение и было поводом к обвинению меня пред Св. Синодом в неправильных действиях.

Итак, из вышесказанного объяснения явствует, что о случае с иконой Преосвященному Михаилу своевременно я доложить не мог вследствие запоздалого донесения мне об этом священника Туревича и предвосхищения последним не принадлежащего ему права — непосредственного доклада и сношения об этом деле с местным епископом и что присутствие моё при следствии о. Корчинского по смыслу отношения Гродненской духов. Консистории за №2113-м не требовалось, а в виду наличности о. Туревича, командированного мною в качестве депутата, моё пребывание при следствии, как случайно пришедшего, необязательно»[80].

Этот рапорт интересен и важен не только тем, что даёт нам ценный исторический материал о произошедшем чуде обновления иконы в огне, но и тем, что помогает нам окунуться в атмосферу церковных отношений того периода времени.

8 августа 1910 года Святейший Синод принял следующее постановление: «Помещение обновившейся иконы св. Николая в церкви 103 Петрозаводского полка для всеобщего благоговейного чествования и поклонения, как о том просят Генерал-лейтенант Кайгородов и Преосвященный Гродненский, является равносильным признанию сей иконы заслуживающей особого поклонения и почитания верующих, по примеру Казанской, Смоленской и других икон Божьей Матери, так как все сии, чтимые в качестве чудотворных, иконы являются орудиями, чрез которые Господу угодно было явить людям свои спасительные знамения и что, между тем, один только факт обновления названной иконы, не сопровождавшийся чудодейственными знамениями милости Божией к молящимся пред сею иконою людям, представляется недостаточным для того, чтобы признать эту икону нарочито чудотворною и поставить её для преимущественного чествования и поклонения в храме. В виду сего и принимая во внимание, что помянутая икона находится ныне, как видно из донесения Преосвященного Гродненского, на жертвеннике в полковой церкви (Свято-Покровской полковой церкви — прот. В.П.), Синод определяет: предписать Гродненскому епархиальному начальству, в предупреждение злоупотреблений, с коими бывает иногда связано распространение слухов о чудесно обновившихся иконах, оставить сию икону и на дальнейшее время в алтаре означенной церкви, доколе чудодейственными знамениями милости Божией к людям не будет дано неопровержимое основание для усвоения сей иконе преимуществ чествования и поклонения»[81].

Летом 1911 года город Гродно принимал высокого гостя — протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского[82]. Его Высокопреподобие прибыл в город над Неманом 5 июля. На железнодорожном вокзале его встречало всё гродненское военное духовенство и ктитор Покровского гарнизонного храма. Первым для посещения был выбран обширный, величественный и благолепный гарнизонный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Приветственное слово на ступенях храма произнёс священник Авксентий Туревич[83]. Далее отец Протопресвитер вместе с благочинным 26-й пехотной дивизии иереем Михаилом Радугиным осмотрели другие полковые храмы и Свято-Георгиевскую церковь при Гродненском местном военном лазарете. Его Высокопреподобие выразил своё удовольствие по поводу состояния гродненских военных храмов, качеством ведения метрических книг и другой церковной документации. К четырём часам дня все наличное военное духовенство было приглашено в квартиру священника Михаила Радугина на братскую беседу. Суть и ход этой беседы хорошо передаёт очевидец этой встречи: «…И здесь вышло что-то ненормальное: вместо совместного обсуждения общих нужд и дефектов в нашей военно-духовной службе, о чём было и повёл речь отец Протопресвитер, стали вдаваться в некоторые, даже неуместные, пожалуй, здесь частности. Так, один из молодых батюшек довольно смело начал высказывать о своих личных материальных нуждах, при этом ещё смелее предложил своему высокому начальнику и средство к удовлетворению их (поменять его с священником одного из местных полков, прослужившем в оном беспрерывно тридцать лет). Добрый, гуманный и внимательный ко всяким просьбам новый отец начальник милостиво выслушал и эту смелую просьбу и, кажется, обещал как-нибудь удовлетворить ее..., а другой всё время докладывал лишь о своих личных просветительных трудах, —помимо полка,— ещё и на гарнизонной гауптвахте и т. д. Этими разговорами почти так и окончилась беседа, после которой радушными хозяевами все отцы, с дорогим гостем во глав, были приглашены откушать у них хлеба-соли...»[84].

Вечером Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский отбыл в город Белосток.

Служение протоиерея Михаила Радугина в полковой церкви 101-го пехотного Пермского полка

101-й пехотный Пермский полк был сформирован в местечке Юрбург (в насто-ящее время город Юрбаркас, расположенный на западе Литвы, административный центр самоуправления Юрбаркского района Таурагского уезда) 29 ноября 1796 года из 2-го батальона Эстляндского егерского корпуса, в составе 5 рот, под названием 5-го Егерского батальона. 13 августа 1863 года полк был переформирован в трёхбатальонный и назван Пермским пехотным полком с зачислением его в состав 1-ой бри-гады 26-й пехотной дивизии. 25 марта 1864 года к наименованию полка был добав-лен №101. С мая 1866 года полк был переведён в город Гродно на постоянное квар-тирование[85]. Зимние квартиры 101-го пехотного Пермского полка находились в городе Гродно, а с первых чисел мая и до начала сентября полк обыкновенно стоял лагерем при самом городе, на левом берегу Немана, возле полотна железной дороги (сейчас это небольшая складская зона, бывшая территория военного городка (продсклада) по улице Победы, и примыкающая к ней улица Гая). В 1889 году лагерь со старого насиженного места перенесли в Румлёвку. Раньше эта территория входила в имение знаменитой писательницы Элизы Ожешко, которая после смерти матери продала его отставному генералу О.П. Васильковскому. Вдова генерала В.А. Васильковская передала часть лесопарка военному ведомству. В последующее время вся часть Румлёво перешла военным. Здесь по инициативе генерал-лейтенанта князя Александра Петровича Щербатова и деятельном участии протоиерея Дмитрия Внукова была возведена церковь, которая стала лагерным дивизионным храмом[86]. Церковь размещалась в районе нынешнего гродненского торгового центра «Брест», расположенного на проспекте Янки Купалы. В настоящий момент следов существования храма на том месте не осталось, но бывшее место его нахождения легко определяется путём наложения старых карт начала ХХ века на современные планы местности. Так, расположение лагерной церкви было обозначено типовым топографическим знаком в виде креста на немецкой карте города Гродно и его окрестностей периода Первой мировой войны, которая сохранилась до наших дней и доступна гродненским краеведам.

Летняя лагерная церковь 26-й пехотной дивизии являлась приписной к главному храму св. блг. кн. Александра Невского на Дворцовой площади города и в силу этого также носила имя св. блг. кн. Александра Невского. Храм выглядел величественно, и в этом была заслуга предыдущего его настоятеля — протоиерея Дмитрия Внукова.

Несмотря на свою внешнюю величину и кажущуюся вместительность, во время непогоды молящиеся в храме испытывали значительные неудобства. По причине своей барачной постройки во время дождя из купола храма бывала сильная течь, а зимой во время вьюги из боковых стен внутрь храма набивал снег. По этой причине после окончания богослужения престол и жертвенник накрывали железными ящиками. В связи с этим, в 1908 году заботами иерея Михаила Радугина на средства, выделенные решением комиссии при Главном штабе, в храме св. блг. вел. кн. Александра Невского был проведён капитальный ремонт, в ходе которого внутри храма был обновлён и устроен сводчатый потолок, перекрыт пол и отремонтирована крыша[87]. В 1912 году на куполах и колокольне были заменены старые деревянные кресты и с обеих сторон окрашены краской[88]. В таком состоянии храм встретил начало Первой мировой войны. Во время кровопролитных и разрушительных боёв за город Гродно в августе – сентябре 1915 года лагерная церковь не получила значительных повреждений. Храм выстоял и во время немецкой оккупации. Но в апреле 1919 года, после передачи полномочий польским властям и эвакуации германских подразделений из города Гродно, храм св. блг. вел. кн. Александра Невского был разобран.

Служение протоиерея Михаила Радугина в Покровской гарнизонной церкви города Гродно

В 1904 году в центре города Гродно, на пересечении улиц Муравьёвской (ныне улица Ожешко) и Кирочной (ныне улица Академическая), началось возведение нового гарнизонного храма, освящение которого состоялось 30 сентября 1907 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Решение о строительстве гарнизонного храма в городе Гродно было принято военным ведомством в начале 1900 года. За основу был взят проект храма на 2000 человек, разработанный в 1901 году для инженерного управления Виленского военного округа гражданским инженером М.М. Прозоровым. Этот храм стал главным храмом 26-й пехотной дивизии, в котором с этого момента стали храниться походные церкви 101-го Пермского и 103-го Петрозаводского пехотных полков. В этом храме иерей Михаил Радугин продолжил своё служение до 1915 года. Гарнизонные церкви не имели настоятелей. Священники, которые служили в них, являлись хранителями ключей и печати[89], но они не распоряжались деньгами. Священник Михаил Радугин, как старший клирик Покровской гарнизонной церкви носил звание полковника и имел право разбирать взаимные споры и жалобы духовных и светских лиц на членов притча[90]. Помимо этого, он духовно окормлял местных жителей, солдат и офицеров, преподавал Закон Божий, вел приходскую документацию.

Стараниями священника Михаила Радугина в разные годы поступали пожертвования на содержание Покровской гарнизонной церкви. Так, например, в декабре 1910 года от низших чинов было передано 230 рублей на содержание церковного хора[91], в ноябре 1911 года было пожертвовано в общей сложности 384 рубля[92], в декабре 1912 года от офицеров и нижних чинов полка был пожертвован дубовый киот стоимостью 300 рублей, от чинов нестроевой роты — дубовый киот с иконой св. апостола Петра в память сгоревшего от молнии подпрапорщика своей роты, стоимостью 50 рублей[93].

12 сентября 1912 года жители города Гродно стали свидетелями редкого по своей грандиозной и величественной обстановке церковного торжества — переноса чудотворной копии Смоленской иконы Божьей Матери из лагеря 26-й пехотной дивизии в Покровскую гарнизонную церковь[94]. В назначенный для перенесения образа Пресвятой Владычицы день в 10 часов утра из лагерной церкви полка вышел крестный ход, сопровождаемый духовенством 26-й пехотной дивизии во главе с благочинным, священником Михаилом Радугиным. За Неманским мостом, на пути к гарнизонной церкви, к крестному ходу присоединилось также и духовенство находящихся в городе Гродно городских и военных церквей. Священник 171-го пехотного Кобринского полка Николай Гончаров следующим образом описывает это событие: «Величественную и глубоко умилительную картину представляло церковное шествие: шпалерами расставленные и протянувшиеся красивой и длинной лентой войска, торжественный перезвон колоколов, гармоничные аккорды священного гимна, непрерывно исполняемого несколькими оркестрами военной музыки, прекрасное пение соединенных церковных хоров певчих, одетых в контушах, сонме сверкающих золотым облачением духовенства и полная высокого религиозно-благоговейного чувства масса военных от высших до низших начальников и гражданских чинов и семейств их, несущих Царицу Небесную, Взбранную Воеводу. И при молитвенном взоре на Владычицу и Заступницу усердную, невольно внедрялось в сердце каждого русского человека дивное воспоминание шествия Святой Иконы Богоматери среди рядов доблестной русской армии на Бородинском поле. Проносились пред умственными очами в ярком свете художественного рассказа творца «Войны и Мир» те захватывающие религиозное чувство священные минуты, когда склоняя колена душ из сердец, с пламенной верой молились русские воины пред чудотворным образом Царицы Небесной. И властно просился на память незабвенный момент, когда на поле грядущей брани «шло духовенство в ризах: дымились кадила, оглашался воздух пением и шествовала Святая Икона. Падала на колена стотысячная армия, припадала челом к земле, которую готова была упоить досыта своею кровью… Светлый луч солнца пронизывал покров седой старины, когда крестный ход приблизился к чудному храму Пермского и Петрозаводского полков, именуемому «войсковой» церковью»[95]. После молебна ключарь Гродненского кафедрального Софийского собора, протоиерей Константин Михайловский отметил значение этого события проникновенными словами: «Взирая на сию св. икону вспоминайте, воины христолюбивые, дни древние, дни славные и поучайтесь. Взирая на сию св. икону, воодушевляйтесь на подвиги воинской чести и славы примером великих ваших предков, в годину ниспосланного Богом нашей родине тяжёлого испытания ставших под Ея покров и защиту. Молитесь Взбранной Воеводе так, как, молились русские воины в вечной памяти достойные дни славного Бородинского боя. И, Она, Всемилостивая, ваших сердечных молений не презрит. Она от бед, скорбей и напастей вас избавит. Если же Господь судит послать вам испытание и призовёт вас на поле брани стать защитниками св. нашей Веры, Царя и Отечества, рвением Она,— Матерь милосердия, будет с вами и на ратном поле, как сто лет тому назад с предками вашими на Бородинском поле и, в мольбах пред Господом Богом Всесильная, Она обильно подаст вам крепость сил с мужеством духа и на врагов и супостатов славную победу и полное одоление»[96]. Церковное торжество закончилось парадом войск Гродненского гарнизона, после чего присутствовавшее в храме духовенство во главе с представителем местного епископа, высшие, военные начальники и власти различных гражданских учреждений города гостеприимными виновниками торжества—петрозаводцами были приглашены в гарнизонное собрание на завтрак.

15 мая 1913 года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского священник Михаил Радугин был награждён грамотой Святейшего Синода с благословением[97].

В феврале 1914 года был принят указ №664 по военному ведомству, согласно которому «в каждом гарнизоне, имеющем не менее 2 военных священников, один из них назначается Протопресвитером военного и морского духовенства гарнизонным священником, которому, в определенных сим положением случаях, подчиняются все священно и церковно-служители данного гарнизона»[98]. 8 марта того же года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Георгием Шавельским священник Михаил Радугин был назначен гарнизонным священником[99]. Согласно Положению гарнизонный священник являлся представителем гарнизонного духовенства в сношениях с начальником гарнизона по делам, касающимся гарнизона, и в надлежащих случаях, по кругу возложенных на него обязанностей, входит в сношение с начальником гарнизона и руководствуется его распоряжениями[100].

6 мая 1914 года распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства Георгием Шавельским священник Михаил Радугин был награждён орденом Святой Анны 2-й степени[101].

С 1 по 11 июля 1914 года, незадолго до начала Первой мировой войны, по инициативе и под председательством протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского проходил первый Съезд представителей военного и морского духовенства от всех военных округов и от флотов. В числе четырёх священников от Виленского военного округа участие принимал священник Михаил Радугин[102]. Съезд проходил в атмосфере приближающейся войны и во многом определил готовность к ней русских военных пастырей. На съезде были обсуждены важнейшие вопросы практической деятельности военных и морских священников, по многим вопросам разработаны подробные руководства, за несколько дней до начала войны всеобщим обсуждением была составлена инструкция священнику действующей армии. 15 июля того же года священник Михаил Радугин в числе других приглашённых был удостоен возможности присутствовать на встрече с Императором Николаем II. При этом стоит отметить, что «Государь Император обходил всех представленных Его Величеству о. Протопресвитером отцов членов Съезда, при чём с каждым из них здоровался со взаимным целованием рук и каждого из них изволил осчастливить милостивыми вопросами»[103].

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии в ответ на отклонение изначально невыполнимого ультиматума. В ответ Россия начала мобилизацию своих войск, после чего Австро-Венгрия обратилась к Германии, которая потребовала прекратить призыв в армию, угрожая войной. 1 августа немцы объявили войну России и на следующий день вышли к бельгийской границе, выдвинув бельгийцам ультиматум о пропуске немецких частей к французской границе. На ответ давалось 12 часов. На следующий день немецкие войска вторглись на территорию Бельгии и объявили войну Франции, после чего англичане объявили войну Германии. Так началась Первая мировая война.

Относительно боевых действий 101-го пехотного Пермского полка в период Первой мировой войны можно отметить, что и бойцы, и командиры хлебнули сполна. В частности, осенью 1914 года они участвовали в одной из крупнейших оборонительно-наступательных операций Первой мировой войны – Варшавско-Ивангородской, в ходе которой русская армия добилась второй крупной победы (после Галицийской битвы), нанеся германцам тяжелое поражение и сорвав их планы по вовлечению в войну Балканских государств. Зимой 1915 года 101-й пехотный Пермский полк пришел на помощь 57-й дивизии, прикрывавшей левый фланг 10-й армии, оборонявшей крепость Осовец, ставшую впоследствии легендарной благодаря «атаке мертвецов». В журнале военных действий полка среди прочих подразделений фигурирует и третья рота, находившаяся в те дни в самом пекле. Как явствует из сделанных в нем записей, лишь с 4 по 8 февраля в полку погибли, получили ранения и пропали без вести 872 человека. При этом они не только держали оборону, но и совершали ночные вылазки, нанося удары по врагу. Это именно в те дни командование генерального штаба просило командира гарнизона сделать невозможное, продержавшись хотя бы 48 часов, но крепость выстояла еще полгода. Летом 1916 года полк покрыл себя славой в знаменитом Брусиловском прорыве, в ходе которого русская армия Юго-Западного фронта в боях сократила численность противника на полтора миллиона человек. Затем воевал на востоке, где произошла последняя крупная битва Первой мировой – сражение при Мэрэшешти на Румынском фронте[104]. Священник Михаил Радугин во время военных компаний 101-го пехотного Пермского полка был на военных позициях и своим служением укреплял и поддерживал солдат[105].

9 июня 1915 года решением Святейшего Правительствующего Синода за №4511 священник Михаил Радугин был возведён в сан протоиерея[106].

2 июля того же года, согласно определению Святейшего Правительствующего Синода, священник Михаил Радугин был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами[107].

В 1918 году 101 пехотный Пермский полк был расформирован. О дальнейшей судьбе протоиерея Михаила Радугина информация сохранилась только урывками. Известно, что 6 января 1918 года он подал рапорт на имя главного врача 1-го Лазарета 26-й пехотной дивизии за №6151 с ходатайством предоставить двухмесячный отпуск на поездку в город Бердянск. В этот период времени у отца Михаила наблюдалось гноение из левого уха и головокружение, что, вероятно всего, являлось последствием контузии во время военных действий.

В 1918 году приказом Наркомата по военным делам №39 от 16 января[108] институт военного духовенства в армии упразднялся. Из армии было уволено 3700 священников и церковнослужителей, из них священников 2813. В связи с этим протоиерей Михаил Радугин также был уволен из службы Военного ведомства. О дальнейшей судьбе отца Михаила сведений на данный момент найти не удалось.

Семья:

сын Сергей 7 октября 1888 г.р.

сын Николай. Родился 11 декабря 1889 года. Окончил 4-х классное Гродненское Пушкинское начальное училище. Затем обучался в Санкт-Петербурском императорском университете. С 1912 года проживал в городе Гродно.

ОБРАЗОВАНИЕ

приготовительный класс Рязанского духовного училища (1867 - 1869)

Рязанское духовное училище (1873 - 1877 годы)

Рязанская духовная семинария (1877 - 1883 годы)

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ПУБЛИКАЦИИ

«Внебогослужебная беседа, сказанная в 1888 году 6-го декабря, в день столетнего юбилея 104-го пехотного Устюжского полка»[109]

«Устройство и освящение храма 104-го пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка»[110]

НАГРАДЫ

посвящён в стихарь (30-го января 1883 года)

право ношения набедренника (2-го февраля 1891 года)

грамота Святейшего Правительствующего Синода (май 1901 год)

право ношения наперсного креста, от Святейшего Синода выдаваемого (6-го мая 1902 года)

орден Святой Анны 3-й степени (6-го мая 1906 года)

грамота Святейшего Правительствующего Синода с благословением (май 1913 года)

орден Святой Анны 2-й степени (6-го мая 1914 года)

возведён в сан протоиерея (9-го июня 1915 года)

орден Святого Владимира 4-й степени с мечами (2-го июля 1915 года)

Список использованной литературы:

Список использованной литературы:

Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении в отставку протоиерея Иоанна Бекаревича и об исходатайствовании пенсии, о перемещении в связи с этим священников; Михаила Радугина, Иоанна Урбанова. Павла Лебедева и Дмитрия Добровольского // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 4. Д. 2019. – Л. 55.

Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении благочинного 26-ой пехотной дивизии протоиерея церкви 101-го пе-хотного Пермского полка Дмитрия Внукова в отставку и в связи с этим о перемещении священника Михаила Радугина и Николая Снежицкого // Российский государственный исторический архив. Ф. 806 Оп. 5. оп. Д. 6493. – Л. 17.

Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об обновлении в огне иконы святого Николая Чудотворца в 103-ем Петрозаводском полку // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 5. Д. 7181. − Л. 27 л.

Ведомость о церкви Гродненского военного лазарета // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 7 Доп. оп. Д. 283. – Л. 18.

Ведомость о церкви 101 пехотного Пермского полка // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 806 Оп. 7 Доп. оп. Д. 374. - Л. 34 л.

Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Клировая ведомость о церкви, послужные списки духовенства и ведомость о приходе церкви 101-го пехотного Пермского полка в городе Гродно // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 10. Д. 246. – Л. 19.

Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Радугин Михаил Иванович, священник 104-го Устюжского пехотного полка // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 17. Д. 8. – Л. 19.

Список учеников 1-го Рязанского духовного училища // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го сентября 1867. – № 1. – С. 22-26.

Преобразование низших духовных училищ // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го апреля 1868. – № 15. – С. 313.

Разрядный список учеников 1-го рязанского духовного училища, составленный членами правления сего же училища на основании баллов, извлеченных из ежемесячных ведомостей об успехах и поведении их в течение 1867/68 учебного года, также классических экспромтов и испытаний, произведенных им в июне и июле месяцах сего - 1868 года по всем преподаваемых им предметах // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го августа 1868. – № 24. – С. 525-530.

Список городских и сельских церквей Рязанской епархии, с разграничением их по семи училищным округам // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го февраля 1869. – № 11. – С. 213-243.

Разрядный список учеников Рязанского духовного училища, составленный после годичных испытаний, произведенных в июне и июле месяцах 1874 года // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го августа 1874. – № 23. – С. 524-530.

Разрядный список учеников Рязанского духовного училища, составленный после годичных испытаний, произведенных по окончании учебного 1876/1877 года, по устным ответам и письменным упражнениям и по поведению // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го августа 1877. – № 24. – С. 533-541.

Разрядный список учеников Рязанской духовной семинарии, составленный педагогическим собранием семинарского правления, по окончании годичных испытаний, 12/13 июля 1878 года // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го августа 1878. – № 15. – С. 310-321.

Епархиальные распоряжения и известия // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го октября 1881. – № 20. – С. 401-405.

Епархиальные распоряжения и известия // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го января 1883. – № 2. – С. 12-14.

Разрядный список воспитанников всех классов Рязанской духовной семинарии, составленный после годичных испытаний, произведенных по окончании 1882/83 учебного года, в мае и июне месяцах 1883 года // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го августа 1883. – № 15. – С. 289-300.

Епархиальные распоряжения и известия // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го июня 1884. – № 12. – С. 339-342.

Официальные епархиальные известия // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го марта 1891. – № 5 (отдел официальный). – С. 193-196.

Внебогослужебная беседа, сказанная в 1888 году 6-го декабря, в день столетнего юбилея 104-го пехотного Устюжского полка // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1890. – № 23 (часть неофициальная). – С. 720-728.

Награды по ведомству протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1891. – № 8 (часть официальная). – С. 226-227.

Молоденский Василий, протоиерей. Освящение Свято-Георгиевской церкви при Гродненском военном местном лазарете и краткая записка о названной церкви // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1893. – № 15. – С. 478–480.

Пожертвования в церкви военного ведомства, с 1-го мая по 1-е сентября текущего 1896 года // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1896. – № 19 (часть официальная). – С. 578-583.

Высочайшая благодарность // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1897. – № 6 (часть официальная). – С. 162-163.

Пожертвования, поступившие в церкви военного ведомства в первую треть 1897 года (с 1-го января по 1-е мая 1897 года) // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1897. – № 9 (часть официальная). – С. 257-261.

Освящение храма 104-го пехотного Устюжского полка // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1897. – № 10 (часть неофициальная). – С. 300-303.

Устройство и освящение храма 104-го пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1897. – № 12 (часть неофициальная). – С. 371-376.

Награды от Святейшего Синода выдаваемые // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1898. – № 11 (часть официальная). – С. 322-323.

Список священнослужителям, состоящим в ведомстве Протопресвитера военного и морского духовенства, выслужившим право на прибавочное жалованье, согласно Высочайше утвержденного 24 июля 1887 года Положения Военного Совета, в размере ¼ оклада // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1899. – № 4. – С. 98-100.

Распоряжения Протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1899. – № 4. – С. 100-104.

Пожертвования, поступившие в церкви военного ведомства с 1-го сентября 1900 года по 1-ое января 1901 года // Вестник военного духовенства. – 1901. – № 3 (часть официальная). – С. 65-68.

Список священнослужителей ведомства Протопресвитера военного и морского духовенства, удостоенных Святейшим Правительствующим Синодом наград, к 6-му мая текущего года, к торжественному дню рождения Его Императорского Величества // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1901. – № 11 (часть официальная). – С. 323-325.

Список священнослужителей ведомства Протопресвитера военного и морского духовенства, удостоенных Святейшим Правительствующим Синодом наград, к 6-му мая текущего года, к торжественному дню рождения Его Императорского Величества // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1902. – № 11 (часть официальная). – С. 322-324.

Пожертвования, поступившие в церкви военного ведомств, по донесениям о них за январскую треть 1902 года // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1902. – № 13 (часть официальная). – С. 385-393.

Высочайшие награды по ведомству О. Протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1906. – № 10 (часть официальная). – С. 290-292.

Распоряжения Протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1907. – № 21 (часть официальная). – С. 643-648.

Распоряжения Протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1908. – № 20 (часть официальная). – С. 610-616.

Пожертвования, поступившие в церкви военного и морского ведомства по донесениям о них за майскую треть 1910 года // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1910. – № 24 (часть официальная). – С. 739-743.

Отец Протопресвитер военного и морского духовенства в северо-западном крае // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1911. – № 18 (часть неофициальная). – С. 559-570.

О пожертвованиях, поступивших в церкви военного и морского духовенства за январскую и майскую трети 1911 года // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1911. – № 21 (часть официальная). – С. 644-652.

Корреспонденция // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1912. – № 21 (часть неофициальная). – С. 764-765.

Ведомость о пожертвованиях, поступивших в церкви военного и морского ведомств, по донесениям за январскую и майскую трети 1912 года // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1912. – № 23 (часть официальная). – С. 803-805.

Список лиц награжденных Св. Синодом к 6 мая с. г. по ведомству о. Протопресвитера // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1913. – № 10 (часть официальная). – С. 355-358.

Приказы по военному ведомству // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1914. – № 4 (часть официальная). – С. 161-162.

Приказы по ведомству Протопресвитера военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1914. – № 9 (часть официальная). – С. 323-327.

Высочайшие награды // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1914. – № 11/12 (часть официальная). – С. 385-387.

Список священнослужителей военного и морского ведомств, вызванных на съезд военного и морского духовен-ства, имеющий быть в С.-Петербурге с 1 по 10 Июля 1914 г // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1914. – № 13/14 (часть официальная). – С. 456-458.

Высочайший прием // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1914. – № 15/16 (часть официальная). – С. 533-535.

Высочайшие награды по ведомству военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1915. – № 19 (часть официальная). – С. 577-584.

Высочайшие награды по ведомству военного и морского духовенства // Вестник военного духовенства, издаваемый по утвержденной Святейшим Синодом программе. – 1915. – № 20 (часть официальная). – С. 609-617.

Открытие Пушкинского городского училища в г. Гродно // Гродненские губернские ведомости. – Гродно, 1899 (часть неофициальная). – № 131. – С. 254.

Гродненские губернские ведомости. – Гродно, 1915 (часть неофициальная). – № 109. – С. 34.

Біяграфія Гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы. − Гародня-Вроцлаў, 2012. – С. 369.

Вахрушев М.Н. История 101-го пехотного Пермского полка 1788-1897. – Санкт-Петербург, тип: Е.А. Евдокимова, 1897. – С. 403.

Гаретовский, Василий Иванович, протоиерей // Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. – Санкт-Петербург: Имп. Рус. ист. о-во, 1896-1913. / Т. 4. Гааг – Гербель. – 1914. – С. 494.

История г. Севастополя в XVIII–XX веках. Документы и материалы. – Москва, 2022. – С. 557.

Памятные книжки и адрес-календари Гродненской губернии за 1888-1915 годы / / издание Гродненского губернского статистического комитета под редакцией секретаря А. Э. Штритера. — Гродна: тип. губ. правл.

Поликарпов Н.П. Очерк боевой службы и столетней жизни 104-го Пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка. 1797-1897 гг.: По документам и делам Офиц. полковой б-ки и Полк. арх., собр. и сост. того же полка. – Вильна: тип. Штаба Вилен. воен. окр., 1897. – С. 186.

Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств: Указ Святейшего Правительствующего Синода // ПСЗРИ: Собрание третье. – Т. 10. – Отд. 1. – № 6924. – СПб. : Государственная типография, 1893. – С. 470–481.

Рыбаков, Н.А. Система управления деятельностью военного духовенства при протопресвитере в конце XIX – начале XX вв. / Н.А. Рыбаков // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 453–457.

«Свод военных постановлений 1869г.». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона./ под редакцией К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. Изд. 3-е. Кн. 1. – Спб, 1907. – С. 851.

Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Вып. 1. Рязанский уезд – Москва: издание Рязанского губернского земства, 1882. – С. 478.

Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Том V. Вып. II. Егорьевский уезд. – Рязань: тип. Губ. правления, 1887. – С. 665.

Старостенко Э.В. Православное военное духовенство на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. – Могилёв, 2020, – С. 200.

Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч. / Сост. свящ. Церкви 84-го пехот. Ширван. полка Григорий Цитович. – Пятигорск: Типо-лит. А.П. Нагорова, 1913. – С. 520, 40, XIV с.: ил.; 27.

Шихматова Э.С. Становление социальных заведений для несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX — начало ХХ века) // Современное педагогическое образование. – № 5. – Ялта, 2018. – С. 260-263.

Шихматова Э.С. Становление социальных заведений для несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX — начало ХХ века): автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Шихматова Эльмира Самвеловна; [Место защиты: Чечен. гос. пед. ун-т]. – Ялта, 2019. – С. 236.

Русская Императорская Армия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/club63304023. Дата доступа: 19.03.2025.

Александрово [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geneal.ru/History/17987-Aleksandrovo.html. Дата доступа: 19.03.2025.

Полковой священник Михаил Иванович Радугин Гродно, фотография З.Я. Карасика, 1913-1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rusalbom.ru/photo/default/39174. Дата доступа: 06.04.2025.

101-й пехотный Пермский полк [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://gwar.mil.ru/army/192/. Дата доступа: 08.04.2025.

Приказ Народного Комиссариата по военным делам. О расформировании всех управлений духовного ведомства. 16 января 1918 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/348143-prikaz-narodnogo-komissariata-po-voennym-delam-o-rasformirovanii-vseh-upravleniy-duhovnogo-vedomstva-16-yanvarya-1918-goda. Дата доступа: 08.04.2025.

автор статьи — протоиерей Владимир Петручик, клирик кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Гродно

* Статья может обновляться по мере нахождения новых исторических и документальных данных

[1] Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Послужные списки. Радугин Михаил Иванович, священник 104-го Устюжского пехотного полка // Российский государственный исторический архив. Ф. 806. Оп. 17. Д. 8. – Л. 17.

[2] Русская Императорская Армия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/club63304023. Дата доступа: 19.03.2025.

[3] Епархиальные распоряжения и известия // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го июня 1884. – № 12. – С. 341.

[4] Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Том V. Вып. II. Егорьевский уезд. – Рязань: тип. Губ. правления, 1887. – С. 445.

[5] Русская Императорская Армия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/club63304023. Дата доступа: 19.03.2025.

[6] Александрово [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geneal.ru/History/17987-Aleksandrovo.html. Дата доступа: 19.03.2025.

[7] Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Вып. 1. Рязанский уезд – Москва: издание Рязанского губернского земства, 1882. – С. 77.

[8] Список городских и сельских церквей Рязанской епархии, с разграничением их по семи училищным округам // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го февраля 1869. – № 11. – С. 214.

[9] Список учеников 1-го Рязанского духовного училища // Рязанские епархиальные ведомости. – 1-го сентября 1867. – № 1. – С. 25.

[10] Разрядный список учеников 1-го рязанского духовного училища, составленный членами правления сего же училища на основании баллов, извлеченных из ежемесячных ведомостей об успехах и поведении их в течение 1867/68 учебного года, также классических экспромтов и испытаний, произведенных им в июне и июле месяцах сего - 1868 года по всем преподаваемых им предметах // Рязанские епархиальные ведомости. – 15-го августа 1868. – № 24. – С. 529.